编者按:

近日,集团公司召开2025年科技进步工作会议,表彰15支优秀科技创新团队。本次受表彰的创新团队紧密围绕国家重大战略需求和公司主营业务发展需要,在相关领域锐意创新、攻坚克难,为攻克关键核心技术、坚定不移迈向高水平科技自立自强作出了突出贡献。为激励广大科技人员勇攀高峰、发展新质生产力,本版推出系列专题,分享部分创新团队的成果和经验,敬请关注。

创新压驱技术攻克油藏开发难题

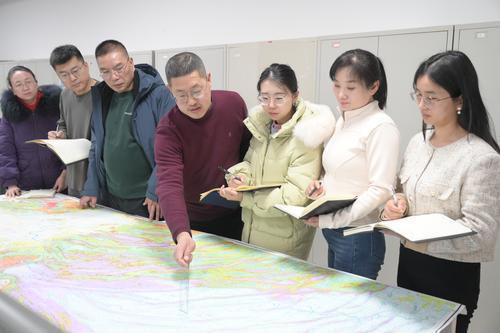

团队成员开展胜利油田低渗透油藏压驱开发实验研究。代俭科 摄

刘 薇 代俭科

在胜利油田勘探开发研究院,低渗透油藏压驱开发创新团队长年与“看不见的敌人”——低渗透油藏较劲儿。这类油藏储层的孔隙度和渗透率较低,油气流动困难,传统水驱技术效果不理想,注不进、采不出。更棘手的是,在我国已探明的储量中,这类油藏占比高,是绕不开的“硬骨头”。

“别人开发油田是‘吃肉’,我们是‘啃骨头’。”团队核心成员、胜利油田勘探院低渗透油田开发研究室经理刘海成说。10多年前,胜利油田低渗透油藏年产油量跌破400万吨,开发成本高、效益差,许多区块被贴上难动用标签。团队成立之初,有人质疑:“这种油藏,值得花这么大代价?”但答案写在储量数据里:低渗透油藏的技术突破,对于我国能源安全来讲意义重大。

啃下这块“硬骨头”,传统技术已力不从心。团队决定换一把“刀”——压驱开发技术。这是一场从理念到技术的颠覆:通过超高压注水,在岩石中“撕”出裂缝网络,再持续驱油,如同用“高压水枪”在岩层中开辟“高速公路”。

传统岩芯实验无法模拟地下千米的高压环境。团队用3年时间,打造出全球首个压驱全过程物理仿真平台,将岩石“搬”进实验室,在真三轴应力下观察裂缝如何生长。

团队专家、胜利油田高级专家王建介绍,传统数值模型算不准压与驱的耦合效应,他们便另辟蹊径,建立流固耦合模型,让流体场、应力场、裂缝带三场同频共振,破解了“注多少水、压多大缝”的难题。

井网怎么布?压力怎么控?团队从矿场数据中淘金,总结出菱形反九点井网、五要素三定法注水等“独门秘籍”,让技术从粗放试错升级为精准导航。

“最难的是打破思维定式。”王建说,“有人说高压注水会‘撑破’地层,但我们发现,裂缝可控,压力可导,关键是要把岩石的‘脾气’摸透。”

近年来,胜利油田滨435区块传来捷报,通过压驱技术,西排井区综合含水率从85%骤降至50%,单井日增油3.5吨,累计增油超8500吨;在渤南五区,团队用“取芯+油描”技术解剖浊积岩,让老区枯木逢春,井组日增油41吨。

低渗透油藏压驱开发创新团队简介

胜利油田低渗透油藏压驱开发创新团队成立于2021年,共136人,由不同专业领域的专家和研究人员构成。他们持续攻关低渗透油藏开发领域的科学研究和矿场应用,进行创新压驱复合大幅提高采收率机理研究,形成压驱复合增效开发优化设计技术系列。其中,压驱长效、低成本配套工艺技术和压驱全生命周期优化设计及效果评价技术3项关键技术,推动中国石化低渗透油藏持续上产。

留言板

团队技术首席、胜利油田勘探开发研究院院长 张世明:

压驱技术从萌芽到成熟,历经了多轮次快速迭代。针对压驱过程中存在的问题,我们不断创新,丰富完善技术模式及技术方法,持续改善技术适应性,很好地支撑了低渗透油田产能建设。团队被评为中国石化优秀科技创新团队,我们备受鼓舞。未来,我们将升级压驱复合大幅提高采收率技术,努力为低渗透油藏产量突破作贡献。

打破思维禁锢开启勘探新篇章

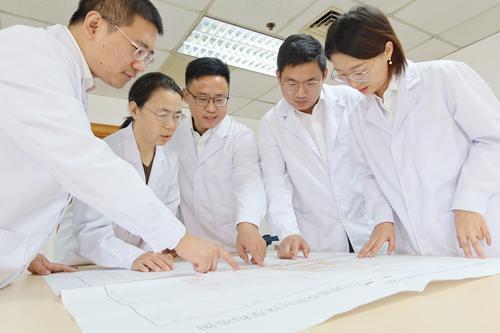

团队成员讨论红星地区二叠系储层有利区分布。王 伟 摄

谢 江 赵 帅

目前,江汉油田在红星地区部署的多口页岩气井试采稳定,2020年至今累计生产天然气3.14亿立方米,其中首口红星页岩气井红页1HF井累产气超3500万立方米,展现出良好的开发前景。这些成果离不开鄂西渝东二叠系页岩气勘探突破关键技术及应用创新团队多年技术攻关的强力支撑。

江汉油田红星地区位于重庆市石柱县至湖北省利川市境内,地质上属于四川盆地周缘。该地区二叠系的油气勘探要追溯到20世纪50年代至60年代,以生物礁滩储层为主。由于其沉积相变快、厚度薄、埋深大等地质条件的制约,非常规天然气勘探一直未迎来大的突破。

2019年,江汉油田成立鄂西渝东二叠系页岩气勘探突破关键技术及应用创新团队,对红星地区二叠系进行两轮整体评价。

“我们到野外看剖面、测剖面,取样分析化验,对二叠系的页岩气指标逐个描述了一遍。”团队成员、江汉油田勘探管理部经理李雄说。经过一番调研,团队对二叠系的生烃条件、厚度等有了新的认识,大家信心倍增。

“按照涪陵气田勘探开发经验,国内外都将30米作为页岩气有效气层厚度下限,低于这个标准,页岩气就无法开发。”团队成员、江汉油田勘探管理部副经理刘皓天表示,红星区块二叠系储层不足20米的厚度,是否加大二叠系勘探力度,成为一道难题。

这么薄的储层到底具不具备勘探开发的价值?面对争议,团队充分利用老井及野外剖面资料,针对复杂构造带薄层页岩气能否达到工业富集认识不清的问题,创新形成了二叠系薄层页岩气富集理论,最终打破北美页岩厚度必须大于30米的认识,部署的红页1井测试获得产量8.9万立方米/日工业气流,填补了国内二叠系页岩气勘探开发空白。

针对薄层页岩储层甜点层不明的问题,团队创建了薄层强非均质页岩测井表征及地震预测技术系列,部署的红页2井测试获得15.1万立方米/日工业气流,实现从地质甜点到地质工程双甜点的转变。

根据国内外勘探向深层、超深层进发的趋势,团队瞄准二叠系储层埋深大、高模量、多夹层带来的难钻难压的难点,创新形成页岩地质工程一体化钻完井技术,部署的红页7井测试获得了32.35万立方米/日高产工业气流,实现了测试产量的三级跳,为红星地区二叠系高效勘探、效益开发、规模建产积累了技术储备。

下一步,团队将向西拓展突破深层、向东拓展突破复杂构造区浅层,进一步夯实资源阵地。

鄂西渝东二叠系页岩气勘探突破关键技术及应用创新团队简介

江汉油田鄂西渝东二叠系页岩气勘探突破关键技术及应用创新团队成立于2019年,目前共15人,其中博士及博士后4人、教授级高工5人。团队持续深化海相页岩气勘探研究,强化海相地质、地球物理和工程技术等关键技术攻关,实现了二叠系海相页岩气勘探重大突破。

留言板

团队成员、江汉油田勘探管理部经理 李 雄:

未来5年,我们将以勘探突破为重点,以发现大中型气田为目标,重点针对四川盆地陆相页岩油气领域,加强基础地质研究和地球物理、工程工艺等关键技术攻关,力争实现勘探新突破,持续带动四川盆地页岩气储量和产量快速增长,推动国内相似勘探领域发展。

当海上“磨刀石”遇到“冷板凳”

团队成员在会议室探讨连井剖面图。祝 朗 摄

杨 涵 祝 朗

在东海西湖凹陷的千米地层深处,沉睡着一座油气“金山”。这片低渗透砂岩资源具有非均质性强、埋藏深等地质特征,开发潜力巨大。但这些油气都被深埋在致密且坚硬如磨刀石的储层中,甜点预测难、产能规律不清。如何从“磨刀石”中“挤”出油气,一直是世界难题。

为此,上海海洋油气分公司勘探开发研究院组建海上低渗砂岩气藏高效开发技术攻关创新团队,肩负起低渗油气藏动用项目的重任。团队成员秉承“向海而行,为国争气”的理念,打破低渗气藏无法自然投产的思维定式,与其他科研院所及高校开展联合攻关,对地质资源和低渗透气田进行重新认识。

“别人说我们是坐在‘冷板凳’上磨石头,我们偏要磨出‘火星’来!”团队负责人,该院开发二所支部书记、所长潘潞的动员令掷地有声。

在紧张而充实的日子里,团队用显微镜破译地质密码,通过岩芯驱替实验推演地层语言,将海量地震数据转化为直观的三维地质模型。“打一口井成本高昂,如果不能让它多产出一些气,实在心有不甘!”团队成员刘若雨说。

针对海上低渗气藏甜点预测难的问题,他们创新应用基于密度—柔度因子分类的地震渗透率预测方法,单河道边界定量识别方法,以及基于粒度—流动单元分类的测井渗透率精细评价技术,解决了海上4000米以深低渗透储层的甜点描述难题,预测吻合率达到85%以上,较传统预测方法提高24%。面对海上低渗气藏产能释放瓶颈,他们研发出强非均质气藏层系划分评价方法,以及海上低渗透气藏合理井网密度设计技术,通过高效开发井型与储层保护技术有机结合,成功钻出一口日产百万立方米高产井,首次实现国内海上大型低渗—特低渗气田少井高产高效开发。

“哪有信手拈来的技巧?所谓‘巧’技术,都是从‘笨’功夫中磨出来的。”团队核心成员、开发二所副所长雷蕾说。团队经历了无数次的推倒重来,光是地质模型就修改了上百次,开发方案也优化了20多遍。刚建产时,由于完井方式不适应低渗气田开发,加上台风影响,首口井泡在水里10多天,导致产能释放不出来。“虽然大家都很累,但没人说放弃。”雷蕾回忆。他们及时优化完井方式,将地层污染降到最低,最终使产能达到百万立方米,保证了气田顺利投产。

百万立方米井的成功极大鼓舞了团队成员。经过不懈努力,他们创新形成的海上低渗气藏少井高产、均衡动用的高效井型井网设计等技术,应用在东海重点气田,首次实现低渗透气藏自然投产的重大突破,建成国内海上首个千亿立方米低渗透大型气田,创造了单井产能、海上安装等10余项海域产能建设纪录。

海上低渗砂岩气藏高效开发技术攻关创新团队简介

上海海洋油气分公司海上低渗砂岩气藏高效开发技术攻关创新团队成立于2020年,目前共30余人。团队针对深层低渗致密气藏,重点围绕甜点描述、产能评价、开发技术政策等生产难题持续深化研究,攻关形成海上强非均质低渗砂岩气藏高效开发技术系列,实现了低渗透气藏自然投产的重大突破,建成国内海上首个千亿立方米低渗透大型气田,为东海“十五五”稳产70亿立方米提供了重要支撑。

留言板

团队负责人,上海海洋油气分公司勘探院开发二所支部书记、所长 潘 潞:

东海西湖深层低渗气藏开发领域大有可为。我们将进一步加强地震地质一体化研究,加大深层低渗致密气藏评价力度,持续攻关规模特低渗难动用储量有效动用技术,全力做强海域油气开发关键核心技术支撑体系。

(责任编辑:刘小溪 )