王 鹏

在时光的长河中,总有一些瞬间被定格成永恒,成为我们心灵深处最珍贵的记忆。

近期,经纬公司中原测控公司发起“寻找石油岁月 传承奋斗精神”主题活动,组建专项寻访小组,走访退休老职工,听他们讲述当年的故事。

6月20日,我走进中原测井公司(经纬公司中原测控公司前身)退休石油工人齐关玉老人的家。

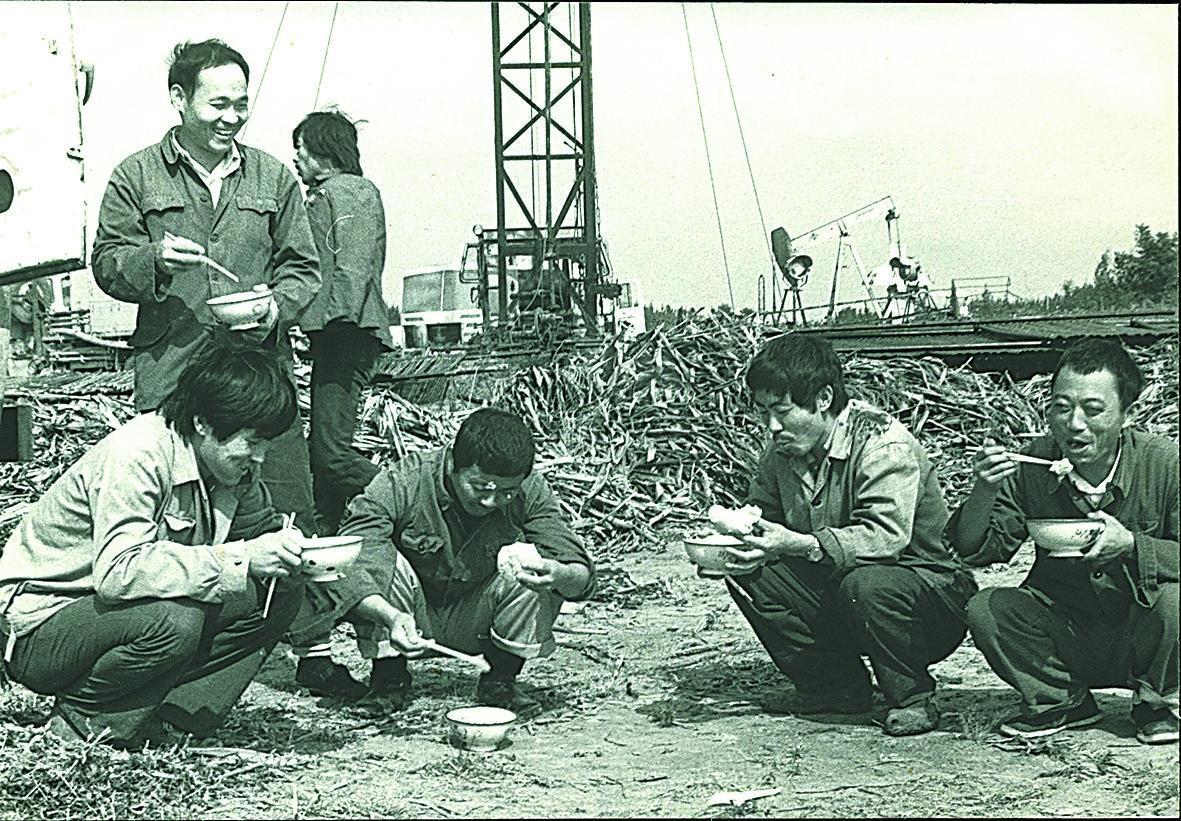

一张38年前的黑白照片,如同一把钥匙,打开了齐关玉老人尘封的记忆,也让我们得以窥见那一代石油人吃苦耐劳、乐观向上的精神。

岁月的痕迹在75岁的老人脸上清晰可见,他的视线看起来模糊朦胧。可当目光落在这张已经泛黄的黑白照片上时,他的眼神瞬间亮了起来,仿佛穿越回了那激情燃烧的岁月。

“我记得非常清楚,这张照片拍摄于1987年4月18日,是《中原石油报》的一名记者抓拍的。”齐关玉指着照片娓娓道来,“当时,我们测井队刚完成濮城油田一口油井的生产测井任务。你瞧,大家穿着工装,就这么随意地在野外蹲着吃饭。最右侧那个就是我!”

我仔细端详着照片,背景里的石油作业设备、抽油机、测井车、堆放的油管显得格外醒目,他们是在井场外一个堆放着玉米秸秆的农田里就餐。我不禁问道:“齐老,那时候在野外蹲着吃饭,岂不是很不方便?”

齐关玉笑了笑,眼神中满是回忆:“那时候,在野外这样吃饭是常事,大家早都习惯了。”

“这顿饭看起来比较简单啊。”我看到每个人都是一个碗、一个馒头,就好奇地问。

“简单?在当时可不简单嘞!”齐关玉兴致勃勃地说,“那天食堂送来的是白面馒头、白菜猪肉炖粉条,那味道,现在想起来都觉得香,美味佳肴。这口井施工时,遇到了一系列难题,大家齐心协力、攻坚克难,终于圆满完成了全部任务,心里别提多高兴了,吃着这饭也就更香了。”

我注意到大家用的是搪瓷碗,便问道:“这个碗有啥特别之处吗?”

“可别小看它,这搪瓷碗可是我们的标配!”齐关玉来了精神,专门介绍起来。这个碗最大的优点就是结实,不怕碰摔,根本不用担心碎掉,“不过也有缺点,就是导热快,容易烫手。后来我们摸索出经验,手分别端住碗的根部、卡住上沿,这样在野外吃饭,既不烫手,还能端得稳稳当当的”。

尽管条件艰苦,以天空为镜,以大地为桌,但每名队员的脸上都洋溢着快乐灿烂的笑容。虽然照片中大家吃饭的方式不同,有的一口馒头就一口菜,有的把馒头掰碎泡在菜里,但他们的样子都是既满足又快乐。

“是啊,那时候的生活就是这样,简单又真实。”齐关玉的目光柔和,“菜汤可有味道了。大家一边吃着饭,一边互相开着玩笑,一天的疲惫都没了。”

时光如水,岁月如歌。如今,30多年过去了,野外施工条件有了很大的改善,伙食更加丰富多样,有了专门的餐车或者餐厅。齐关玉老人已经退休15年,可那段奋斗的日子在他心中依旧清晰如昨,那段时光在他心中从未褪色。

我小心翼翼地接过照片,将它重新放进相册。这张在外人看起来普普通通的照片,通过老人的讲述,却让我受到了一次心灵的洗礼。无论环境条件如何改变,有一种精神永远不会改变。这张照片不仅仅定格了石油工人曾经的艰苦岁月,更承载着他们身上吃苦耐劳、艰苦奋斗、乐观向上的精神。这种精神就像一颗璀璨的星星,在一代又一代石油工人的心中闪耀,激励着我们奋发前行。

(责任编辑:刘小溪 )