有一群地质工作者,矢志不渝地奔走在“我为祖国献石油”的路上,一代又一代传递着保障国家能源安全的接力棒。62年,他们累计发现81个油气田,探明石油地质储量57.3亿吨,累计为国家贡献原油近13亿吨。

有一群地质工作者,矢志不渝地奔走在“我为祖国献石油”的路上,一代又一代传递着保障国家能源安全的接力棒。62年,他们累计发现81个油气田,探明石油地质储量57.3亿吨,累计为国家贡献原油近13亿吨。

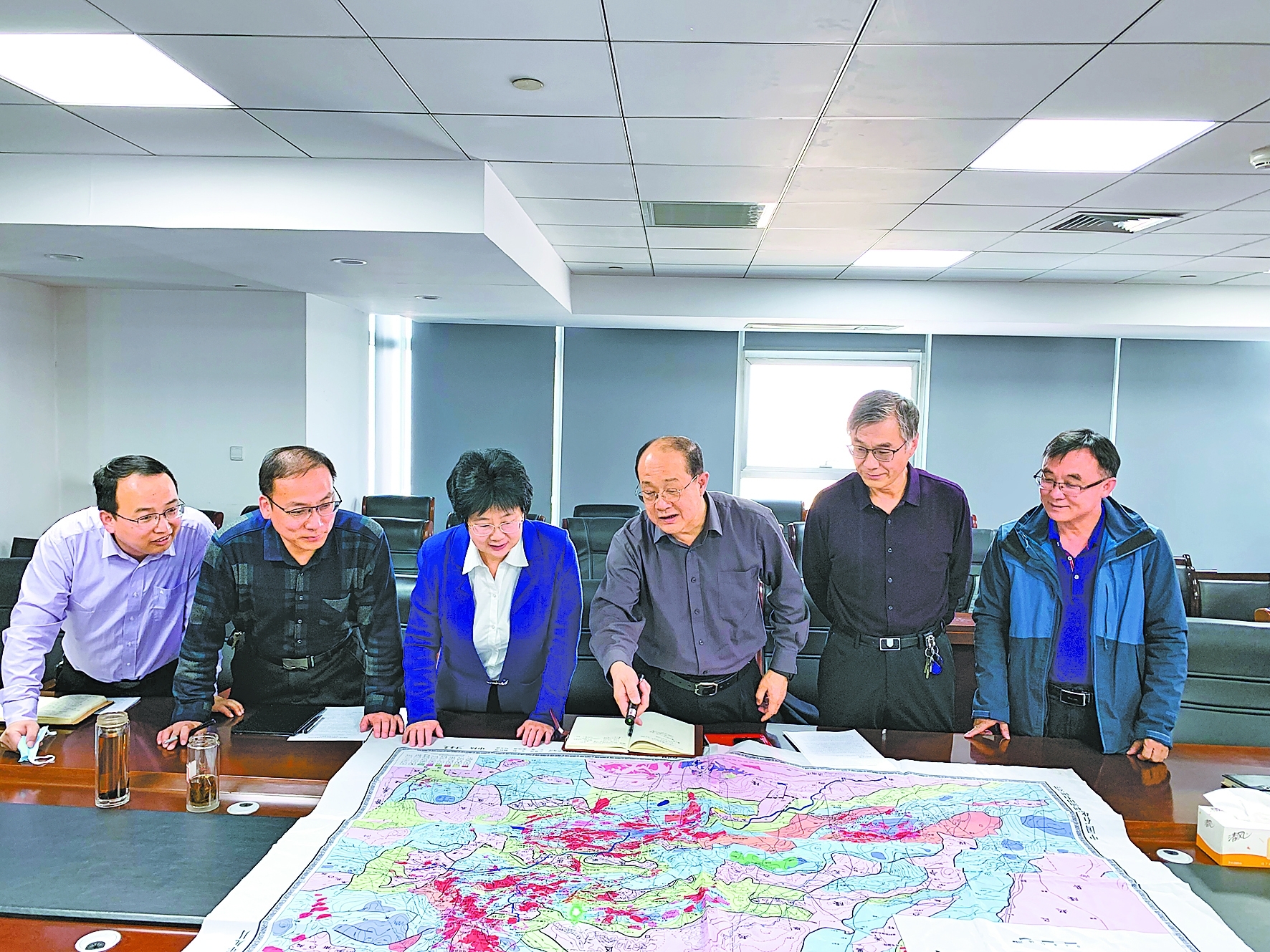

午后的办公室里,集团公司高级专家王永诗被一张断层构造图深深吸引。土耳其大地震牵动着很多人的心,却给他带来另一番思考:地震给地下构造带来哪些改变,对石油储层的分布又有哪些影响?

年近花甲的王永诗,满脑子想的都是石油。

在胜利油田,有一群像他一样的人,矢志不渝、无怨无悔地奔走在“我为祖国献石油”的路上,一代又一代传递着保障国家能源安全的接力棒。62年来,累计发现81个油气田,探明石油地质储量57.3亿吨,累计为国家贡献原油近13亿吨。

他们,就是胜利油田高质量勘探接力攻关团队。

40年前,王永诗参加工作时,一项重大勘探理论成果已经在胜利油田孕育而生。此前,经过了近20年大规模勘探和储量产量快速增长,胜利油田首次遭遇资源瓶颈,年产量从2000万吨降到1700万吨。

这项以刘兴材为代表的地质工作者创新形成的“复式油气聚集(区)带理论”,问鼎国家科技进步特等奖。

王永诗没有赶上这项重大成果的研究,却目睹了老一辈石油人为了科研通宵达旦、浑然忘我的工作场景,也看到了这项地质理论带来的突破:年增探明地质储量稳定在1亿吨左右,原油产量连续9年稳产在3000万吨,带动了渤海湾地区油气藏勘探的加速发展。

振奋人心的消息传遍大江南北,还在读书的王学军感到莫名的激动,一颗种子悄悄在他心里生根发芽。与此同时,老一辈艰苦创业的精神和为国找油的信念,也早已深深扎根在“王永诗们”心里。

进入20世纪90年代中期,随着整装油田被陆续发现,新的问题再次摆在这个团队面前:地下还有没有油气资源?

秉承着前辈们不断超越自我、开拓创新、为国奉献能源为己任的精神,张善文、王永诗、王延光等第二代地质工作者接过这份责任,创新形成“陆相断陷盆地隐蔽油气藏勘探理论”,迎来胜利油田勘探史上又一次理论飞跃和储量产量大幅提升。

王永诗说,勘探就是一个“认识—实践—再认识—再实践”的过程,对地质人员来说,只有不断解放思想、大胆去想,才能对地下有更多新的认识和发现。

大学毕业后,王学军也来到胜利油田。伴随着中浅层勘探程度越来越高,他和同事开始把目光投向深层。

在质疑声中,他们提出“咸化富烃”这一大胆设想,形成断陷盆地精细勘探理论,把胜利油田勘探空间向下延伸1500米,胜利油田由此实现了从中浅层到深层的跨越。

从陆地到海洋,从东部到西部,从常规油气藏到页岩油。60多年来,几代地质工作者在不同历史时期、各自岗位上紧握接力棒,怀揣着为国找油的初心,焕发出不断超越自我的积极性、主动性、创造性,汇聚成保障国家能源安全底气和力量。

40岁的张鹏飞永远不会忘记2021年10月21日见到习近平总书记的那一刻,更忘不了总书记的殷切嘱托,石油战线永远是共和国的一面旗帜,要发扬石油战线的红色底蕴和战斗情怀,在确保国家能源安全、保障经济社会发展上再立新功、再创佳绩。

以林中凯、于景强、张鹏飞为代表的新生力量接过接力棒,继续在“为国找油”的道路上奔跑。于他们而言,路难走,却绝不会放弃!(于佳 朱保强)