|

| 2018-07-19 | 来源: |

| 石化新闻 |

|

本报记者 程强

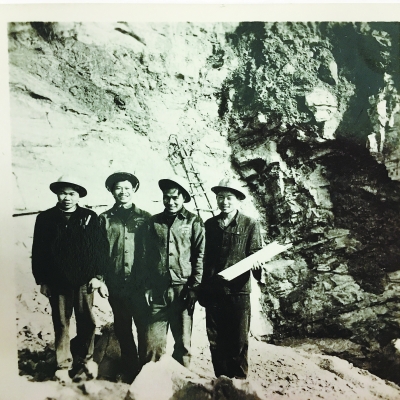

1965年四川会战时,李干生(左二)和同事在一线工作现场。 20年前,58岁的李干生怎么也没想到,自己的人生轨迹会因为一次国家重大改革而改变。 1998年,我国石油石化行业战略重组,在石油工业部、中国石油寻找油气大半辈子的李干生调入中国石化,在即将退休的年纪开始了创业人生,参与组建油田事业部并任主任。 白手起家、筚路蓝缕,运筹帷幄、殚精竭虑。在李干生的带领下,中国石化在稳定东部的同时,实现南方海相重大突破,特大型整装海相气田——普光气田横空出世。此后,以普光气田为主要气源地的川气东送工程投产,几代人没有实现的“川气出川”梦想成真。 自1965年从北京地质学院毕业后,李干生就像校歌《勘探队员之歌》里唱的那样致力于“为祖国寻找出富饶的矿藏”。他以火焰般的热情投身四川、江汉、华北、吐哈等一个个会战,见证了无数油气田的发现与开发。如今虽已退休多年,他依然关心石化上游事业,积极建言献策。为国献油,李干生一干就是一生。 “我是国家培养出来的,反过来要回报要感恩。我为祖国献石油,哪里有石油哪里安家,不能忘了这个初心!”湘音浓重的李干生语速很快,眼角湿润。 “敢打敢拼、苦干实干,才成就上游家业” 一缺资源二缺人,是中国石化上游创业初期面临的尴尬境地。 “就划过来6个油田,矿区6万多平方公里,资源量不到100亿吨。什么概念?全国的1/8都不到!”李干生回忆,“而且没有研究力量,所以基本是‘光着过来的’。” 资源紧缺,李干生格外重视勘探,确定“立足陆相、开拓海相”的思路。

以普光气田为主要气源地的川气东送工程投产,“川气出川”梦想成真。图为川气东送普光首站。白国强 摄 立足陆相,就是保东部硬稳定,这是“吃饭工程”。当时东部老区含水率已经到了89%,李干生一手抓隐蔽油气藏勘探,一手抓老油田精细开发,其中胜利油田创出连续30年年均新增探明石油储量1亿吨以上、2006~2015年连续10年产量保持在2700万吨以上的业绩,有力支撑了东部硬稳定。 开拓海相,就是拓展新阵地。“老区精细勘探很重要,但勘探不能老在热炕头上泡着。”李干生说,当时中国石化在南方大盆地里没有矿权区块,就组织力量研究大盆地外围的海相潜力。 人员紧缺,李干生就创新模式,成立南方海相油气勘探项目经理部,实行集团化决策、市场化运作、社会化服务,有力降低勘探成本。 “正打瞌睡时有人送枕头”。1999年,石油工业持续深化改革,国家考虑新星石油公司的安排。决策层征求李干生意见,回答就一个字:要!因为新星公司并入中国石化,能够补充紧缺的区块资源和研究力量。 这样一来,中国石化在四川盆地就有了更好的阵地。在对比南方海相地层情况后,李干生将勘探突破点首先锁定在资源条件较好的四川宣汉、达县地区。 时任南方项目部经理的马永生提出南方海相新认识,原来的海槽沉积认识转变为陆棚沉积认识。储层认识改变,原来的构造圈闭变为构造加岩性圈闭,井位部署也要转变为考虑岩性和构造结合的最佳位置来定井位,并据此部署两口重点井,李干生坚决支持。 第一口井毛坝1井打到3000多米时,还没打到目的层就放空漏失了。这是一个新的层位,到底要不要测试?大家有些犹豫。这时李干生提出,赶快测试!他长期在四川勘探的经验就是有目的层但不要唯目的层,气井有显示就测试,否则就会贻误战机,目的层可以下一口井再打。 一测,日产气达33万立方米!中国石化南方海相获得突破!此前南方海相探井几乎全部落空,这次测试点燃的熊熊火焰,照亮了南方海相光明的勘探前景,极大地鼓舞了勘探工作者的士气。 随后,普光1井承载着梦想开钻,但在打到目的层时,通过地震资料发现下面还有储层,要不要往下打?很多人都希望继续打,因为可能又发现一个新层,但李干生不同意。理由有三:第一,这是发现井,主要任务是获得发现,现在目的层已经获得发现了;第二,这口井井身已经斜出去1公里多,产气又高含硫化氢,严重腐蚀管柱,风险太大,一旦整个井报废,就贻误了战机;第三,根据他的经验,下面的储层是二叠系的礁,规模不大,必须抓大放小。 李干生的建议最终被采纳,普光1井日产气超过40万立方米,南方海相获得重大突破,普光大气田由此浮出水面。 到今天,普光气田累计探明天然气储量超过4000亿立方米,是国内第三大海相气田。 李干生退休后,勘探工作者继续深耕南方海相,相继发现我国埋藏最深的海相气田——元坝气田,累计探明天然气储量超过2300亿立方米;在川东南涪陵焦石坝发现北美之外首个大型页岩气田——涪陵海相页岩气田,累计探明储量超过6000亿立方米。 20年过去了,中国石化上游从创业初期的“七八条枪”变得“兵强马壮”,探矿权面积增加9倍,石油资源量增加两倍,天然气产量增加6.4倍。 “正是传承石油石化优良传统,敢打敢拼、苦干实干,才成就了上游今天的家业。”李干生深有感触。 “地质研究也要讲究‘三老四严’” 对很多基层施工队伍来说,李干生是个“不太受欢迎”的领导,因为他到基层后总是直奔现场找问题。在钻井现场,他甚至能指出泥浆槽的坡度有问题。 工程队伍怕他来,勘探人员也怕跟他去。有一次,李干生带队去基层队调研,老远就看见脱气器的位置不对,但他不说,而是考随行人员。一位处长回答:“我确实不太明白。”李干生说:“行,你很老实。”他随后指出问题所在,并强调,脱气器是录井关键设备,如果安装位置不对,那资料就不对了,出了结果也不会用,“地质研究也要‘三老四严’”。 “地质没有相同,只有相似。第一手资料不准,必然基础不牢。”李干生严肃地说,“必须取全取准第一手资料。” 这一他常挂在嘴边的要求,也正是自己毕生坚持的习惯。 大学毕业,李干生就到四川参加会战。5年时间,他不停地跑野外,画裂缝素描,做力学实验。在一次次与古老岩石的对话中,他渐渐摸清了裂缝形成的机理,和其他研究人员一同总结出寻找裂缝性气藏的规律:沿长轴、占高点、打扭曲。 在江汉会战中,他在湖北的牛头山调查油苗一待就是几个月;在华北会战中,他见证了任丘古潜山油田从部署第一口井到全部拿下的全过程,是新生古储理论认识的提出者。 在一次次的会战中,李干生把油气勘探生产涉及的专业干了个遍,岩芯取出来怎么编录、含油气岩芯如何保存、岩屑怎样辨别真假、录井如何判断荧光显示,甚至量油必须去掉泡沫才量得准,他都了然于胸。

自2018年8月1日投产至今,普光气田累计为川气东送输送清洁天然气超480亿立方米,为长江中下游地区经济发展提供了源源不断的清洁能源,也为所在地周边经济社会发展做出重要贡献。图为普光气田新钻井井场。本报记者 章 铮 摄 从实践干出来的李干生,深感企业缺乏既懂生产又懂管理还懂研究的高素质复合人才,因此加大这类人才的培养力度。 马永生从中国石油勘探开发研究院来到中国石化后,李干生没有让他在机关待一天,而是直接派到南方项目部搞生产研究。 “在项目部环境很苦,还两地分居,不能照顾孩子,但马永生在基层一待就是8年,这很不简单很不容易。”李干生竖着大拇指说,“也正是在项目部,他创新形成一系列海相勘探新认识,取得一个个重大突破,所以才成长为我们集团公司的副总经理、中国工程院院士。” “把我的名字挪到第六位” “海相深层碳酸盐岩天然气成藏机理、勘探技术与普光大气田的发现”喜获2006年度国家科技进步一等奖,但主要完成人名单上并没有做了重大贡献的李干生的名字。 这是因为李干生上任之初就给自己立下规矩:研究项目决不挂名。他希望更多的基层科研人员能够受益并成长。 “陆相断陷盆地隐蔽油气藏形成机制与勘探”项目申报2004年度国家科技进步一等奖,李干生看到自己排在第一位,要求“把我的名字挪到第六位”。他认为自己的贡献主要是推广应用,并没有太多参与研究工作。 获奖证书上少有他的名字,但普光、元坝、塔河、涪陵等一批成果获得国家科技进步特等奖、一等奖,如雨后春笋般涌现,为中国石化上游持续发展注入源源不断的新鲜血液。 李干生在任时先后推荐5人获得李四光地质科学奖,直到2007年才同意推荐自己。 见荣誉往后让,有困难往前冲,是共产党员李干生对自己一贯的要求。而一生服从组织安排,到祖国最需要的地方去,是共产党员李干生一直坚持的原则。 调来中国石化时,中国石油领导找他谈话。他说:“这是征求我个人意见,还是党组决定?如果是征求个人意见,那我不去,还有两年就退休了。”回答是党组决定。他说:“那我服从组织安排。” 按照规定,李干生在2000年时就该退休了,可在党组要求下,他在集团公司继续干到2003年,此后担任科技委专家咨询委员会副主任,一直到2007年才离开办公室。他说:“我是党员,坚决服从组织安排。”

李干生(中)在野外和南方海相项目部工作人员研究海相地层分布情况。 年轻时参加会战四海为家,每到一个地方,问的不是“我住哪儿”,而是“要我干啥”。他住过四川版的“干打垒”(一种石头房),睡过江汉的芦席棚,在牛圈和寺庙里将就着过夜,在野外与孤狼狠狠地对视,只要能找到油气,他乐此不疲,“组织让干任何事都不讲条件”。 志同道合的妻子是他大学同学。毕业后两人一同在四川会战,一个在川西一个在川南,几个月见不了一次面。到了江汉会战,李干生跑野外,妻子在钻井队干技术员,两人又天各一方。在华北会战时,一个在冀中一个在黄骅,也是聚少离多。两个孩子都是出生没多久就送到天津的姥姥姥爷那里代为照顾。直到1975年,孩子要陆续上幼儿园,才接回来。 即便一家人团聚,李干生也是经常出差,孩子基本都是妻子一人带大。“我和孩子们待的时间太少了,但为了找油,没有办法。”李干生很是自责。 不久前,服从组织一辈子的李干生没想到,组织给了他一个惊喜。今年他和老伴结婚50周年,为纪念“金婚”,集团公司离退休工作部通知他去照相。他和老伴随意穿着就去了,没想到组织专门给他们准备了西装和婚纱,于是他们毫无防备地有了第一张婚纱照。 50年前,他们的结婚照上,胸前戴着毛主席像章和为人民服务胸章。50年来,这两个石油人,为人民找了一辈子油气。 如今虽已退休多年,但李干生仍然关心石化上游事业,高高的书架上摆满了各种资料。“他脑子里只有资料,闺女儿子的电话号码都记不住。”老伴摇头笑道,“干生干生,一生就是干活儿的命。” (除署名外,本版其他图片由 李干生 提供) 人物名片

李干生 祖籍湖南醴陵,今年78岁,中共党员,集团公司原副总工程师、油田事业部第一任主任。 自1965年从北京地质学院毕业后,李干生先后参加四川、江汉、华北等石油会战。1978年调到石油工业部,组织并参加了石油工业部、中国石油一系列油气勘探项目,对开拓我国新区及海相油气勘探新领域做出重要贡献。 1998年石油石化行业战略重组,李干生调入中国石化创建油田事业部。他提出立足陆相、开拓海相,保证东部老油田硬稳定的同时,组织开展南方海相勘探,为发现普光大气田做出重大贡献。 退休后,李干生仍然关心关注中国石化上游发展,常常参加上游重要活动,建言献策、培养人才。 李干生访谈 上游未来潜力还很大 问:您这次获奖有什么感受? 答:我得知这个消息时感到很意外,毕竟已经退休这么多年了。我做的工作都是理所应当的,国家培养了我,我就要报答国家,我做的都是很普通的事。 问:您上任之初的1998年,正逢国际油价大跌,最低时不到10美元/桶,那会儿我们挺过来了。如今又处于油价长期低位徘徊的状态,您对上游低成本高效发展有何建议? 答:当时我们的发展战略里有一条,就是依靠科技、降本增效,当时我提出要储量、产量、效益相统一。以前我们总是关注产量,不管有没有效益,数量上去就可以了。发现储量也不管能不能动用、能不能开采,交上去就可以了。但我提出来这样不行,储量必须要70%以上才能动用,也就是能商业开发;开发成本起码要低于国际油价,这样投资才有效益。 现在,经历低油价的痛苦洗礼,上游板块站在新的发展起点。东部老油田靠吃老本是很难稳住产量、降低成本的,还是重在勘探,靠新的商业发现来降低成本,实现可持续发展。 问:勘探现在越来越难,新发现资源也呈现劣质化趋势,您认为上游高效勘探有潜力吗? 答:那当然有了,现在上游区块资源量翻了几番,探区从西到东、从南到北、从陆地到海洋,还是有很大潜力的。 我总结了一下,这20年来,我们的大发现主要集中在渤海湾、四川、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、东海6个大盆地,除了渤海湾盆地,其他盆地还都处于勘探中期甚至早期,只要我们坚定信心、解放思想,加强基础研究,立足大盆地,就一定能取得大发现。 |

京公网安备 11010502033542号

京公网安备 11010502033542号