|

| 2021-03-19 | 来源: 中国石化报 |

| 石化新闻 |

|

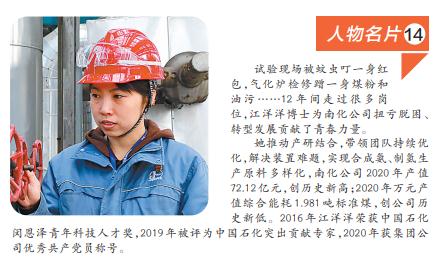

南化公司生产技术部经理 江洋洋 “前排+净排”的碳博士

叶迎春 江南春早。梅花怒放的时节,曾经向习近平总书记汇报地方碳达峰碳中和方案的长三角碳中和战略发展研究院院长朱晓明,称赞南化公司碳中和工作:“走在前、有深度,很好!” 朱晓明是在听取了该公司承担多项国家级碳中和研究项目,拥有国内领先、国际先进的多种二氧化碳捕集、封存、利用技术,占据国内市场主导地位时说这番话的。助力南化科研团队首次申请到国家级科研项目的就是江洋洋。 2009年,南化研究院引进首批高层次人才,当时27岁并获得过多项国家发明专利的中科院博士江洋洋,入职有着50余年捕碳史的气体净化所,承担申请国家“十二五”科技支撑计划项目——“大规模燃煤电厂烟气二氧化碳捕集、驱油及封存技术开发及应用示范”的任务。 入职后,她不辱使命,申请方案成功获批,南化研究院首次作为课题承担单位牵头国家重点科技项目研究。 江洋洋带头倒班做试验,课题组以近乎每天一个配方的速度,完成了100多个试验样的模试。她主动承揽了大量实验数据的统计分析、研究优化,每天工作十几个小时。 2012年8月,作为现场试验负责人,他们带着最好的溶剂配方去地处偏僻、交通不便的胜利电厂,开展为期两个月的工业试验。二氧化碳是温室气体,特别招蚊子。每半小时去装置测温或取样,控制室外成群的蚊虫扑面而来、疯狂追咬。没几天,江洋洋被蚊虫叮出一身红包。 但这并没有阻止她往试验现场跑。另一名博士陈曦回忆,江洋洋每天起早贪黑,不仅要做好现场试验的组织指挥,还参与倒班,承担试验数据的分析总结、撰写报告等大量案头工作,甚至还促进规范了重大科研项目的财务管理。随之,“大规模燃煤电厂烟气二氧化碳捕集、驱油及封存技术开发及应用示范”项目,获得2012年度中国石化科技进步一等奖。近年来,国内著名高校纷纷慕名前来,合作开展碳中和前瞻技术研究。 2019年9月,该公司安排5位博士到生产一线挂职锻炼。江洋洋来到煤化工部,学习生产组织和管理,协调科研力量解决煤化工装置长期存在的疑难问题。 气化炉是煤化工装置的核心设备,它的连续稳定运行周期对装置能耗有很大影响。该公司有合成氨、制氢两套煤化工装置,其中合成氨装置因为种种困难,干部员工为了稳定运行、降低能耗摸索了很多年。 气化炉炉膛是受限作业空间,一向是身材瘦小、现场经验丰富的男同志才敢进入,但江洋洋二话不说直接钻进去,将结构、易损部位仔细研究个透。她了解到,气化炉的核心部件工艺烧嘴决定了它的运行周期。她根据烧嘴设计参数、气化工艺条件等进行了计算,得出了两套煤化工装置的气化炉运行周期,分别可以比专利商建议周期延长20至30天,这和烧嘴设计单位的计算结果完全一致。 2020年底,江洋洋又承担了新任务,牵头落实企业高端洁净新材料项目落地工作,连续几个月来,她反复和各科研院所沟通交流,利用现有条件将两大主要工艺的技术做得更深更透,力争实现净零排放。 她反复研究了新装置热源利用,探讨最好的节能方式;研究了生产废水的回用,实现生产全过程净零排放;推动这个新材料项目后端的科研工作,开发不同牌号不同性能的产品。江洋洋说:“项目获批只是阶段性成果,站前排,当排头,真正实现高质量转型发展,是必须完成的使命担当。” 2002年,上大学二年级的江洋洋成为家里的第三代党员。当时的她在入党志愿书中写道:“加入了中国共产党,我就有更多机会,更好地为祖国、为人民服务。” 从碳捕集研究到组织生产装置深度减碳,再到推动净零排放高端新材料项目落地,她在碳达峰碳中和的征途上努力奋斗着,践行为祖国为人民服务的誓言。 |

京公网安备 11010502033542号

京公网安备 11010502033542号