来源:中国石化报 时间:2023-05-15 08:00

记者观察

近日,由国务院国资委指导,中国石化主办的氢能应用现代产业高质量发展推进会暨专家咨询委员会成立大会召开,8家氢能链上企业作交流发言,与会专家咨询委员会委员围绕氢能制备技术进展、氢能储运加装备研发、工业用氢技术进展、氢能交通发展等话题展开交流。本版刊发部分专家观点,敬请关注。

□本报记者 洪晨曦

氢能作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,具有能量密度大、零污染、零碳排等优点,被誉为21世纪的“终极能源”。如今,发展氢能已经成为全球主要经济体的重要能源策略之一,是现代能源体系的一颗新星。

攻关氢能制取和储运新技术

近年来,在“碳达峰、碳中和”的背景下,在减排目标的驱动下,氢能发展持续加快。国际氢能委员会联合主席伯努瓦·波捷表示,氢能已成为许多经济体碳中和投资计划的核心要素,全球范围内有大量氢能项目正在筹备中。根据国际能源署的预测,到2070年全球对氢气的需求将达到5.2亿吨。

除了零污染,氢能本身的能源价值也不可小觑,其燃烧热值是汽油的3倍、乙醇的3.9倍、焦炭的4.5倍。因此,氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,也是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。

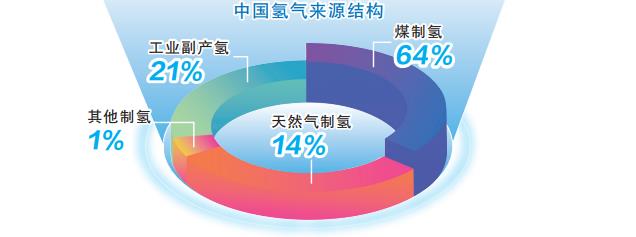

根据氢气的来源,可以分为绿氢、蓝氢、灰氢三种类型。绿氢在制备过程中可以实现零碳排放量,因此也被称为最纯正的绿色能源。其中,电解水制氢作为目前最重要的绿氢制备手段之一,备受世界各国关注。

中国科学院大连化学物理研究所研究员赵云指出,电解水制氢技术主要分为四种,分别是碱性电解水技术、质子交换膜电解水技术、固体聚合物阴离子交换膜电解水技术和高温固体氧化物电解水技术。传统的碱性技术最大优势在于成本比较低,但存在产氢压力低等问题;质子交换膜技术可以消除传统碱液等瓶颈,适应波动性的电力,但面临成本高等难题。

赵云指出,制氢的成本主要由电价和系统成本两部分组成。随着可再生能源的进一步发展,电力价格逐步走低,电解水制氢的成本将逐渐具有竞争力。相较于传统碱性技术,质子交换膜技术更加简单,制氢压力也更高。对于质子交换膜技术而言,存在最大的挑战是降低其中贵金属用量以实现控制成本,并且密封结构也要进一步升级,以适应高压工作环境。

从“制—储—运—用”氢能产业全链条来看,上游制氢之后的下一步任务是中游储运。现阶段的氢能储运路线分为三种:短途的运输,要靠压缩储氢;长途的国际氢交易,主流方式是把氢变成氨;长途大流量的输氢,则需要管道运输。

如何提升氢能储运的技术能力,在储运流程中降低成本,解决安全性、效率方面的技术难题,成为氢能产业发展的堵点。

“目前,大规模清洁制氢多集中在距离城市较远的地区,因此需要安全高效的大规模氢的储运方式,氢能储运已成为制约氢能产业发展的关键环节。”上海交通大学氢科学中心副主任邹建新说。

对于氢能的储运材料方面,邹建新指出,镁基固态储氢具有低成本、高容量、高纯度的优势,我国镁资源储量丰富,约占全球已采量的90%,因此材料成本较低;镁基材料在常见材料中储氢密度最高,可以采用多种方式放氢;在技术方面,镁基储氢合金具有反应相对简单、无副产物且控制性良好的优势。此外,镁基储氢合金材料易于回收且回收率高,属于对环境友好的合金材料。

不过,镁基储氢材料也存在表面易被氧化导致吸放氢效率降低,以及在长期循环使用过程中易发生衰减等问题。邹建新认为,这两个问题可以用在镁颗粒表面形成催化点位和第二相分散来解决。目前,年产10吨的氢化镁粉末生产线已在上海建成,年产100吨的多孔镁基储氢颗粒生产线已在新乡建成,基于镁基固态储氢技术的备用电源已实现量产,第一代吨级镁基固态储运氢车将于近期发布。

拓展氢能工业和交通应用新局面

氢能产业链下游是氢的综合应用。氢气不但可广泛应用于石油、化工、冶金、电子、医疗等领域,还可以通过氢燃料电池或氢内燃机转化为电能和热能,覆盖社会生产生活的方方面面。到2060年,我国氢能需求预计达1.3亿吨,其中工业需求占主导地位,占比约60%。

宝武清洁能源有限公司氢能技术总监饶文涛指出,中国占世界钢产量的一半以上,钢铁行业是承担碳减排的主力军。在钢铁用氢方面,氢冶金的推进与普及将会极大影响目前国内外的氢气供给格局。增大用氢量是低碳冶炼的根本途径,以氢代碳不但可以大幅减少二氧化碳的排放,实现清洁生产,还可以减少煤中杂质对冶炼的影响,获得高纯净铁水。

钢铁行业对绿氢的需求将大规模增加,以宝武集团为例,2亿吨钢产量全氢冶金的年用氢量将达到154万吨。因此,绿氢的产量和价格将是钢铁行业用氢量的决定性因素。随着大批绿氢项目的开工,在绿氢产品不断优化升级的同时,绿氢价格有望持续下降。根据彭博社的预测,2026年为绿氢价格的拐点,绿氢成本将有望低于蓝氢。

饶文涛相信,钢铁生产工业具备全流程用氢的条件,而用氢技术会产生大量对新装备的需求,包括氢压缩机、氢燃烧器、氢气管阀等。氢能的应用将给冶金装备制造业带来大量商机。

除了工业领域,交通运输领域作为能源高度依赖性行业,能源清洁化转型发展是大势所趋。据统计,交通运输领域碳排放约占我国碳排放总量的10.4%,位居前三。当前我国交通基础设施规模及运输能力正处于快速提升阶段,如何实现降碳成为亟待破解的困局,是值得探讨的课题。

“中国石化积极在氢能交通方面开展实践。”中国石化集团公司高级专家王维民说。

交通用氢制备方面,中国石化规划推进集中式绿氢供应,研究建设乌兰察布至北京的绿氢长输管道,结合市场需求,在沿线再布局一批加氢站。结合区域资源禀赋,探索在辽宁、广东、四川等地区建设开展站内电解水制氢、甲醇制氢、天然气制氢、氨分解制氢等制氢加氢一体化项目。交通用氢储运方面,开展微网输氢、高压氢气储运、液氢储运的研究和推广工作。加氢网络建设方面,以“3+2”(北京、上海、广东+河南、河北)氢燃料电池汽车示范城市群和氢能产业发展意愿较强的地区为重点,中国石化已经在燕山石化、广州石化、高桥石化等建成1.4万吨/年的燃料电池氢供应中心,建设油氢合建站,规划“十四五”加氢能力约12万吨/年。高速公路氢走廊方面,适度超前落地城市间氢能走廊,构建跨区域连通的氢能高速公路示范线,培育更多的货运车、重卡车等加氢车辆。

2023年2月15日,我国首个甲醇制氢加氢一体站——大连盛港加氢站正式投用,站内设置甲醇橇装制氢系统,相比加氢站传统用氢方式,成本可降低20%以上。

截至目前,中国石化在全国已建成加氢站数量超过350座,约占全球总数的40%,位居世界第一。国内“氢能走廊”初见雏形,油氢混合站网络初具规模。

把舵绿氢产业链未来发展新方向

当前,在有关部委的指导推动下,氢能产业版图拓展轰轰烈烈,已有超过40家中央企业布局氢能产业链。

制氢方面,中国石化、国家能源集团、航天科技集团等在化石能源制氢及应用方面优势突出,主导或参与了国内绝大部分的绿氢项目。以中国石化绿氢项目为例:新疆库车2万吨/年绿氢项目正在加快建设;鄂尔多斯3万吨/年绿氢项目已于2023年2月启动建设;乌兰察布一期10万吨/年绿氢项目将启动,所产绿氢通过建设“西氢东送”工程输送至燕山石化,可就近供应京津冀地区氢能交通及工业用氢需要。

储运方面,国家电投、中国建材等在部分车用储氢容器的材料、技术、装备处于示范阶段,中国石化纯氢管道输送技术趋于成熟。加氢站方面,中国石化累计发展加氢站98座,国内网络占有率超30%,成为全球拥有、运营加氢站数量最多的企业;中国石化、国家能源集团、国机集团均已完成压缩机、加氢机等关键设备研发。同时,东方电气集团、中国一汽、东风公司等布局燃料电池商用车装备制造。

对于氢能产业链的未来方向,中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高认为,要以绿氢制备的商业价值为源头,以多元化、大规模商业示范应用为龙头,拉动绿色氢能全产业链发展。

欧阳明高指出,氢能的优势和挑战都在于产业链长,每一个环节都有很多技术,面临多元化的困境。“氢能系统集成技术需要适合中国国情的集中式氢储能发电系统。”根据国际长时储能委员会分析,未来可再生能源10%的发电量需要经过长时储能技术实现长周期转移。中国需要1.5万亿千瓦时的长时储能,其中大部分需要氢储能解决。

我国要实现氢能技术从跟跑到领跑的跨越,需要打通地上的生产、地下的储存、掺输一体、多途径利用的绿氢工业技术链。因此,氢能产业链上企业要加快绿氢工业体系建设,来支撑氢能中国的战略目标。

中国科学院院士、中国石油集团公司新能源首席专家邹才能认为,我国不适合照搬欧洲的“氢电模式”,早期需结合天然气管网及基础设施优势,发展“气氢融合”模式。“绿氢是新能源革命中的一匹黑马,要像开发油气田一样建设绿氢大基地,油气公司发展绿氢有先天独特的优势。”

在邹才能看来,现阶段氢能技术存在“四大矛盾”:技术发展不充分与市场需求多样化之间的矛盾、研发周期长投入大与产业短期收益之间的矛盾、成果转化不通畅与产业发展规模之间的矛盾、攻关力量碎片化与技术创新体系化之间的矛盾。这四大矛盾将影响我国氢能全产业链技术的发展,需要系统解决。

此外,中国工程院院士曹湘洪强调了管控氢能产业安全风险的重要性。“要像管控天然气安全一样管控氢气安全。”随着新的氢能应用场景纷沓而至,氢能安全风险管控也迎来新的挑战。例如在制氢过程中,如何做好各类大规模电解水制氢装置和大规模储氢装置的安全防控;在氢气运输过程中,如何规避高压气瓶运输中氢气装瓶、车辆行驶、氢气卸车全过程的安全风险等。

曹湘洪表示,要系统开展氢能安全技术研究,修订和完善氢能安全国家标准体系,从氢能全产业链现状和发展对氢能安全管控的要求出发,建立氢能系统各种设备、管道管件、阀门、仪器、仪表等的检测检验机构。建设氢能设施检测检验技术研究院技术要求高、资金投入大,需要专业素质高的专门人才队伍。建议大型国企主动担当,国家和地方政府对检测检验技术研究院要有支持和扶持政策。

行业动态

●新型电力系统稳定工作指导意见出台

近日,国家能源局对外发布《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见(征求意见稿)》,提出完善合理的电源结构,大力提升新能源主动支撑能力。推动系统友好型电站建设,逐步实现新能源在电力供应和稳定支撑方面的可靠替代;协同推进大型新能源基地、调节支撑电源和外送通道开发建设,保障外送电力的连续性和稳定性。在科学安排储能建设方面提出,一是按需建设储能,二是有序建设抽水蓄能,三是积极推进新型储能建设,充分发挥电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热(冷)储能等各类新型储能的优势,探索储能融合发展新场景,提高电力系统安全保障水平和系统综合效率。

●中国首个氢能交易平台启动

近日,中国首个氢能交易平台启动。中国氢能交易平台由山西美锦能源股份有限公司联合恒生电子股份有限公司、氢山科技有限公司等企业共同筹建,将服务全国氢能市场交易,支持氢能产品一站式交易,打造产业链线上业务闭环,促进产融结合,并适时推动清洁氢能减排量纳入自愿减排市场,加快氢能碳减排市场化交易机制建设。目前,中国氢能交易平台重点开发氢产品交易、氢价格资讯等主要功能,面向全国提供氢气生产、销售、运输、物流全流程的数字跟踪、线上交易和结算服务,并以能源化工等现货、大宗产品产销储运数据管理服务为宗旨,提供氢产业链、供应链全过程数字化管理,规范氢交易行为,健全氢定价机制,打造立足全国的氢产品交易中心、信息资讯中心、价格指数中心。

●中能建年产2万吨绿氢10万吨制氨项目落地

4月25日,中能建氢能源有限公司与内蒙古自治区赤峰市巴林左旗人民政府及东北电力设计院有限公司,就中能建巴林左旗绿色氢基化工基地示范项目签署《绿色氢基化工基地项目投资框架协议》。该项目计划投资50亿元,主要建设年产2万吨电解水制氢设施、年产10万吨低压合成氨装置和综合加能站,项目涵盖制氢、加氢、氢能化工、氢能装备等全产业链。

●安徽设立500亿元引导基金赋能新兴产业

4月23日,安徽省政府举办《安徽省新兴产业引导基金管理办法》政策解读新闻发布会。安徽省财政出资500亿元设立省新兴产业引导基金,引导更多的社会资本投向安徽省十大新兴产业领域。其中提出,围绕500亿元引导基金放大到2000亿元基金体系的总体目标,对引导基金出资主题、功能、天使三类母基金设置了差异化杠杆比例。此外,响应“市场意愿”,放宽返投要求。将天使母基金和主题、功能母基金投资安徽省的最低金额,降至引导基金出资额的1~1.2倍,同时放宽返投认定范围。引导基金采取“即退即分、先回本后分利”的方式分配,加快投资回收速度。在母基金清算退出时,对于达到门槛收益率、完成返投要求的,可由引导基金财政出资综合产生的超额收益,向基金管理机构和其他社会出资人让利。

●重庆拟新建

可降解塑料重点配套项目

近日,重庆市人民政府办公厅发布《关于做好 2023年市级重点项目实施有关工作的通知》,其中包括新建年产14万吨聚乙醇酸(PGA),以及6万吨聚己二酸对苯二甲酸丁二酯(PBAT)/聚丁二酸丁二酯(PBS)可降解塑料项目。(经研院)

观点摘要

中国科学院院士、国际氢能与燃料电池协会

理事长 欧阳明高:

以绿氢制备的商业价值带动全产业链商业化

在氢能技术链方面,当前,技术创新核心环节是燃料电池/电解装置,必须率先突破,突破需要基础科学研究发现,主要是选择合理的氢储运技术路线;在氢能价值链方面,已经认知的价值是战略价值,并由此催生了氢能热,待开发的价值是商业价值,而商业价值的源头是绿氢制取的经济性;在氢能产业链方面,要以绿氢制备的商业价值为推动力,以多元化、大规模商业示范应用为龙头拉动,带动绿色氢能全产业链发展。

中国工程院院士 曹湘洪:

要和管控天然气安全一样管控氢气安全

作为实现“双碳”目标的重要手段,氢能的战略价值不言自明,但也常因其危险性令不少政企、民众谈“氢”色变。管控氢能安全风险要以预防为主,防患未然,同时坚持本质安全、系统防控。要和管控天然气安全一样管控氢气安全。首先,要系统开展氢能安全技术研究。其次,要修订和完善氢能安全国家标准。最后,要建立氢能系统各种设备、管道管件、阀门、仪器、仪表等的检测检验机构。

中国科学院院士、中国石油集团公司新能源首席专家 邹才能:

要像开发气田一样建设绿氢大基地

在加快绿氢基础建设方面,要像开发气田一样建设绿氢大基地。地上绿氢大基地和氢能管网的规划建设,对我国绿氢工业的大发展至关重要。我国新能源资源无限,绿电+绿氢是主要利用方向。未来,我国绿氢工业的潜力和规模可能远超天然气工业。

中国石化石油化工科学研究院副院长 林伟:

氢能发展要基于供氢和用氢平衡

石科院在氢能源方面整体的目标是从关键核心技术、关键原材料、关键组件到工艺和成套技术打通全链条,在绿氢制备、燃料电池、固态储氢和二氧化碳电催化制化学品等技术领域,为中国石化提供技术支撑,助力中国石化打造第一氢能公司。氢能产业要发展,就要基于供氢和用氢平衡。供应端有分布式制氢和集中制氢两种模式。用氢端有工业用氢和发电用氢。未来,石科院会聚焦固态储氢、固定式发电等技术的研发与应用,通过多种技术模块化组合实现多场景应用。

中国石化集团公司高级专家 王维民:

中国石化巩固车用氢能主要服务商地位

中国石化在氢能交通领域的发展思路是打通氢能交通氢制备、氢储运、氢应用三个环节,巩固中国石化在车用氢能源供应领域的主要服务商地位。中国石化规划到2025年建成加氢能力约12万吨/年,油氢混合站(加氢站)网络初具规模,基本满足消费终端加氢需求,带动全产业链升级发展。

上海交通大学氢科学中心副主任 邹建新:

高容量镁基固态储运氢技术潜力大

固态储氢通过将氢固化在材料中从而获得较高的储氢密度,在储运过程中罐体内的气氢含量又相对较低,因此具有可逆性和安全性好的优势。镁基固态储氢以其运输灵活性等优势,未来将应用于氢运输、氢冶金、氢电储能等领域。