来源:中国石化报 时间:2023-06-12 10:00

□夏 梅 刘 猛 吉 婧

“一口井有多少可采储量,能不能实现效益开发,这是页岩气效益开发首先要做对的必答题。”江汉油田勘探开发研究院专家康红说。

把潜力变成实实在在的产量,页岩气产能评价及开发优化设计是关键技术之一。为此,江汉油田创新形成海相页岩气水平井产能评价技术,精准预测单井可采储量、每个阶段生产趋势,更准确地评价新建页岩气井的生产能力。通过对产能准确评估,进一步优化配产,提高气藏管理水平,贡献更多产量。

自主创新,填补国内外空白

5月30日,江汉油田勘探开发研究院天然气开发所气藏工程团队正对涪陵页岩气田8个区块的730余口井开展年度产量预测工作。接下来的1个月,他们将对每口页岩气井未来5年产量变化趋势进行分析预测。

“我们根据页岩气井分阶段生产规律,建立页岩气井全生命周期分类产能评价方法。”天然气开发所科研人员刘霜说,“得益于产能评价技术,我们可以更精准地给页岩气井‘算命’。”

然而,涪陵页岩气田开发之初,别说精准预测每个阶段的产量变化,他们对页岩气井的生产规律甚至生产阶段都没摸清。

“涪陵页岩气田是我国第一个实现商业开发的页岩气田。”天然气开发所所长刘莉说,“‘第一个’意味着在国内没有经验可以借鉴。”

于是,科研人员把目光投向国外。“北美页岩气井主要采用大压差生产方式,对于页岩气井的产能评价及预测技术在所检索的国外文献中未见报道。”天然气开发所副所长张谦介绍,“国外敞放式生产是为了能尽早获得更多的产量,气井产量递减特别快,这种方式不适合国内。”

国内外尚未建立统一的页岩气井产能评价技术,页岩气井产能评价这个全新的课题摆在科研人员面前。开始,科研人员借鉴常规气产能评价技术,采用一点法无阻流量对页岩气进行产能评价,但这种方法更加注重初期测试结果。

“借助这一方法,我们对页岩气井进行日产6万立方米的配产,想着可以实现长期稳产,但实际稳产时间没有收到预期效果。”张谦说。

随着气田持续开发,摸清每口页岩气井的可采储量和生产变化趋势显得更加紧迫。科研人员对大量老井数据开展回顾性评价,分析每一口井的生产曲线,最终在254口老井生产数据及近2万项次动态监测的基础上,创建海相页岩气水平井产能评价技术。

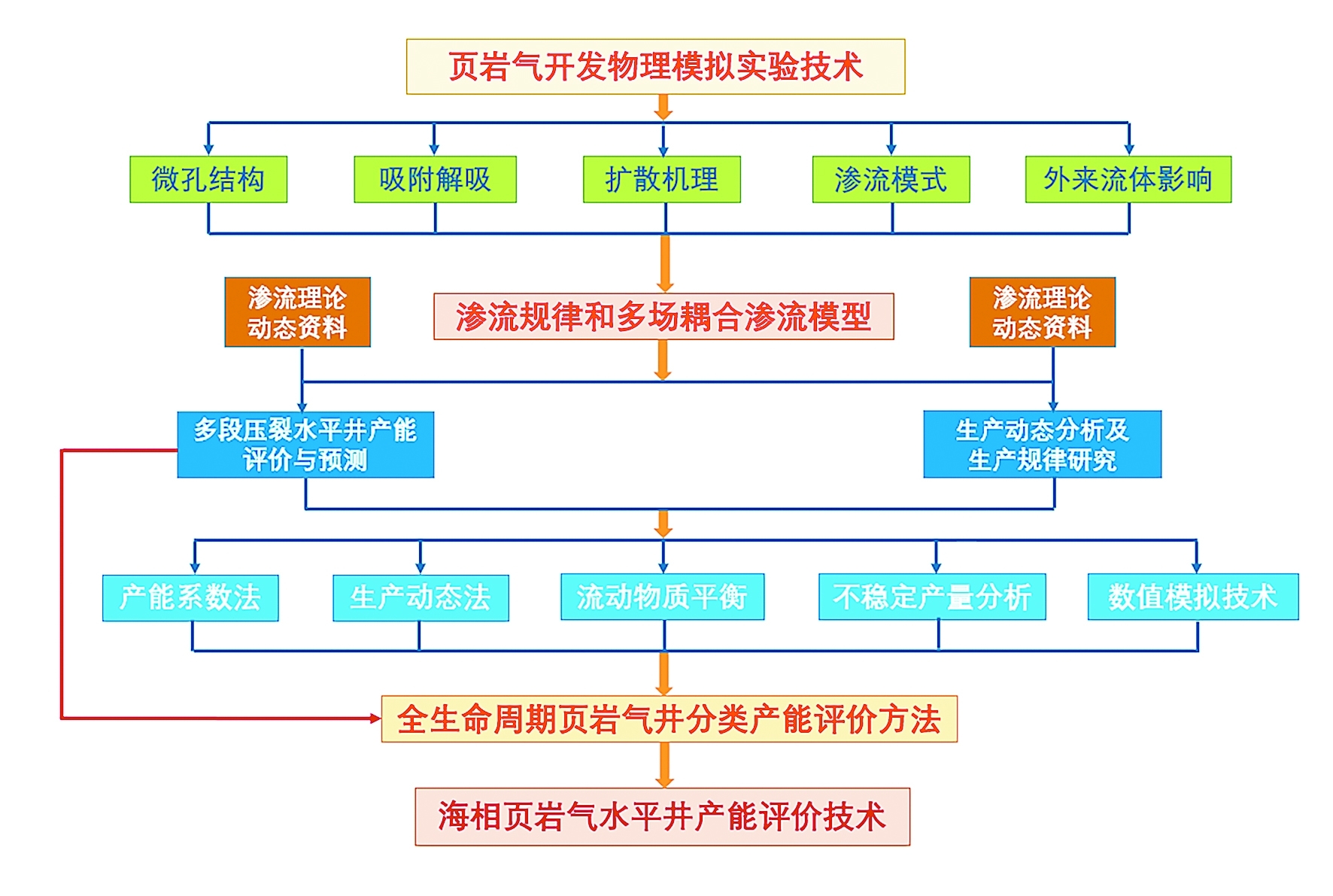

该技术采用气藏工程、数值模拟等技术,对页岩气分段压裂水平井产能进行评价及预测,并根据页岩气井产气产水规律,建立页岩气井全生命周期分类产能评价方法,形成一套适合中国南方海相页岩气分段压裂水平井开发的产能评价技术方法。

2019年、2022年,海相页岩气水平井产能评价技术连续入选自然资源部《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录》,为我国页岩气开发提供了借鉴和示范。

摸清气井“运势”,变被动为主动

“我们第一次将页岩气井生产划分成三个阶段,即稳产期、递减期和间歇生产期,稳产期越长,产量释放得越多。”张谦介绍,通过预测产量变化趋势,他们摸清了页岩气井的生产阶段。

这是国内外首次明确页岩气井生产阶段,对页岩气的开发具有重要意义。有了定量、准确的预测,开发人员提前了解气井递减期的时间,对什么时候增压开采、气举,都能做到心中有数。

2016年,刚使用海相页岩气水平井产能评价技术时,大家心里都没底。

页岩气开采属于衰竭式开发,在稳产期后进入产量递减阶段是必然规律,但科研人员没想到稳产期会这么短。依靠产能评价技术,开发人员变被动为主动,提前介入调整气井开发方案,通过提前制定实施增压开采、气举等措施,帮助气井在不同时期都保持好状态,贡献更多产量。

基于对气田递减趋势的分析,科研人员通过江东和平桥新区产建、焦石坝老区开发调整、全面推进增压开采、系统介入分类排采工艺等措施,弥补了页岩气产量递减,确保了气田稳产上产。

科研人员应用页岩气产能评价技术,预测焦石坝老区焦页48号平台2018年6月需要介入增压开采。接到预警后,开发人员提前准备增压设备,及时实施增压措施,目前通过增压开采已增产超5000万立方米。

之前普遍认为页岩气甲烷含量高、含水低,产水不会对采气造成影响,科研人员通过产能预测技术,首次认识到排水采气是伴随页岩气井一生的课题。

“井筒积液会造成气井水淹,不能连续生产。”张谦说。在新的认识下,开发人员把排水采气工艺作为气田精细管理的有效措施。

结合产能评价技术,开发人员预测气井排水采气具体时间段,并制定清管作业等针对性措施,避免出现间歇生产,提高气井生产时率。

产能评价技术除了预测每口井的生产趋势,预测单井可采储量也更精准。“初期产量不能准确反映单井可采储量,比如一口气井放喷测试产量50万立方米/日,另一口20万立方米/日,并不能说明第一口井比第二口井可采储量高。”张谦说。

焦页27号平台上部气层的某口井,初期放喷测试日产量5万立方米,使用早期的方法预测可采储量只有5000万立方米,认为该井达不到效益开发的要求。通过新技术预测该井可采储量有9000万立方米,目前该井累计产气7000万立方米,远超最初的预测量,验证了产能评价技术的准确性。

目前,产能评价技术预测准确率达到90%以上,涪陵页岩气田700多口气井生产情况都已实现精准预测,为老区“一井一策”精细管理提供了科学依据,气田的综合递减率降至12%。

复杂情况“滚雪球”,提高适用性

在该技术推广过程中,随着新区域、新类型气藏增多,气井地下情况也更加复杂,这极大地考验着产能评价技术的适用性。

科研人员针对新情况,通过多种试验,开展地质工程一体化研究,摸索不同情况下页岩气井的渗流机理,不断完善产能评价技术,形成“滚雪球”之势。

白马区块属于常压页岩气,地下构造破碎,断层异常发育,大家起初认为照搬焦石坝区域产能评价技术就可以了。但科研人员发现,白马区块气井具有“压力低、产水低、初期生产能力低和弹性产率高”的特点,直接采用基于焦石坝区块建立的初期产能与单井最终可采储量关系方程来预测白马区块产能,效果很差。

通过持续调研,科研人员综合考虑白马区块的地质特征和井的生产动态特征,形成了一套常压页岩气产能评价技术,为常压页岩气藏开发提供了有效的技术支持。

该技术预测焦页148-1HF井可采储量超8000万立方米,科研人员据此制定该井产建方案,并指导该井合理配产,实现稳产。该井投产初期日产气近5万立方米,目前已投产超700天,累计产气超3000万立方米。

作为新区块、新类型页岩气藏,红星二叠系深层页岩气再次给科研人员出了难题。“该区块产水量较高,单井产能评价非常困难。”该所青年技术骨干姜宇玲说,“难以评价单井产能,通过精准配产实现气井稳产就会非常困难。”

他们将该区块与已知区块进行地质类比,找到产能变化主控因素,试采一段时间后,运用不稳定产量分析法、产能系数法、数值模拟等预测方法按方案设计稳产期进行指标预测,建立无阻流量、测试产量与稳产期配产的相关关系。

通过预测,他们发现先较高配产,再降低配产,气井压力下降速度明显减缓。开发人员结合预测结果,对红页1井组采取先高配产再降配产的方式,截至目前该井组已稳产近1年。

目前,江汉油田针对焦石坝、白马、复兴等10个区块,已形成高压、调整等4种类型产能评价技术体系,极大地提高了技术适用性。

专家视点:页岩气产能评价技术应用前景广阔

□刘 莉

产能评价是气井配产和制定合理工作制度的重要依据,是系统分析和动态预测的基础,因此要对页岩气水平井进行产能评价。

目前国内部分页岩气田已实现规模化商业开发,但对页岩气开发生产动态分析方法与生产规律研究尚处于探索阶段,给产能评价带来诸多问题和极大的挑战:

第一,前期只是对页岩气各流态特征进行描述,但是对地层条件下页岩气流动试验技术方法还未系统建立,并且多流态页岩气在多尺度孔-缝介质中(包括压裂裂缝)的流动机理认识不清;第二,国内页岩气开发生产时间短,动态监测资料欠系统化,对页岩气开采规律缺乏认识,缺少成熟动态分析方法;第三,动态储量评价方法不完善,缺乏系统考虑吸附气、异常高压及长时间非稳态流的动态储量评价方法;第四,递减分析方法具有局限性,国外多采用经验递减方法分析,国内气井初期定产,经验递减方法并不适用;第五,页岩气井生产影响因素多,涪陵气井试采时间短、动态资料少,气井生产规律不清楚。

国内页岩气的地质条件、开发技术政策与国外不同,没有成功的经验可供借鉴,亟须建立适用于页岩气开发的气藏工程理论与技术方法,才能实现页岩气有效开发。

中国石化在四川盆地涪陵焦石坝区块的龙马溪组页岩气资源量超万亿立方米,潜力巨大。产能评价是分析气井动态、预测气井产能、了解储层特性最常用和最主要的手段。通过产能评价可获得气井的无阻流量,得到适合的产能方程、产能曲线和可采储量,明确产能影响因素,指导现场进行合理配产、开发方案编制和生产管理。

对此,江汉油田结合涪陵地区页岩气藏实际地质特点和生产情况,开展页岩气井全生命周期生产动态分析方法与生产规律研究,形成一套可评价页岩气压裂水平井试井技术及开发动态分析等的海相页岩气多段压裂水平井产能评价技术,对涪陵页岩气田开发方案优化调整、实现涪陵页岩气藏的有效开发和规模建产具有重大意义,并为国内其他页岩气田的高效开发提供技术支持和理论指导,为优化我国能源结构、缓解供需矛盾发挥重要作用,具有广阔的应用前景。

(作者为江汉油田勘探开发研究院天然气开发所所长)

西南油气:量体裁衣 科学评价开发深层页岩气

□薛 婧 曹海涛

“深层页岩气产能评价不能直接移植‘涪陵经验’,必须特事特办!”西南油气勘探开发研究院非常规油气研究所所长赵勇说。依托威远-永川深层页岩气开发关键技术,西南油气创新形成了针对性更强、适应性更高的深层页岩气综合评价及开发技术政策。

作为国内最早提交探明储量并投入开发的深层页岩气田,威荣、永川的地质工程条件与涪陵、长宁等中深层页岩气田存在明显差异。

地质上,威荣、永川南区页岩气主体区埋深在3750~4050米,压力系数在1.9~2.1,相当于人指甲盖儿上站一头成年公牛所承受的压力。与国内外其他规模开发的页岩气田相比,其埋藏更深、压力更大,基质渗透率等物性更差。

岩层构造差异带来储层改造效果差异。“构造类似向不同方向掰尺子。”赵勇拿起一把尺子比画着,“涪陵整体为箱装背斜,类似向下掰尺子,中间突起,地层处于偏拉张状态、天然裂缝发育,压裂施工时岩石相对更容易破裂并形成复杂缝网;威荣位于白马镇向斜,类似向上掰尺子,中间凹陷,地应力向内挤压,地层处于超高压状态,使岩石破裂需要更高的压力,而且人工裂缝以单一主缝为主,不复杂。”

浅层、中深层页岩气产能评价技术在深层页岩气田遭遇了“水土不服”,预测产能与实际情况无法匹配。

深层页岩气呈现出强应力敏感特征,严重影响气井稳产能力。“由于地层压力高,井周天然气高速涌出,造成压裂改造形成的通道被挤压关闭,后续远处的天然气补给速度下降。”赵勇说,“放压生产,气井就像漏气的气球,产量会快速衰减。”

返排出地面的液量也是影响深层页岩气产能评价的重要因素。威荣页岩气田地应力大,难以形成复杂缝网,大量液体无路可走,只能原路返回,返排率在60%~80%,是涪陵页岩气田的3~4倍。

此外,吸附解吸也需要考虑。和常规气不同,页岩气除了游离在岩石孔隙中,还会吸附于基质上。威荣页岩气中,吸附气比例低,气井“续航”能力不足。

在充分考虑应力敏感程度、产液量、吸附解吸等特殊因素后,科研人员形成了深层页岩气产能预测评价技术,明确了精细排液、精准控产、精心维护的“三精”管理模式,并在威荣页岩气田展开矿场试验。

开发前期,西南油气在威荣页岩气田19口井开展系统测试,验证深层页岩气产能预测评价技术的可靠性,同时,形成“产能评价经验图版”,应用于后续147口气井,预测评价产能与实际情况吻合度超85%。

基于准确预测评价产能,西南油气科研人员创建“合理配产系数图版”,实施单井合理配产5万~7万立方米/日,单井最终可采储量较放压生产模式可增加1000万立方米。

华东油气:创新实践 效益开发中浅层页岩气田

□本报记者 沈志军 通讯员 任建华

“南川中浅层页岩气井生产规律具有‘初期压力低,但递减缓、弹性产率高’的特征。以胜页4-2HF井为例,通过方案部署优化,钻井、压裂工艺技术攻关,中浅层页岩气基本达到效益开发要求。”华东油气勘探开发研究院副院长郑永旺说。

华东页岩气工区位于渝东南盆缘转换带南川、武隆及道真等地区,南川区块中浅层页岩气(埋深500~2000米)资源主要分布在盆缘近剥蚀区,页岩气资源量近千亿立方米。与中深层页岩气相比,南川中浅层页岩气井具有埋深浅、距离剥蚀区近、保存条件差、吸附气占比高(40%~70%)、地应力低、两向应力差异系数较大(0.15~0.2)的特点。

华东油气科研人员不断深化页岩埋深及剥蚀边界对保存影响的研究,通过应力卸载试验和覆压脉冲渗透率试验,认识到15兆帕有效围压是渗透率突增界限,对应逸散边界临界埋深约为1000米,且地层倾角越大,临界埋深越大,认为2000米以浅即可形成页岩气富集区。

这一项研究成果为中浅层页岩气部署指明了方向。华东油气据此在东胜南部中浅层部署实施胜页4-2HF井。

针对中浅层页岩气井地层压力低、初产低、单井最终可采储量低的地质特点,他们制定了“布好井、穿好层、压好缝、管好井”的攻关思路。

一是立足中浅层常压气层低丰度地质特点,反推单井效益动用所需单井控制储量。在此基础上,科研人员通过数值模拟研究,确定胜页4-2HF井最优水平段长及合理井距。

二是建立精细三维地质模型,分段分级控制、地质工程一体化提高钻遇率。在微幅构造发育区水平井优质页岩钻遇率提升至97%。

三是建立缝网耦合模型,确定经济合理压裂规模,制定了促进缝网复杂的暂堵工艺。

四是分阶段精细排水采气,确保气井稳定生产。针对中浅层常压页岩气具有“初期液量大、初产低,返排率高”特征,实施分阶段强化排液、降低应力敏感的精细排采措施。

通过技术攻关,胜页4-2HF井实现5.5万立方米/日稳产,按照递减模型,预测最终可采储量0.8亿立方米,实现效益开发。

为规模推进中浅层常压页岩气效益开发,接下来,科研人员将从以下几个方面进行攻关:一是持续深化南川盆缘及盆外浅层页岩气逸散与滞留机理研究,建立不同区带自封闭能力与距剥蚀区距离的定量关系;二是建立适应中浅层地质特点的压裂提产工艺及关键开发技术对策攻关;三是针对中浅层常压气井积液问题,持续攻关配套排采工艺,充分释放气井产能。