来源:中国石化报 时间:2023-06-12 10:00

阅读提示

当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入演进。面对时代发展大势,中国石化紧抓重要战略机遇期,牢固树立夯实企业创新主体地位,以数字技术为翼,赋能产业链发展,统筹布局建设科技管理平台和智能化研究院,推动第四科研范式(数据密集型)落地落实,营造产学研用一体化生态,为加快实现高水平科技自立自强、构建中国式现代化石化产业体系提供活跃数字和先进科技生产要素支撑。

高标准布局科技数智化平台建设 担当国家战略科技力量核心职责

□赵学良 林 源 肖文涛 王 磊

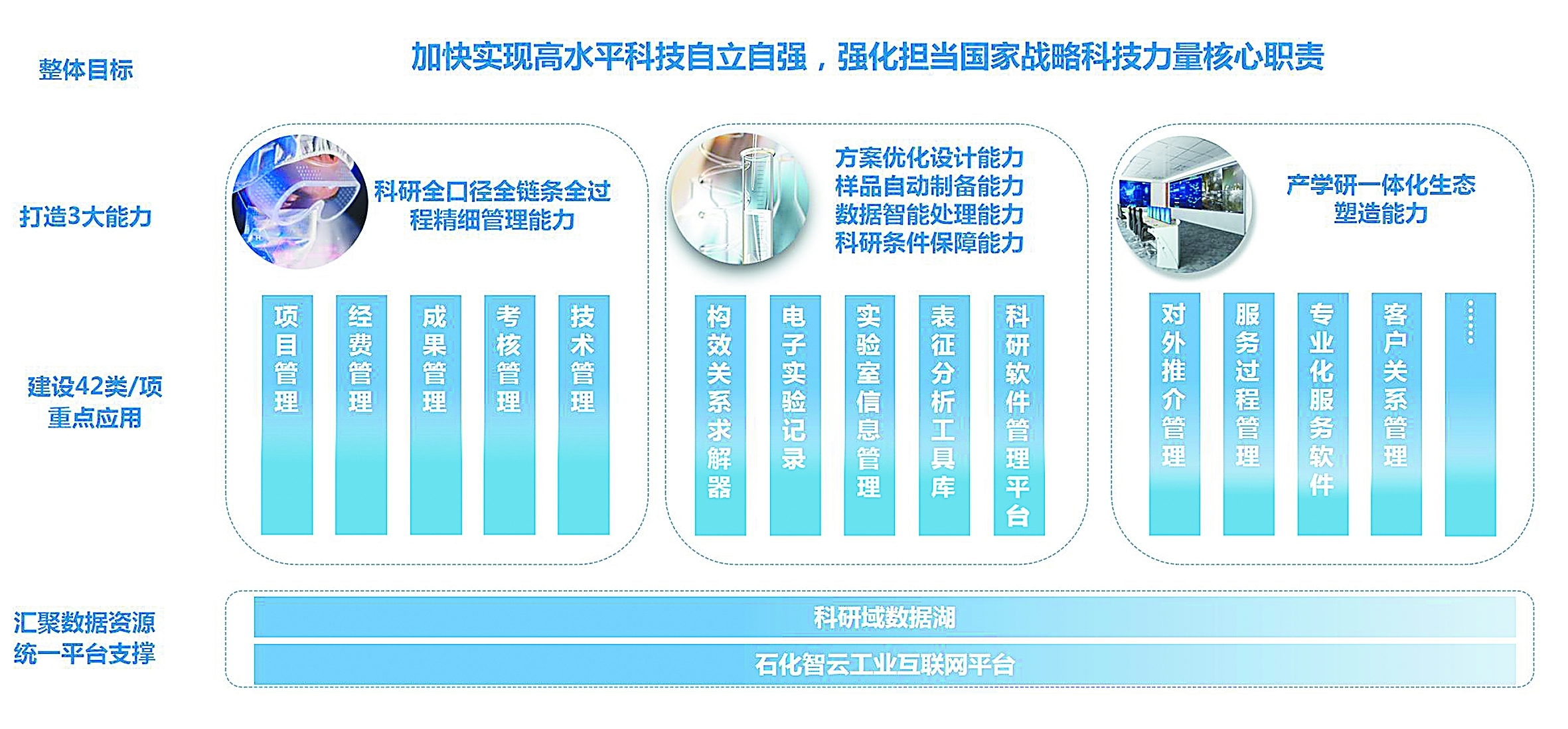

智能研究院总体架构图

随着数字时代来临,科技创新也被赋予了新的使命和内涵。在云计算、物联网、大数据、人工智能等数字技术的加持下,中国石化对科研管理、科技创新、技术服务业务进行了组织变革、流程优化和模式创新,大力推进科技管理平台建设,深入探索智能化研究院内涵要义,不断演进科技数智化建设路线,显著提升数字化、网络化、智能化水平,形成一大批可圈可点的亮点工程,为加快实现科技自立自强、践行创新驱动发展战略提供了有力的数字技术支撑。

截至目前,中国石化已完成科技管理平台一期、二期项目建设,并启动三期方案设计;完成了大连院、上海院、安工院智能化研究院建设,正在推进工程院、石科院、北化院、润滑油公司智能化研究院建设,并已取得初步成效。

整合力量,构建产学研用生态循环。中国石化以科技项目管理为主线,形成“鱼骨”轴,贯穿知识产权、成果评价、科技奖励、创新人才、创新考核等多项核心业务,加强各维度数据属性关联对照和挖掘分析,为决策科研方向奠定基础。基于数字技术最新发展,重新审视、梳理、优化科技管理业务流程,制定项目编码、技术分类、材料模板等各类标准,推动总部、研究院/企业两级科研管理纵向贯通,大力推进全口径、全链条、全过程、全覆盖科研一体化管理。以科技管理平台为抓手,加大项目过程管控力度,促进科技创新资源有效整合和研发能力优势互补,建设开放、共享、协同的科研生态圈。

创新范式,加强数据内含规律挖掘。在实验方案设计方面,深挖历史数据内含规律,开发各类设备、分子、催化剂构效关系模型,预测拟研产品使用性能,对于可行性高的方案,优先安排实验验证,力争降低试错成本、缩短研发周期。在实验样品制备方面,应用高通量实验设备,加强制样并发化和自动化水平,有效提升样本制备工作吞吐量,大幅降低科研人员事务性工作负荷。在数据分析表征方面,开发分子筛X射线衍射图谱分析、催化剂电镜图像自动识别等系列智能化应用,将图形图谱等复杂实验数据处理时间从小时级降至秒级,大幅提升数据处理精度和效率。

治理数据,汇聚科技创新源头活水。推进电子实验记录系统建设,全过程记录实验制备数据,确保数据规范、完整、真实、可追溯。加强实验室信息管理系统建设,全面记录分析表征数据,对人、机、料、法、环等要素进行全集化、标准化统一管控。建设研究院知识管理系统,全面构建知识分类体系,加强知识自动采集技术应用,不断扩充和丰富专业知识库。遵循“数据治理七步法”,全方位汇聚项目、经费、实验、料剂等类数据,编制科研数据资源目录,逐步形成总部、研究院/企业两级数据湖。按照“多湖一中台”理念,规划设计数据服务,分级分类配置权限,有序推动科研数据开放共享,推进盘活科研数据资产。

调度资源,提升科研条件保障水平。建设实验设备管理、实验料剂管理等应用,对万余台(套)实验设备、万余种实验料剂、千余种危化品,进行统一管理、及时跟踪、自动盘点和优化调配。建设智能试剂柜系统,支持查料、申请、领料、称重、归还等环节自主快捷操作。建设实验室安全管理应用,对重点实验室、重点区域设备运行、环境状态、人员往来等进行全时段跟踪、监控、预警。搭建科研软件共享平台,提供电力、节能、管道等七大领域专业软件网络化服务;建设科研专家资源库,支持线上预约、线上问答。搭建智能化研究院云资源池,提供充足可按需调度的计算和存储资源,沉淀多类可复用的专业化组件。

拓展市场,加速科技成果转化效率。建设技术推介系统,初步实现百余种专利技术和自主产品、十余种专利设备线上推介,拓展了技术市场推广渠道;打造技术服务平台,搭载加氢装置诊断、管道腐蚀预测、化学品安全等在线服务软件,对企业加氢装置、地下管道、化学品等数据进行实时采集和自动分析;打通企业和研究院间工业数据链路,以智能终端设备对工业现场数据进行动态采集,由研究院专家坐镇大屏幕前提供远程决策支持,指导现场开展钻井作业和换剂开工。通过多措并举,使技术服务模式由“反复跑现场”转变为线上实时问答和指标自动分析,初步形成全天候在线服务模式,有效提升了技术成果转化效率。

展望未来,中国石化科研域数智化建设将进一步发挥“域长负责制”新优势,遵循“数据+平台+应用”新模式,加强信息化顶层规划设计,推进系统深化应用,推进平台资源共享,加快融入国家创新体系,探索联邦计算技术和数据确权方案,推动“材料基因组”研发模式落地落实,加快形成全员协同创新生态。

(作者单位:中国石化信息和数字化管理部 )

专家视点:加快创新数智化赋能 增强企业发展动力

中国石化科技部总经理 卞凤鸣

中国石化着力打造科技管理平台和智能化研究院,大力推动科技业务数智化转型,是践行新发展理念的具体体现,是实施高质量发展行动、建设世界一流企业的内在要求,是担当“国家战略科技力量”核心职责的重要举措和有力抓手,有力推动了科技创新走在前列,加快促进新旧动能接续转换,为构建中国式现代化石化产业体系、实现高水平科技自立自强,提供了更先进、更有力的科技支撑。

中国石化科技创新数智化建设有以下几个要点:

一是“创新为核”。推动迈向以大数据挖掘为手段和特征的第四科研范式。在方案设计方面,逐步转向预测式研发模式,构建“组分-结构-工艺-性能”构效关系模型,减少试错成本;在实验操作方面,推广高通量实验,显著提高并行能力,加快目标材料搜索效率;在表征分析方面,推进各类复杂图谱智能识别,缩短数据处理时间并提高处理精度。

二是“标准为先”。大力践行“域长负责制”新机制,坚持标准先行,从顶层设计着手推进科研管理流程、项目编码、数据格式、文档模板、技术分类等标准化工作,初步实现科研管理全口径、全链条、全过程、全覆盖。以科研项目为基准,对专利、成果、经费等各维度数据进行关联统计分析,为布局科技攻关方向提供科学支撑。

三是“数据为要”。严格遵循“数据+平台+应用”新模式,推广电子实验记录、实验室信息管理等应用,着力实施科研数据治理,重点解决无数据、非标准、难采集、难关联、不完整、低精度等问题,加快汇编科研数据资源目录,统筹建设科研域数据湖,提供数据服务,给足挖掘科研大数据内含规律丰富、完整、高质量的“弹药”。

四是“平台为基”。依托石化智云工业互联网平台承载智能化研究院建设沉淀的数据、算法、知识、组件、应用,为数据互联互通、算力优化调度、功能推广复用和网络安全防护奠定坚实基础。以平台为基础和载体,推进群智协同和联合创新,推动科技创新由“单打独斗”向有组织、有分工、有协同的“大兵团”作战模式转型。

展望未来,中国石化将以“工业互联网+科研”“人工智能+科研”为技术基石和实践路径,进一步加强顶层设计,主动融入国家科技创新体系,全力打造专业化、高性能算力,持续汇聚科研数据资源,充分释放科技数据价值,构建开放共享、协作共赢、自立自强的科研生态,推动科技创新水平迈入国际领先行列,为实现建设世界一流公司战略目标提供源源不断的创新驱动力。

新闻会客厅:加快完善科技管理平台建设 深入推进科研域数字化转型

问:目前中国石化科技管理平台的建设情况如何?

中国石化科技部计划室专家 王 磊:“十四五”以来,在集团公司网络安全和信息化工作领导小组领导下,科技部深入学习贯彻关于网络安全和信息化工作重要论述,贯彻落实集团公司信息和数字化工作会议精神,持续推进科研域数字化转型工作,取得了良好进展和成效。

根据科研域信息化建设总体规划,科技管理平台计划建设科技项目管理、技术族管理、知识产权、科技奖励等24个科技管理核心业务应用,现已建成8个应用,初步形成了集团公司总部层面科技项目标准立项模板,制定了科技项目技术分类标准,优化了科技项目管理流程,实现了总部层面科技项目“全口径、全链条、全过程、全覆盖”统一化、标准化管理。通过科技管理平台建设,实现了科技项目需求申报、指南发布、计划编制、立项论证、合同签订、过程管理、结题验收等全流程在线流转,大幅减轻了立项材料纸质文档打印、邮寄等事务性工作负担,管理效率提升50%以上,扎实推进科技领域“放管服”落实落地,切实为科研人员“减负松绑”,确保科研人员心无旁骛搞科研、脚踏实地攻难关。

加快推进集团公司科研域数字化转型对于扛稳扛牢“担当国家战略科技力量”核心职责意义重大。未来,我们将全面落实集团公司数字化转型部署要求,以高度的责任感和使命感,高质量、高标准加快开展科研域数字化智能化提升,为科技创新发展赋智赋能,为实施高质量发展行动、建设世界一流企业提供强劲创新驱动力。

石科院:智能引领科技创新全链条

近年来,石科院围绕中国石化“一基两翼三新”产业格局,认真贯彻“智能引领”发展战略,紧密围绕“科研管理—科研创新—技术服务”科技创新全链条开展信息化应用建设,全力推动科研和管理业务的数字化转型与智能化提升。

围绕科研过程智能化、电子化,石科院以电子实验记录系统(ELN)建设为中心,耦合多个院内系统,实现了从实验设计、过程记录、结果分析到报告生成的研发全过程规范化、数据化信息管理,为建设智能化实验室奠定了坚实基础。在进行流体动力学(CFD)计算模拟时,除了会产生常规的数字数据,还会产生大量的云图、矢量图、流线图和视频动画等实验数据。依托ELN系统,科研人员实现了对数字、文本、图像、视频等多种类型数据的全过程电子化记录及智能分析,有效保证了研发数据的完整性和可追溯性。同时,ELN系统也使数据处理效率得到了大幅提升。在纸质记录时期,科研人员需要通过图形处理软件,将不同来源得到的数据进行对比分析。现在利用ELN系统,只需简单地点选操作,就可对多张矢量图进行叠加分析,快速完成数据对比分析。

在管理领域,针对知识产权、信息查询等科研配套环节,石科院自主研发并不断升级迭代相应系统,以数字治理驱动高效协同。为提升知识产权工作信息化水平,该院自主开发了知识产权管理系统,经过3次迭代升级,已与国家知识产权局、中国石化及院内多个系统无缝对接,助力知识产权工作实现了全业务线上处理、全角色协同办公和全天候连续运行,不仅相关审批流程周期缩短了30%以上,而且具备了全程监控审批、任务实时推送和各类数据统计分析等功能。为做好知识保障服务,他们通过集成各类异构全文数据库,可实现跨库无缝链接、智能检索和知识发现,近年来更从智慧图书馆建设规划、智能归集工具等多角度深入扩展,为向数据驱动的智慧型知识服务系统转型提供了有力支撑。(王湘娜 陈子佩 周 祥)

安工院:数据联通构建实验安全壁垒

数据存储分散,不同数据库之间存在严重数据壁垒,没有形成完整的化学品安全数据关联体系……这些问题严重影响了危化品行业不同场景下关联数据的查询效率和应用效果。而且,目前行业普遍缺乏挖掘化学品关联数据增值的有效技术手段,急需化学品安全知识查询共享的新方法。

面对行业难题,青岛安工院以危化品安全数据智能互联为核心目标,自主开发了化学品安全在线服务系统,通过对化学品生命周期关键环节数据的采集、融合、清洗与分析,实现了石化行业企业画像、知识图谱和智能问答等功能应用,还可对外提供化学品知识结构关联分析、化学品知识自动问答等组件服务,做到了化学品知识有关联、化学品安全问题有答案、事故信息可追溯,有效推动了化学品安全管理从分散性、经验型向体系化、知识型转变。

目前,该系统共收集危化品登记企业17243家、重大危险源24769个、重点监管工艺信息9831条,整理化工简明事故31498条、化学品信息38968条、化学品反应关系5059个、法律法规125条,构建智能问答模板146个,进驻领域专家23位,为化学品安全在线服务奠定了坚实的数据基础。

同时,为满足现代化实验室安全管理需求,解决因传统人工台账导致的家底不清、管理不严、安全风险高等诸多问题,青岛安工院借力智能研究院项目,建设了实验料剂智能管理系统,可全程跟踪实验料剂库存及消耗量,对料剂的存储、使用、过期情况进行实时监测和分析,不仅降低了安全事故风险和员工劳动强度,而且实现了料剂库房无人值守、实验料剂自主领用、试剂柜自动化及智能化管理。配套的智能试剂柜系统还可实现所需料剂的快速定位查询,便于科研人员准确、快速提报与获取所需实验料剂信息,实现了实验料剂的申请、领用、归还和报废等全流程管理。(王志强)

物探院:“智慧大脑”赋能地球物理勘探

近年来,物探院着力构建智能研究院,通过集中攻关,自主研发了高性能算力资源自动调度和“透明地球”两项关键技术,大幅提升了地球物理勘探工作效率。

物探院设有中国石化最大的地球物理综合云计算平台(简称:云平台),安装部署了多种地震勘探软件,相互独立且没有统一发送作业的调度系统,这也导致软件之间作业和资源不能协调使用,存在分配不均和浪费现象。

为进一步提升云平台管理水平和算力效能,该公司积极组建科研攻关团队,开展广泛调研,深入了解科研生产一线作业需求,成功研发了地球物理高性能资源自动调度系统,为资源分配工作装上了“智慧大脑”。云平台像一座工厂,计算节点是内部的作业车间,而这个“大脑”就是决策指挥中枢,可将节点信息进行集中管理,形成虚拟化的资源池,并按照需求调整优先级别,达到物尽其用、各取所需,极大提升了整体计算资源的利用率。

另一项“透明地球”技术则为地震资料解释安上了一双“慧眼”。“过去,我们只能在二维平面查看地震剖面,不够立体直观。有了‘透明地球’技术,地球内部地层特征、相关成果数据可通过三维立体方式清晰展现,一览无余。”地震资料解释人员介绍。

物探院通过“透明地球”技术攻关,可将数据直接投影到实际工区内,并通过信息技术实现地球内部结构的三维可视化。解释人员只需利用网页浏览器就可“亲临现场”,通过三维地形切包和开挖,流畅获得精准坐标定位下的细节数据图片及信息,进行三维可视化分析,还可对数据进行多尺度挖掘、精准标记,使勘探工作具有连续性,形成实际的数字资产。

基于“透明地球”技术,该公司还自主研发了可为用户提供交互操作和沉浸式体验的软件系统Seis-Vision VR,利用三维可视化、虚拟现实等技术,将静态油藏模型和实时油藏模型进行仿真。通过VR(虚拟现实)设备和键盘鼠标的交互操作,科研人员可自定义各种复杂的显示参数,在屏幕上直观查看工区资料。(于晓东 刘旭跃 杨尚琴)