来源:中国石化报 时间:2023-07-03 10:00

阅读提示

中国石化成熟探区已勘探开发60多年,老区增储稳产面临剩余资源潜力不明、深层勘探方向不明、油气成藏条件复杂、地质目标识别困难等难题,勘探对象复杂隐蔽、目标准备不足、资源品质下降、勘探成效下降成为勘探新常态。对此,老油区油田企业不断探索精细勘探技术方法,大力推进精细勘探工程,在成熟区带、成熟层系实现效益增储,在新区带、新类型、新层系上不断取得新的发现与拓展。本版展示部分企业精细勘探工作成果及经验,敬请关注。

□程 喆

以渤海湾盆地济阳坳陷为代表的中国石化东部成熟探区已经走过60余年的勘探开发历程,主力富油凹陷的石油探明程度已达50%以上,勘探对象复杂隐蔽、目标准备不足、资源品质下降、勘探成效下降已成为勘探新常态。2016年以来,油田企业不断探索精细勘探技术方法,大力推进精细勘探工程,在成熟区带、成熟层系实现效益增储,在新区带、新类型、新层系上不断有新的发现与拓展,页岩油正成为战略接替资源,年度新增探明石油地质储量呈现恢复性增长,老油区走出了一条可持续发展之路。

转观念 创新认识有资源

“成熟”探区“不成熟”,创新认识是关键。从勘探潜力上看,尽管东部成熟探区勘探程度高,但与中国石化其他石油探区相比,无论是剩余资源量还是资源富集程度都占绝对优势,而且历经60余年的勘探开发,积淀了丰富的基础资料、勘探开发理论技术。

从全球油气勘探发展阶段来看,目前,全球油气工业进入新一轮理论技术的创新与跨越阶段,全面进入全层系、多储层类型、多资源类型勘探阶段,呈现出整体评价、全过程分析、全类型发展的勘探开发特点,敢于突破传统的思维定式、敢于突破已有的评价结论、敢于突破勘探禁区,客观把握油气阶段发展的决定性因素,是实现勘探高质量发展的必由之路。

抓关键 勘探评价有方向

在石油资源发现程度高的客观条件下,发现更多的油气需要明确剩余资源的分布及其富集规律。

为此,要基于大量勘探开发数据及已有理论认识,全盆地、全层系、多类型、多尺度精细认识剩余资源、有效储层、成藏规律。通过烃源岩再评价,揭示了断陷盆地烃源岩生排烃机制,东部成熟探区的东营、沾化等7个主要富油凹陷资源量增加了33.27亿吨;通过深层储层形成机理研究,突破了断陷盆地深层碎屑岩缺乏有效储层的认识,使勘探深度向下拓展了约1500米;通过断陷盆地成藏有序分布认识,明确了断陷盆地不同类型油藏纵向叠置、横向毗邻的分布规律,揭示了油气分布的有序性和油气富集的差异性,突破了断陷盆地油气成藏规律认识的局限。

在上述新认识指导下,按照成藏要素相对统一性、部署思路一致性、潜力可靠性、评价动态性的划分原则进行勘探层单元划分与评价优选,有效解决了隐蔽油气藏勘探阶段二级构造岩相带面积大、层系多、类型多,难以凸显区带内不同部位、层系勘探潜力的问题,为成熟探区深化勘探提供了科学依据。

抓集成 技术配套有目标

东部成熟探区资源具有探明程度高、勘探程度高、成藏认识程度高的特点,必须转变以前以资源为导向的勘探理念。

近年来,油田企业围绕各自探区勘探难点,攻关形成了以“节点采集、宽频宽方位处理、五维数据解释”为特色的新一代单点高密度地震技术,该技术能识别0.01平方千米的圈闭、断距5~10米的断层、厚度10米的储层,储层预测吻合率提高10个百分点,有效支撑了复杂断块、岩性、潜山等油气藏的勘探开发。

针对不同隐蔽复杂目标,基于沉积微相、高精度层序地层等大数据,建立完善了河道砂、砂砾岩体、浊积岩、滩坝砂、复杂断块的精细勘探技术,目标评价优选更精细、部署方案更优化,钻探成功率大幅提升。

低品位资源的有效盘活一直是成熟探区面临的难题,近年来,通过加强长水平井、组合缝网体积压裂、多层合试求产等增产措施,解放了一批特低渗和致密资源。

强管理 精细勘探有效益

为提升勘探部署质量,增强成熟探区目标评价、勘探部署的科学性,成熟探区精细勘探研究工作规范相继建立完善,形成了以“方法科学、过程严密、结果可信”为原则的不同类型油藏勘探评价技术规范;以油藏全周期价值最大化为目标,形成了以油藏高效发现与储量快速转化为核心的勘探理念和“项目化组织、一体化运行”的勘探管理体系。

各油田企业根据各自探区特点,不断探索成熟探区高质量勘探的新思路、新方法,形成了符合各自探区实际的精细勘探举措,走出了效益优先、高质量勘探之路。(作者为石油勘探开发研究院专家)

胜利油田:创新理论技术拓展勘探空间

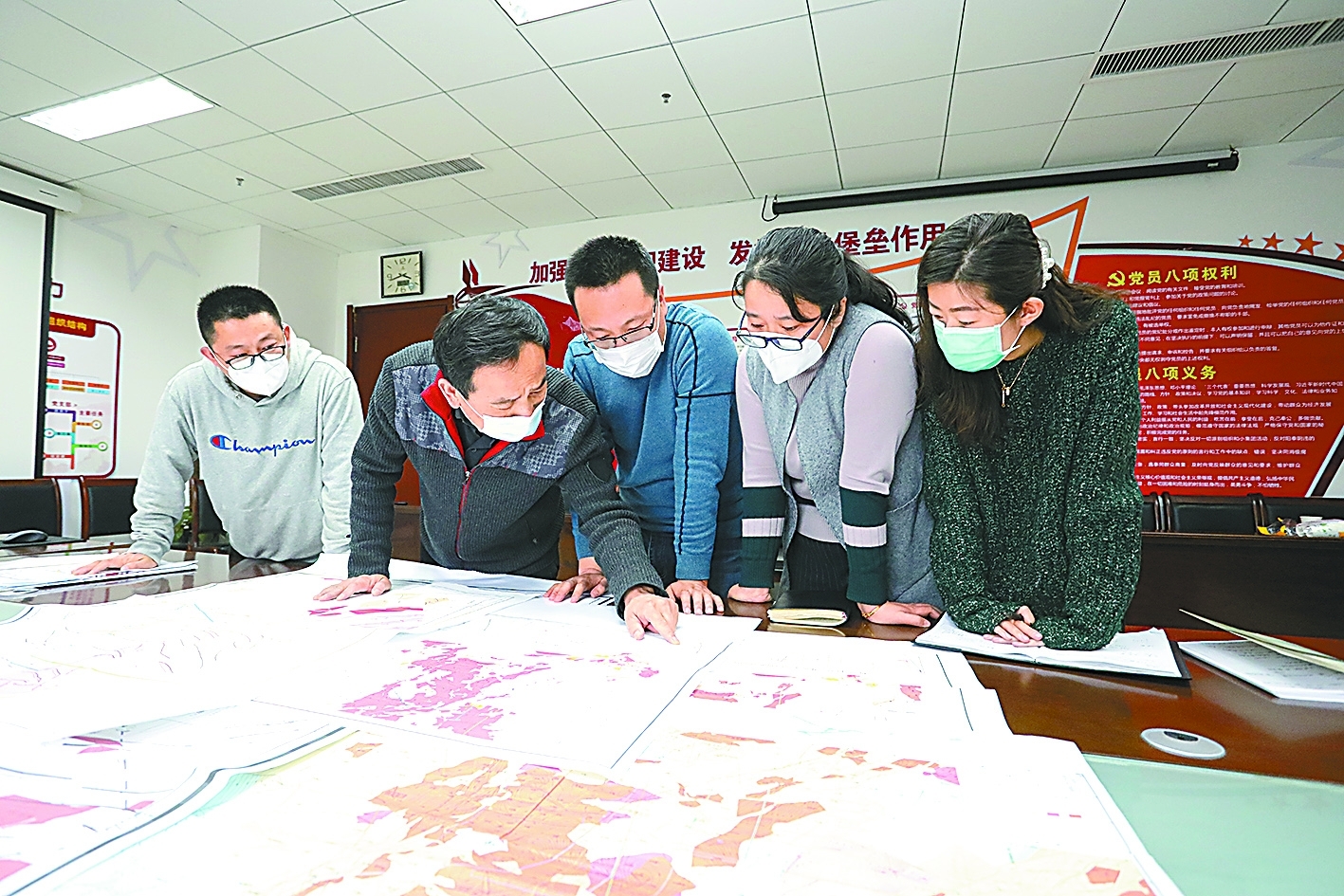

勘探人员开展井位部署研究。边广治 摄

□本报记者 于 佳

“十四五”以来,位于济阳坳陷东营凹陷的成熟层系——沙四段滩坝砂油藏落实三级储量规模近亿吨,这是持续多年的老油区精细勘探带来的“回报”。

济阳坳陷是我国东部断陷盆地典型代表,自1961年发现以来,先后经历构造油藏、复式油藏、隐蔽油藏勘探阶段,“十二五”以来进入精细勘探阶段,老区增储稳产面临“四大难题”:剩余资源潜力不明,深层勘探方向不明,油气成藏条件复杂,地质目标识别困难。

胜利油田勘探人员意识到,针对高勘探程度区,基于大量勘探开发数据及已有理论认识,只有全盆地、全层系、多类型、多尺度地精细认识剩余资源、有效储层、成藏规律,创新发展勘探技术,才能实现可持续高质量勘探。因此,必须创新发展陆相生油理论,重新认识资源潜力;必须揭示深部碎屑岩成储机制,打破深层勘探方向不明晰的困境;必须系统揭示油气分布规律及富集机制,打破勘探目标发现难的困境;必须创新发展地震勘探技术,破解地质目标识别难的困境。经过多年研究,勘探人员创新提出了以“咸化富烃、酸碱控储、有序成藏、精细勘探”为主要内容的断陷盆地勘探理论技术。

“咸化富烃”模式,突破了传统湖相淡水烃源岩的生烃认识。传统生油理论认为,陆相生油母质以淡水环境为主。然而勘探实践表明,济阳坳陷发育淡水、咸水等多种沉积环境,特别是在咸化环境下,水体盐度分层、还原性强、有机质保存条件好、埋藏效率更高。对此,勘探人员创建了陆相“咸化富烃”模式,重新计算了济阳坳陷资源量,剩余资源量增加了18亿吨。

“酸碱控储”模式,突破了深层碎屑岩缺乏有效储层的认识。传统成储机制认为,碎屑岩储层随着埋深增大储集物性变差,高地温背景下深层碎屑岩缺乏有效储层。基于断陷盆地沉积规律及成储机制认识,勘探人员创建了深层碎屑岩“酸碱控储”模式,使济阳坳陷勘探深度向下拓展了约1500米,让深层规模勘探变为现实,实践证实,深层具有形成大规模油气富集的条件。

“有序成藏”模式,突破了断陷盆地油气成藏规律认识局限。多年来,断陷盆地复式油气聚集理论、隐蔽油气藏理论揭示了不同区带的油气分布规律。在此基础上,勘探人员通过对已发现油藏进行“解剖”,从盆地尺度认识油气藏分布特征,突破以区带为单元认识油气成藏规律的局限。

面对济阳坳陷现有地质目标变得“薄、碎、小、深”、地震资料分辨率低、成像保真性差、地质目标识别困难的难题,勘探人员创新形成了单点高密度地震采集技术,更加适应东部经济发达地区人口密集、工农业设施密布的地表情况及断陷盆地复杂地下情况,高分辨率精确成像技术实现了地震勘探由“B超”到 “高精度CT”的跨越。

勘探人员以断陷盆地精细勘探理论技术为指导,遵循断陷盆地精细勘探的评价流程,重新梳理了不同类型的勘探潜力,指导济阳坳陷的勘探实践。针对古近系深层、前古近系潜山、近源地质体、页岩油气等“三新”领域,他们系统开展基础石油地质条件研究和风险勘探,实现了济阳坳陷勘探的规模增储。

2011年以来,济阳坳陷中浅层成熟领域含油面积不断扩大,深层“三新”领域油气勘探不断取得突破,新增三级储量20.58亿吨,其中千万吨级整装储量占近1/4,夯实了资源基础,拓展了勘探空间,济阳坳陷老区仍大有可为。

江苏油田:“三新”领域深挖潜

勘探人员群策群力拟定“三新”领域攻关区块。 李 静 摄

□徐博誩闻

6月17日,唐102斜井日产油7.5立方米,进一步拓展了勘探领域。

江苏油田经过40多年勘探,探明程度高达55%。“目前已发现的油藏主要位于高邮、金湖凹陷,以埋深小于3000米的断块型油藏为主。随着勘探程度提高,在‘三新’领域勘探挖潜成为必然趋势。”江苏油田勘探开发研究院副院长于雯泉说。

转变认识,勘探冷区变热区

2月5日,唐13井试获工业油流,证实唐港北为水下分流河道砂体发育区。

“以前认为阜二段下部是滩坝沉积,但通过混合沉积的环境研究,我们重新把这里定义为三角洲沉积。”江苏油田勘探开发研究院勘探一室主任张健伟说。

金湖凹陷阜二段是苏北盆地增储上产的重要层系,油气发现主要集中在凹陷南部,凹陷北部的三河北、唐港北是低勘探程度区,几十年来未能取得实质性突破。

勘探人员从最基础的单井资料评价做起,得出的结论与之前的认识存在矛盾。

在唐港地区,勘探人员发现其具备混积岩沉积环境,但生物灰岩欠发育,而金湖凹陷其他滩坝沉积的地区,生物灰岩则十分常见。

他们加强物源、沉积相研究,提出唐港地区为三角洲沉积的猜想,认为在阜二段下部发育三角洲前缘水下分流河道砂体。同时,他们把勘探评价尺度扩大到整个盆地,认为金湖凹陷阜二段存在东北方向物源。据此部署的唐12井、唐13井,均钻遇水下分流河道砂体,试获高产油流。

精细研究,勘探难点变亮点

过去10年,有道难题一直困扰着江苏油田勘探开发研究院勘探一室副主任王筱,高邮凹陷深凹带永安地区是个潜力区,但堵住油的“钉子”怎么就拔不出来呢?

2012年,油田在戴南组部署了永38、永38-1、永38-2三口井,但勘探效果未达预期。

苏北盆地以薄互层为主,含油砂体薄,一直以来,砂体预测纵向分辨率不够及边界无法精准识别是制约研究的关键问题。

如今,勘探人员强化砂体预测攻关,建立以地震相精细刻画为关键技术的砂泥岩薄互储层预测方法,针对砂体纵横变化快的地质特点,一步步识别储层有利发育区、储层发育带,开展隐蔽圈闭识别。

他们运用五维地震解释方法找到砂体边界及河道的主体分布,通过叠前、叠后反演技术寻找厚砂体位置,揭开了隐蔽油气藏面纱。

为了让砂体边界更加清晰,勘探人员通过OVT域地震资料,分角度提取地震敏感属性,进行地震属性融合,刻画砂体平面展布,找到永安南地区三条水下分支河道砂体。

他们据此部署实施了永102斜井,目前日产油稳定在6.5吨,近一年累计产油1600余吨。

技术攻关,勘探老区变新区

在高邮凹陷北斜坡,中坡带和外坡带早已“红区”遍布,而内坡带还是个“空白区”。苏北盆地陆相砂岩油藏埋深超过3000米,储层渗透性差,自然产能低。

勘探人员从刻画沉积微相、分析砂体展布规律、寻找优势成岩相三个方向出发,精准找到有利储层。他们通过地质物探多专业融合研究,刻画了河道砂体空间展布,展现出一幅360度全息地图,定量刻画优质储层结构形态。

在找到高邮凹陷阜宁组深层优质储层发育位置后,勘探人员进一步刻画构造高带和圈闭形态,落实了13个有利目标。他们参照圈闭、砂体分布情况及成藏配套条件,部署了1口预探井和4口评价井,已完钻的两口井均取得油气发现。

江汉油田:“精耕细作”破困局

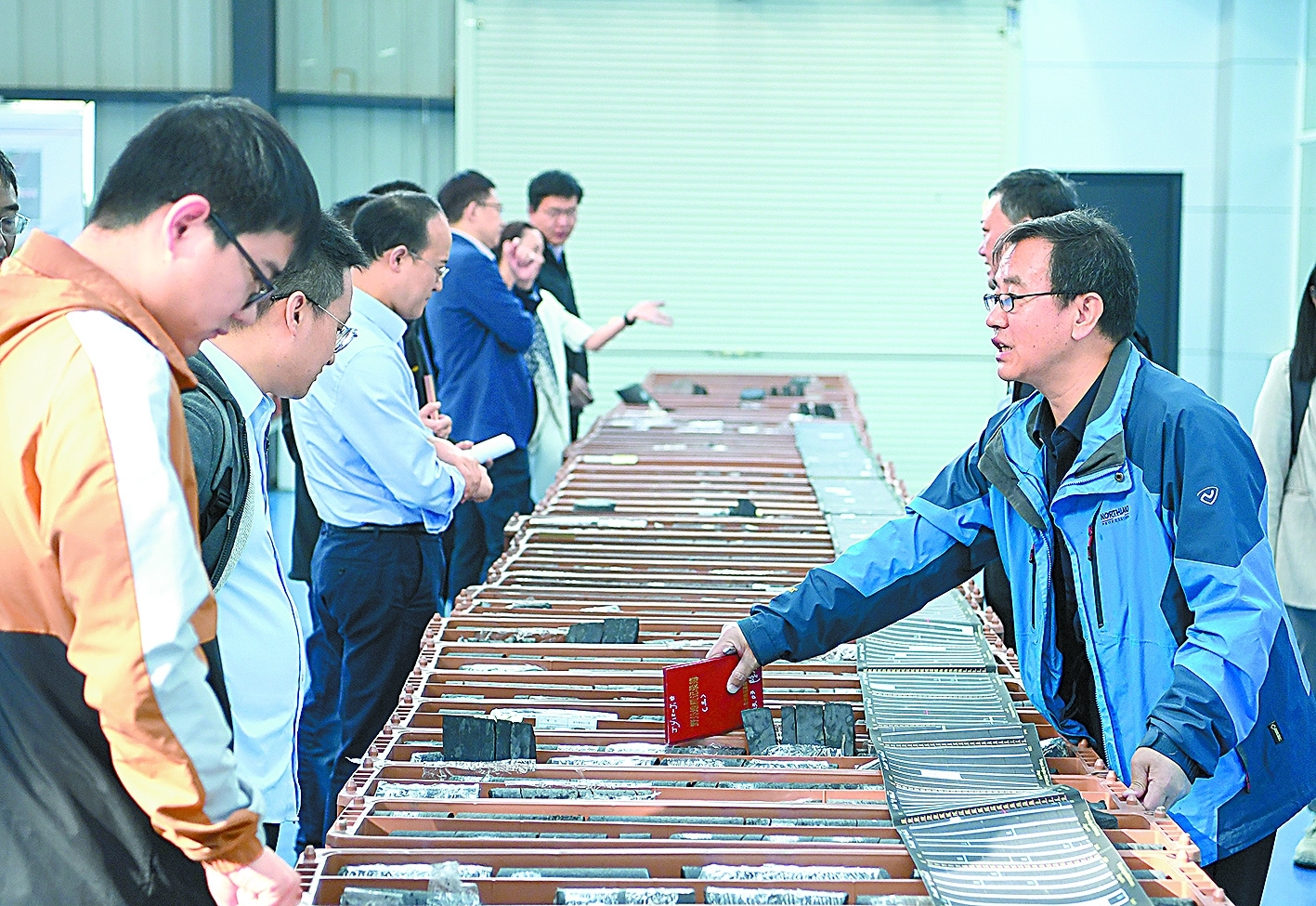

勘探人员正在分析岩芯。 宋国梁 摄

□夏 梅 王 刚 刘 猛

“随着老区块进入勘探后期,勘探对象以隐蔽性油藏为主,储层薄,圈闭识别、精细刻画难。”江汉油田勘探管理部石油勘探室主任张紫光说。

江汉油田坚持“精细勘探”理念,持续深化基础地质研究,强化“常非勘探”结合、老井复试与新井钻探结合,围绕常规砂岩、页岩和碳酸盐岩油藏等领域,深化认识,老区勘探实现困境突围。

常规砂岩抽丝剥茧

在常规砂岩领域,江汉油田把目光投向蚌湖向斜及周缘,找到了一批“小而肥”的油藏,多口井获高产,累计提交三级储量1385万吨。

蚌湖向斜及其周缘砂体类型多、油源充足,但勘探并不容易。“只有找到最优的小层甜点区,精准打井,勘探的效益才能最大化。”张紫光说,“借助高精度三维地震资料,我们形成以‘定小层、定区域、定目标’为核心的盐湖精细勘探技术。”

勘探人员结合地质认识和测井、地震资料,优选15个优质烃源层,针对潜40下、潜43等8个重点层,开展精细储层标定、精细异常体对比追踪、精细小层对比等研究,细化到油组进行烃源及资源评价。

在物探技术上,针对蚌湖向斜盐韵律屏蔽作用砂体反射特征不明显的情况,他们攻关去盐强反射资料处理方法,建立“四定法”储层预测技术,储层预测准确率达85%,钻探成功率达80%。应用此技术,他们首次在蚌湖向斜东斜坡潜343-2层发现目标,严斜12井钻遇油层14.2米,新增控制储量150多万吨。

到无盐区找页岩油

“盐岩在钻进中容易发生岩溶扩径、蠕变缩径、井壁坍塌,试油过程中在井筒、地面管线内极易产生盐垢,发生盐堵现象,腐蚀管壁,影响生产。” 江汉油田勘探开发研究院地球物理所所长张道宏介绍。

江汉油田页岩油资源量达11.62亿吨,一直未高效动用。近年来,勘探人员转变思路,到无盐区找页岩油。

他们结合古地貌和已钻井资料对潜江组和新沟嘴组重新梳理,预测盐岩发育范围并避开这些区域,重点对盐岩不发育区带和层段进行勘探。

勘探方向明确后,他们重新划分相带,评价新沟嘴组页岩油资源潜力,采用单井、连井和平面岩相组合体技术,找寻有利相带,提高预测精度,将新沟嘴组分为上、下段,将新下段分为3个油组,并进一步细化为5个小层。之后,他们逐个分析小层含油性、储集性、可压性、可流动性,优选有利小层。

勘探人员据此优选潘场向斜攻关,前期钻探见到良好页岩油显示。

过渡相带再认识

近日,潜江凹陷潭口地区碳酸盐岩油藏老井复查试油再传喜讯,黄20斜-9井在潜三段3下油组5韵律、6韵律获日产6.8立方米油流。

潜江凹陷碳酸盐岩共实施老井复试28口,目前已完成13口,10口获工业油流,充分展示了碳酸盐岩油藏较大的勘探开发潜力。

碳酸盐岩分布在常规砂岩和页岩之间的过渡相带,以往被认为是干层。2022年以来,勘探人员对碳酸盐岩再次展开攻关,运用岩相组合体划分技术,发现颗粒碳酸盐岩储层储集空间发育、孔径大、物性与砂岩接近。结合二次测井解释、储集特征等方面研究,他们认为湖相碳酸盐岩储层是有效储层。

新认识带来新突破,在首口探索碳酸盐岩储层的黄20斜-4井成功后,潭71斜-7-7井、潭71斜-7-5C井等一批复查老井传来高产喜讯。