来源:《中国石化》杂志2024年第5期 时间:2024-05-14 08:00

乞孟迪

中国石化经济技术研究院市场营销研究所所长助理

面对即将到来的绿色交通能源体系变革,中国石化作为国内最大的交通能源供应商,积极推进能源转型发展,致力于构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系和产供储销体系,努力实现交通能源洁净多元、安全供给。

面对即将到来的绿色交通能源体系变革,中国石化作为国内最大的交通能源供应商,顺应时代发展潮流,全面践行绿色洁净发展战略,积极推进能源转型发展,致力于构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系和产供储销体系,努力实现交通能源洁净多元、安全供给。

新能源汽车发展对我国交通能源体系的影响

1.新能源汽车在汽车工业发展中地位不断增强

过去十多年间,中国的新能源汽车产业实现了从政策驱动到市场驱动的跨越式转变,现已形成全球最大的新能源汽车市场规模,产业发展与技术创新良性互动,动力电池在能量密度、充电速度、循环寿命等方面不断取得技术突破。当前到2030年,将是我国汽车工业发展过渡期,该时期将出现三个标志性节点:一是燃油车保有量达峰;二是电动汽车实现与燃油车平价;三是新能源汽车渗透率超过50%,成为新增市场的主力车型,2030年之后电动交通时代将正式开启。其中乘用车走电动化路线基本达成共识。商用车发展路线分歧较大,考虑到商用车具有运输距离远、载重量大、补能时间短及经济性要求高的特点,未来商用车将走电动+氢能路线。尤其长途物流车,未来近一半或将是燃料电池车。

2.以石油为主的车用能源格局正在发生改变

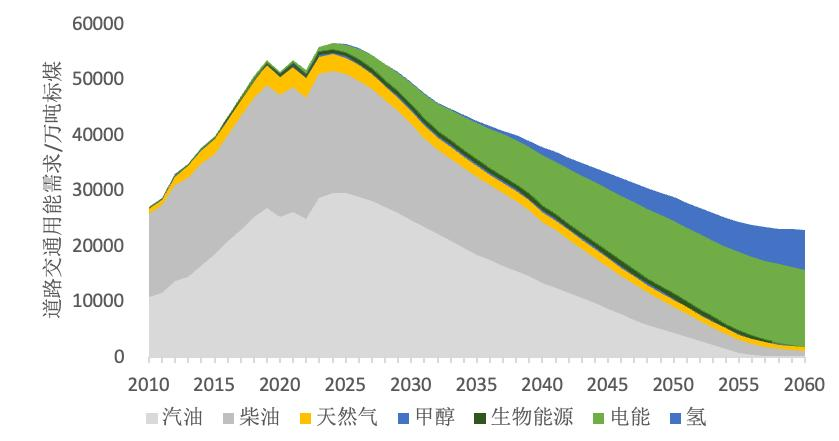

目前油品在车用能源消费中占主导地位,其次是天然气,电力占比逐渐提高。近年来,受疫情、技术创新与天然气重卡替代等综合影响,车用汽柴油需求增长放缓。根据行驶里程法估算,2023年,我国车用汽油消费1.9亿吨,车用柴油消费约1.5亿吨,两者合计占总车用能源消费量的91%。目前,新能源汽车尚未对车用汽柴油消费产生颠覆性影响,但也是制约其消费增长的主要因素。2023年,新能源汽车电力消费约800亿kWh(千瓦时)(含私家车充电),相当于对汽柴油替代量约1860万吨,仅约占车用能源消费量的5%。天然气消费1960万吨,相当于替代汽柴油1630万吨, 约占车用能源消费量的4%。车用氢能规模相对较小,不到1万吨。据中国石化集团经济技术研究院预测,道路交通能源将在2025年达到5.7亿吨标煤峰值。之后随着燃油车燃油经济性提高,车辆电动化带来运输能效提升(电动汽车能效是燃油车的2~3倍),以及道路运输需求达峰、运输结构倾向于轨道交通等多因素共同作用下,交通用能快速下降,2060年降至约2亿吨标煤(见图1),用能结构主要是电氢,以及少量油气。

图1 中国道路交通能源需求变化

3.以充换电为代表的新型道路交通基础设施规模快速增加

随着新能源汽车快速发展,与之配套的基础设施也取得了长足进步,基本形成了与新能源汽车协同发展格局。截至2023年底,充电基础设施859.6万台,同比增长65%,车桩比由2020年的2.9:1降至2.4:1,全国95%的高速公路服务区配建了充电设施。预测2030年我国新能源汽车保有量接近1亿辆,2060年增加至3.7亿辆。按照以上预测规模,2030年,即使考虑到私桩共享,车桩比略提高至2.8:1,那么充电桩规模也将达3500万台;换电站规模1万座。2060年,假设充电桩分布和使用更加科学合理,车桩比适度提高至4:1,那么充电桩规模达8600万台;换电站规模7万座。当前我国充换电网络建设仍处于起步阶段,未来增长空间很大。

考虑到氢能产业链产业成熟度落后于电动汽车,加氢站建设爆发期晚于充换电站,预计2030年前基本依靠政策实现规模增长,单站负荷率相对偏低,盈利能力较差,加氢站规模或将达到1500座。之后,随着加氢站成本的下降,在全产业链市场化驱动下加氢站规模快速增加,2060年或将接近2万座。

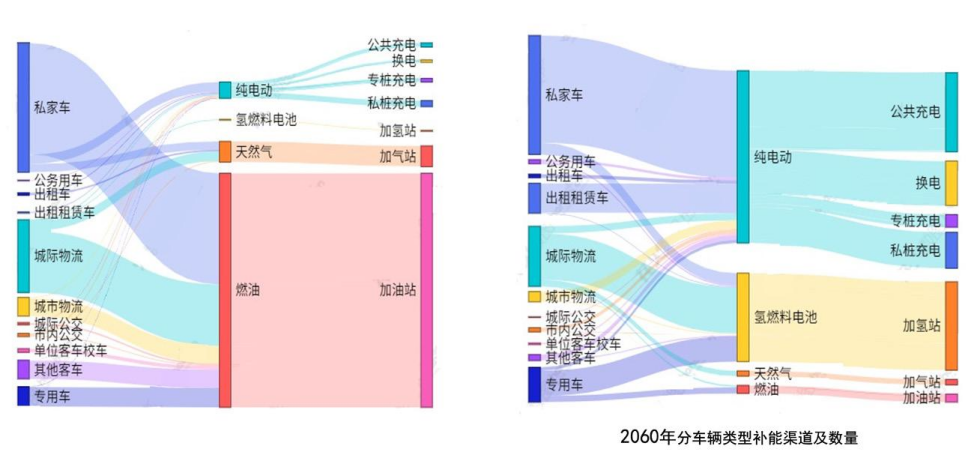

从不同类型道路交通基础设施格局来看,2030年前油气站规模基本仍在90%以上,占主体地位,2030年后新型交通基础设施将快速取代传统基础设施,2040年预计油气站规模快速萎缩3~4成,2060年仅剩少量物流车和专用车仍使用油气作为燃料(见图2)。

中国石化积极探索加快向综合能源服务商转型

1.加快构建绿色智能交通能源补给体系

中国石化依托全国3万多座加油站的销售网络优势,不断满足未来清洁智能出行需求。在充换电业务布局方面,结合分布式光伏发电,实现“光充”和“光换”一体,致力于成为具有行业特色的清洁能源电力供应商。2022年7月首座重卡换电站落户四川宜宾,同年8月首座社区超充站落户福建龙岩,同期与宁德时代合建的首座光伏充检站落户福建;2023年11月,中国石化首座超级充换电综合能源站——安徽石油合肥大众站正式投营,该站实现加油、充电、换电、光伏、储能等功能为一体,配备充电终端142个,合作换电站1座,22万千瓦时/年的光伏发电装置,以及645千瓦时储能设备,实现年减排二氧化碳219吨。在广东、广西、江西、四川等地,打造跨省、城际充电干线,有效满足电动汽车客户春节返乡、外出游玩等长途出行充电需求。同时,中国石化积极与蔚来、奥动、宁德时代等公司合作布局换电业务。截至2023年末,累计建成充换电站6504座(其中换电站163座)、充电终端5.1万个,实现全国370个主要城市的全覆盖。

2.加强氢能产业链一体化投资布局

发展氢能是实现全球能源结构向清洁化、低碳化转型的关键路径之一。中国石化在氢能领域拥有丰富的产业经验和竞争优势,每年生产利用氢气约430万吨,占全国总量的12%。中国石化正努力构建规模最大、科技领先、管理一流的中国第一氢能公司。

图2 2030年(左)和2060年(右)分车辆类型补能渠道及数量示意图

在氢能供给方面,结合“3+2”氢燃料电池示范城市群加氢站用氢需求,打造燃料电池用氢供氢中心。我国首个万吨级光伏绿氢示范项目于2023年6月在新疆库车投产。同时正在研究布局鄂尔多斯、乌兰察布、包头、漳州、洋浦等一批绿氢重大项目,通过与传统炼化耦合,为交通出行提供绿氢资源。在氢气提纯方面,已累计建成11家氢燃料电池供氢中心,总能力达到2.9万标准立方米/小时。2023年,生产车用高纯氢2112吨,比上年增长25%。在加氢站建设方面,按照“国家有布局、市场有需求、发展有效益、战略有协同”的发展原则,累计发展加氢站128座,国内加氢站网络占有率约30%,加氢站数量居全球单一企业首位。初步打通成渝万、京津唐、沪嘉甬和济青4条氢能走廊。2023年加氢量3472吨,供给量占全国40%左右。

3.坚持科技创新引领绿色发展战略

中国石化落实国家高水平科技自立自强要求,聚焦新能源汽车产业链薄弱环节,加快氢能、汽车轻量化及电池材料等关键核心技术攻关。成立氢能重点实验室,启动氢能重大科技项目,采取产学研用协同的“大兵团”作战方式,加快推动氢的生产、储运、加注全产业链核心技术的突破,其中已经在电解水制氢技术、燃料电池催化剂、气体扩散层等核心零部件材料方面都取得了重大进展。建成投运国内首座甲醇、氨制氢加氢一体站,为氢能网络布局探索了可行路径。在汽车材料方面,组建汽车轻量化非金属材料联合中心,自主研发的48K大丝束碳纤维、新型汽车轻量化合成树脂、电动汽车轮胎用特种合成橡胶成功实现产业化。在电池材料方面,协同推进动力电池正负极、隔膜和电解液等材料研发。其中,锂电池隔膜用特高分子量聚乙烯专用料已经实现工业生产,2023年产量达3.05万吨。在车用润滑油方面,成功突破低黏化润滑技术难点,创新研发了新能源汽车用油液技术和产品,并联合车企创建新能源汽车润滑油液标准体系及评价体系。