来源:中国石化报 时间:2025-05-16 07:36

鲁荟宇 张伟斌 李树鹏

立夏后的南京,雨幕如织。

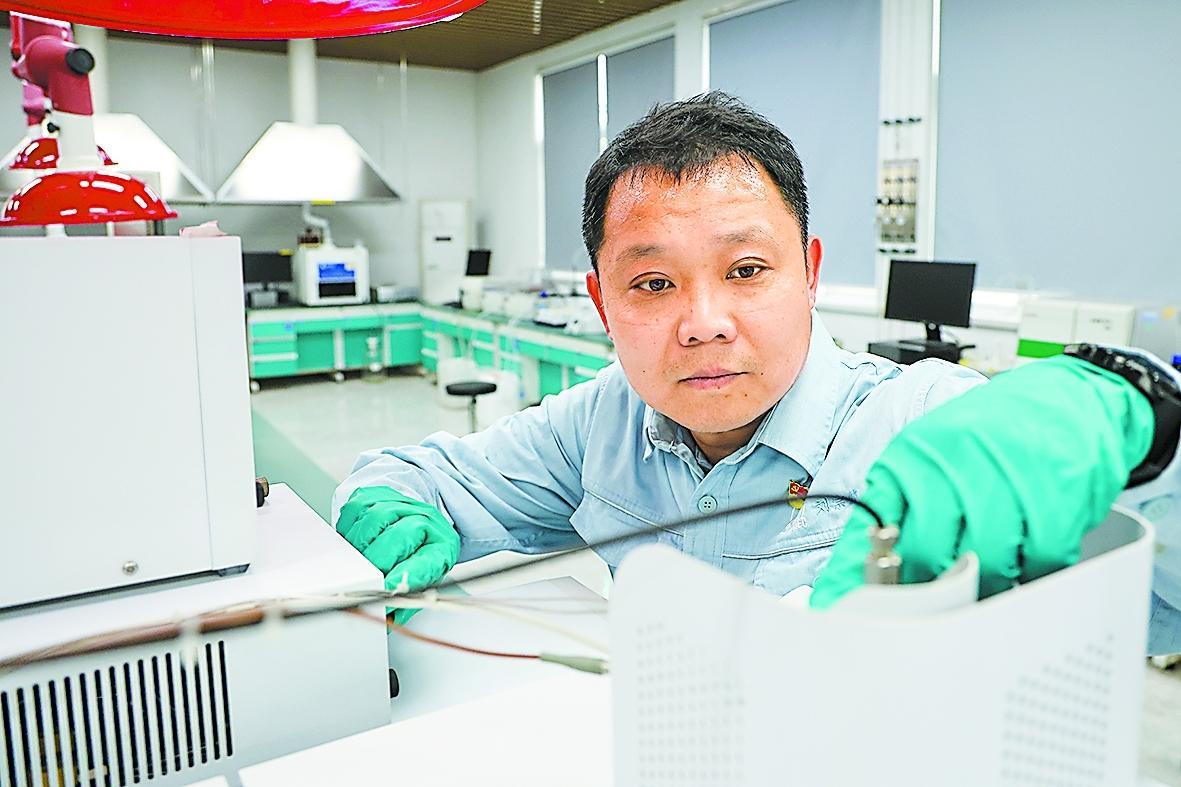

扬子石化研究院二楼的实验室里,十余台检验仪器正高速运行,带动空气都在微微震动,刘宗健紧盯着面前的气相色谱仪,时刻关注着曲线变化。

“当前无论是石化行业还是公司发展都进入了关键转型期,越是这种时候,我们科研工作者肩上就越要扛起更重的担子。”困难再多不畏惧,挑战再大不退缩,这是刘宗健一直以来的工作状态。

自2008年博士毕业入职扬子石化以来,刘宗健一直关注吸附分离技术在石油化工行业的发展和应用。当时,UiO-66是一种先进的反择形吸附材料,可以大幅提升石油产品纯度,但合成路线复杂,制备成本高昂,国内外尚未实现工业化应用。

“UiO-66挂在天上,像一颗特别明亮的星星,难以摘取,让人望而生畏。”同领域的科研人员这样描述,可刘宗健不肯妥协:“只要公司发展需要,再难也得上。”

2012年,刘宗健带队正式开展UiO-66课题研究,架起“梯子”向“星空”进发:理论研究,研制样品,试用失败;改进配方,调整架构,性能不足;工艺优化,设计孔道,有所好转……

攀登的道路漫长而曲折,为了确认产品收率、使用寿命等实际使用需求,刘宗健一次次深入现场和车间岗位人员沟通、从装置取样,不到两个月肤色就晒黑了好几度;为了摸索材料合成的成型温度,他常抱着厚厚的资料,守在几百摄氏度炉温的马弗炉旁,一坐就是几个小时。这样的试验,大半年时间里做了近百次。

终于,2017年,扬子石化首次实现了公斤级UiO-66的合成,吸附提纯的单体烃类产品纯度最高可达99.9%,相关研究成果在国际权威学术期刊发表。但是,刘宗健仍不满足,又马不停蹄尝试缩短合成时间。

2022年,刘宗健在一次实验中误将少量水溶性溶剂滴加至反应液中,反应液中立即出现了白色沉淀。“这让我大为好奇,通常需要十几个小时才会生成沉淀的反应,怎么会如此之快?”正是这样一次偶然的“错误”,让他发现了快速合成UiO-66的方法,让连续低成本合成大批量UiO-66成为可能,也为我国石油化工吸附分离技术的升级和分子炼油技术的工业化抢占了先机。

“这是我科研生涯中的一道高光。”回首漫漫攻关路,刘宗健眼中闪烁着兴奋,“但等待攻克的难题还有更多。”去年,研究院承担的200项生产任务中,刘宗健带领团队完成了近180项。