来源:中国石化报 时间:2025-07-07 08:30

西南油气:“三精”密钥破译储层密码

□本报记者 薛 婧 通讯员 邓正仙

想象一下,通过一枚“密钥”,与地球灵犀相通,展开被时光揉皱的蓝色星球,倾听亿万年间海陆变迁的低诉,洞见地下几千米的暗河星图。这样,油气勘探开发人员就可以精准捕捉到难以捉摸的页岩气藏,识别含气储层、确定深度厚度、洞察裂缝系统、预测应力场方向……近日,西南油气向自然资源部提交永川页岩气田探明储量,川南复杂构造区即将诞生又一深层页岩气大气田。这离不开科研人员手中的“密钥”—储层预测技术。

四川盆地川南复杂构造区,是页岩气增储上产的主要阵地。虽然勘探开发前景广阔,但前期(2012~2021年)评价效果却未达预期,探明率仅3.8%,始终未获商业突破,气井达不到效益开发界限,呈现“有资源无储量、有气藏无气田、有产量无效益”的被动局面。

“把复杂问题拆解,精进认识、精细分区、精准刻画,形成针对性的储层预测技术。”西南油气勘探开发研究院副院长董晓霞道出了攻关方向。

精进认识 破解“复杂”谜题

川南复杂构造区处于四川盆地东南缘与云贵高原的过渡带:地表,山高沟深、出露地层高陡、断缝溶洞发育,给地震资料品质、平台部署选址、建设成本控制等带来极大挑战;地下,发育多种构造样式、多套断裂系统,地层倾角5度~30度,埋深1500~4600米,导致页岩气保存条件、含气性、压力系统、气藏类型等出现很大差异。

2021年以来,科研团队通过地质物探一体化联合攻关研究,把大区拆小,对小分区、小单元的地质工程条件、技术、对策进行归类分析,深化赋存-富集规律认识。

地质建模先行,系统梳理了构造期次和特征,揭示页岩气差异富集规律,厘清优质“甜点”分布规律,为后续工作指明方向。物探技术突破,创新研发了复杂地区真地表速度建模及各向异性深度偏移成像技术,使目的层波阻特征更加清晰、构造形态更加合理、断点断面更加明确,成功实现盆缘双复杂构造区高精度成像。多维构造解释技术融合三维浮雕构造显示成图技术,可精准识别10米级断裂,并将平面构造图变得立体直观,使平台井深度误差小于千分之一。通过地质物探结合、叠前叠后融合、地震测井联合等一体化技术手段高精度预测“甜点”参数,预测误差小于3.8%。

精细分区 锁定最优“甜点”

“通过多元、多维、多尺度精细建模,地下看不见摸不着的复杂构造、储层与工程条件变得可视。”董晓霞说。随着地质工程认识不断精进,页岩气藏“原形毕露”,各个分区差异“一目了然”,科研团队开始刻画效益开发“题眼”—优质“甜点”区。

科研团队综合考虑构造条件、地质参数、工程改造等因素,按照“沉积控源、演化控藏、赋存控富”的思路,优选12个关键参数,创新建立了川南复杂构造区龙马溪组页岩气富集选区评价参数指标,落实了5个Ⅰ+Ⅱ级有利区,总资源量超6000亿立方米。其中,Ⅰ级有利区地压系数均大于1.3,开发潜力巨大。

在这套指标体系的指导下,科研团队开展了多轮次评价,不断调整优化分区方案。丁山区块从最初4个分区细分为8个分区,永川区块从3个分区细分为7个分区。科研人员精准锁定永川和丁山4个Ⅰ类“甜点”分布区,并针对不同“甜点”区的地质特征,创新形成了4种针对性储层改造思路,实现“地质一体化分区、开发差异化部署、工程精准化施策”的技术突破。

精准刻画 绘制裂缝“地图”

页岩气作为一种典型的“人造气藏”,必须通过有效的储层改造才能实现商业开采。

裂缝是把“双刃剑”。一方面,裂缝发育程度直接影响页岩气产能和储能,裂缝密度越高,通常意味着更高的产量潜力。另一方面,裂缝过于发育反而会导致天然气散失,使气藏难以形成或保存。此外,大型开启裂缝,不仅会增加钻井压裂的施工难度,还可能诱发井漏、井壁失稳等工程风险。因此,精准刻画裂缝的发育特征,是优化钻井设计、制定压裂方案的核心前提。

为攻克这一难题,科研团队通过地质-物探-工程多学科协同,创新研发了页岩气多类型多尺度裂缝预测技术和多元多维地应力定量预测技术。针对大、中、小不同尺度的裂缝预测需求,整合叠前叠后地震数据,配套6种裂缝预测方法,结合断缝融合及三维可视化技术,最终实现了对地下天然裂缝形态特征、分布范围和延伸方向的精细刻画。这一技术突破,将地下裂缝网络绘制成一张“高清地图”,精准导航井位部署和压裂施工。

现场应用进一步验证了储层预测模型的可靠性,钻遇断缝吻合度达95%,压裂微地震监测与施工曲线分析吻合率达78%,单井最高无阻流量63.5万立方米/日,最高经济可采储量0.85亿立方米,较前期井提高37.5%,实现永页54-1井、丁页2-1井等9口重点井商业突破,支撑了两个千亿立方米大气田探明储量提交,支撑了永川南区5亿立方米/年产能建设、丁山地区两个5亿立方米/年产能建设、渝黔复杂构造带綦江页岩气勘探开发国家示范区申报。

专家点评

西南油气勘探开发研究院副院长 董晓霞:川南复杂构造区页岩气藏集多项复杂地质工程条件于一体,页岩气富集规律和保存条件差异较大,地震成像难度大,缝网体积改造难度大,高质量勘探及效益开发道阻且艰。

西南油气针对构造复杂、断缝发育、应力场扰动大、精细评价与“甜点”优选难度大、产能低等挑战,以“布好井、打好井、管好井”为目标,形成了以地质“甜点”评价与预测技术、复杂构造区井网优化设计技术、“四位一体”钻井跟踪保障技术和全生命周期生产精细管控技术为核心的勘探开发关键技术体系,最终揭开隐藏“宝藏”的神秘面纱。

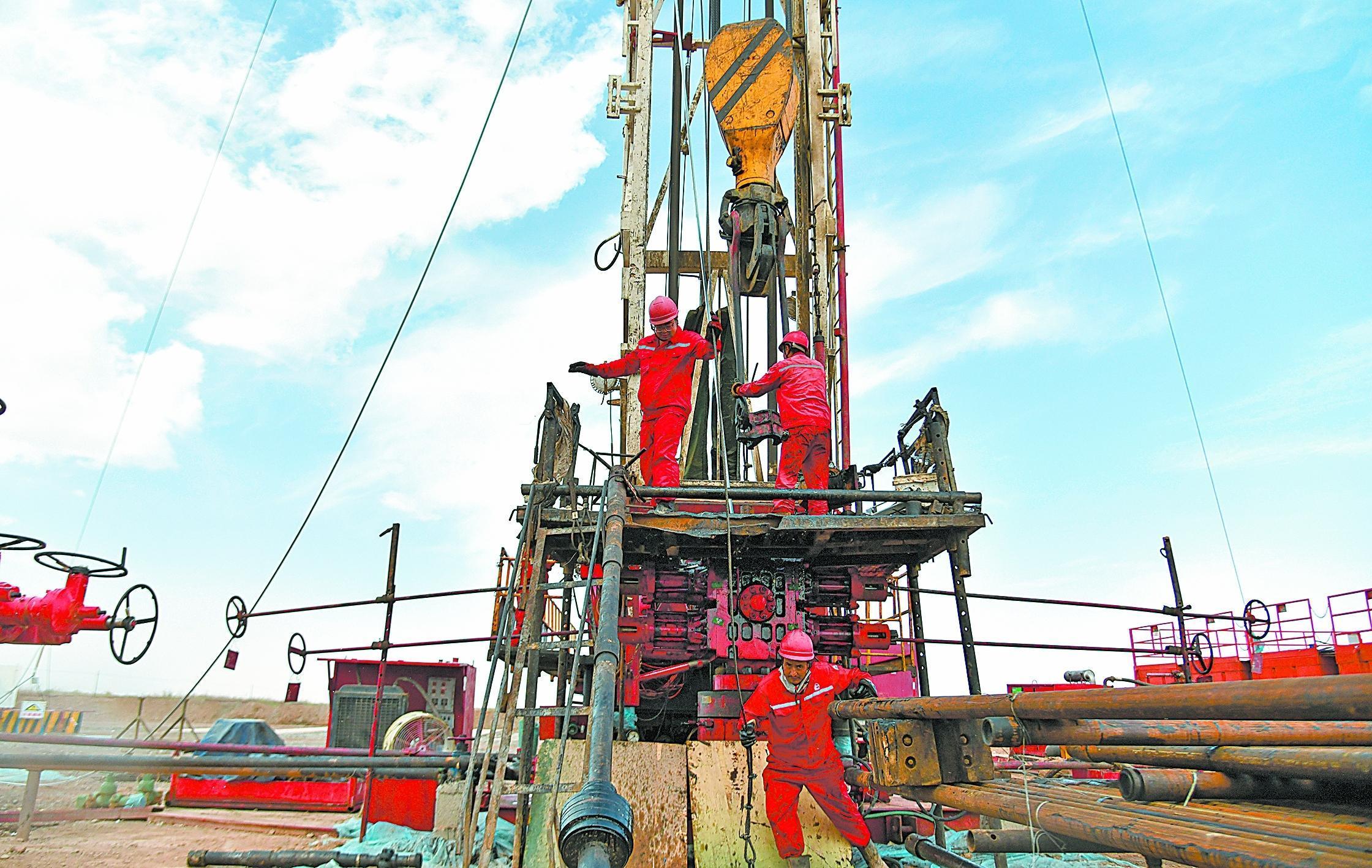

西北油田:集智创新为探秘深层油气添“慧眼”

□本报记者 王福全 通讯员 王 震

7月,塔河油田骄阳似火,西北油田碳酸盐岩油藏小缝洞群开发生产如火如荼。

西北油田勘探开发研究院副院长蒋林说:“塔河残丘小缝洞储层预测方面获得的多项技术突破,为老区小缝洞群油藏精准开发提供了保障。”储层预测是油气勘探开发过程中的重要环节,对圈定油藏范围和探明资源、优化开发方案、提高采收率等工作有重要影响。

深地储层预测难度堪比大海捞针

应用地震信息、综合地质、钻井、测井等各项资料,对地下的构造样式、岩性、物性分布及油气储集空间进行追踪和预测,是储层预测研究的主要目标和方向。

“塔里木盆地地表类型多样,勘探开发的层系多、圈闭类型各不相同,油气成藏地质条件复杂。在这样苛刻的条件下,精准预测地下几千米甚至近万米处的油气储藏空间,堪比大海捞针。”西北油田油气藏地质高级专家邓光校说。

以塔河油田为例,奥陶系碳酸盐岩油藏以岩溶与断裂共同作用形成的缝洞型储层圈闭为主,埋深在地下5300~7000米。缝洞体经过多期溶蚀、改造,规模、形态和内部充填物差异大,非均质性强。

缝洞型油藏储层预测主要面临五大难题:分辨率大于实际钻遇缝洞尺度,中小尺度缝洞体预测难度大;缝洞地震波场复杂,地震异常与地质体对应关系不明确,转化难度大;缝洞体埋藏深、尺度小、空间准确定位及中靶难度大;断裂、裂缝复杂多样,缝-洞连通关系描述难度大;缝洞体经过多期改造,储层空间类型有效体积准确量化难度大等。

能否破解这些难题,关系能否准确找到优质储层、高效规模开发深地油气资源。

持续攻关打造储层预测“慧眼”

5月中旬,西北油田科研生产园区的机房里一片忙碌,科研人员正在应用油田创新形成的超深层走滑断裂带五维特征波成像与空间“甜点”定位技术,加快精细解释顺北51井和于奇9井三维地震资料。

“该技术获得了中国生产力促进中心协会颁发的‘中国好技术’奖项,有效推动我们在低序级次断裂预测和叠前充填性预测等方面取得新进展,实现了塔河次级断裂精细解析能力再上新台阶。”西北油田勘探开发研究院塔河开发研究所基础研究室主任马海陇介绍。

西北油田储层预测研究实现了从回答“有没有储层”“有多大规模储层”到“储层间的结构和关系是什么”多次转变。“十三五”前,科研人员在塔河碳酸盐岩领域已创新形成了多项储层预测技术,有力保障了塔河油田精细勘探开发。

随着塔河油田发展深入推进,“刻得更准、描得更细”新需求让这项工作面临新挑战。

科研人员坚持问题导向、目标导向,通过集成创新推动各专业领域技术迭代升级,为进一步拓展深地资源提供强力支撑。

他们在缝洞系统描述技术迭代升级方面,花费3年时间开展三维目标处理技术提升工作,进一步优化储层预测资料基础;开展基于机器学习辅助的叠前参数反演技术提升,实现了结合岩溶地质认识开展综合储层描述研究。新技术在于奇5井区应用后,区域充填预测吻合率提高20个百分点,放空漏失率提高53个百分点,自然完井率提高39.8个百分点。

“十四五”以来,科研人员在缝洞系统描述、裂缝分级刻画、超大工区静态储层及储量模型库构建、大斜度井地质工程一体化轨迹调整等方面均取得新成果,解决了深层油气勘探开发中的多项难题。

集智创新为油气发展注入新动能

好技术孕育新发现。

2023年,施工人员在于奇5-8井针对大规模缝洞体进行钻探,进入目的层312米后,油气显示无异常。区块储层预测项目组仔细研究后,运用垂直地震剖面相关资料对缝洞位置进行二次校正,再采用声波远探测成像技术进行验证,测算出储集体位置距离井眼18米左右。据此采用规模酸压完井作业后,获得油气突破。近两年,该井生产原油2万吨,目前日产量保持稳定。

“我们集合油田内外科研力量,快速解决现场难题,同时总结完善复杂区缝洞空间定位等技术,实现了钻井靶点轨迹再优化。‘十四五’期间,塔河油田缝洞型油藏直接钻遇率由63.1%提高到68.6%,节约储层改造费用超5000万元,为老区效益开发提质增效注入新动能。”蒋林说。

西北油田针对储层预测现场问题日趋复杂、资料受限和技术瓶颈愈加突出等困难,组建油藏地球物理专业学科工作室。西北油田高级专家牵头,带领10余名多专业的科研骨干共同攻关研究以多尺度资料联合高精度成像、储层高分辨率反演、缝洞结构刻画和油藏精细建模等为核心的关键技术,取得多项重要突破,有力支撑了油田高质量勘探和规模效益开发。

西北油田还持续深化“大兵团”作战模式,与中国石化石油勘探开发研究院、石油物探技术研究院,以及有关高校研究机构签订战略合作协议,在储层预测资料处理、高算力反演方法应用、前沿技术评估应用等方面开展联合研究,在强化基础理论研究、推动新技术落地、快速解决现场问题等方面不断获得新成果。

专家点评

西北油田油气藏地质高级专家 邓光校:当前,塔河油田缝洞型油藏储层预测面临着“向次、向小、向深”难题。解决好缝洞位置(精准定位、精准刻画、精准表征)、缝洞关系(改造破坏、关联关系、连通关系)和储量规模(分类分级、动静校正、差异计算)的技术难题,是持续实现深地油气资源高效规模开发的关键。

科研团队将进一步聚智、引智和融智,持续探索突破“地震分辨率极限”的方法路径,迭代升级缝洞刻画与描述技术,努力实现缝洞“刻得更准、描得更细、打得更好、效益更高”再上新台阶,服务老区稳产上产。

江汉油田:精准导航直通富集区“黄金坐标”

□本报记者 夏 梅 通讯员 曹梦茜 孙淑丽

近日,江汉油田红星、复兴井场捷报频传,兴页L190-6-1HF井测试获日产气2.61万立方米、油134.4立方米,红页9HF井测试获日产气25.72万立方米。这离不开科研人员前期对储层有利区的精细研究。

面对复杂隐蔽性油气藏勘探难题,江汉油田勘探开发研究院以“技术迭代+学科融合”双轮驱动,构建起多尺度、全要素的储层预测技术体系,支撑油气勘探从“宏观圈闭识别”向“微观储集空间解析”跃迁,实现隐蔽目标精准定位、薄层“甜点”定量评价,有力推动各类油气藏高质量勘探。

从“雾里看花”到透视地层

6月4日,江汉油田勘探开发研究院地球物理所科研人员正运用OVT域地震解释技术对低序级断层和薄储层实施精细刻画和表征。

“OVT域可以从多角度对地震资料进行解释,信息更多、更全面。”地球物理所复兴室主任陈爱琼表示,“OVT域就像多角度探照灯,可多方位立体呈现地下油气储集空间形态。”

在江汉油田近60年的勘探开发历程中,储层预测技术经历了从“看轮廓”到“解肌理”的跨越式发展。20世纪90年代,油田主要依赖“亮点技术”——通过地震剖面上的振幅异常来识别油气。“当时我们只能看到地震剖面上的强反射,无法确定是油是气还是水,更不清楚储层的具体形态。”江汉油田勘探开发研究院专家李铭华说。

当勘探目标转为隐蔽性油藏,储层预测技术遭遇“视界盲区”。科研人员在高品质地震资料的基础上,开展多属性分析,找到优质储层响应规律,明确优质储层展布;运用叠前反演技术,建立与油气有关的敏感参数;建立OVT域五维地震解释技术,提高解释精准度。

考虑到复杂地质条件下勘探精度的需求,他们成立OVT域地震解释技术攻关团队,开展五维地震解释技术系统性攻关,攻克了石油老区隐蔽性油藏、油气新区致密砂岩气藏和页岩油气藏面临的构造圈闭刻画、薄储层预测、窄小河道识别、中小尺度裂缝预测四大难题,建立了OVT域五维地震解释技术系列。该技术已成功应用于八面河、托市、复兴区块的圈闭识别和井位部署中,有力支撑石油老区和油气新区的勘探评价工作。

“双甜点”靶向技术破解勘探困局

复兴区块陆相页岩油气层页岩单层厚度薄且夹层多,想要高效找油气,必须找到地质“甜点”和工程“甜点”的交叉区域。

“我们综合页岩厚度、TOC(总有机碳)、孔隙度等地质参数,并结合压力、应力、脆性矿物含量等工程参数,建立了地质工程‘双甜点’评价体系,精细评价出北部高脆区、中部高压区、南部高缝区、西部常压区4个‘甜点’区。”陈爱琼介绍。“甜点”区不同的地质工程参数展布特征为钻井压裂工程工艺的优化提供了强有力的支撑。在中部高压区部署的评价井兴页L1005HF井测试日产油129.6立方米、天然气6.69万立方米,刷新了复兴区块页岩气单井产量纪录;兴页L257-4-1HF井钻完井周期29.85天,首次将复兴区块钻完井周期缩短至30天内。

在红星区块,页岩储层厚度通常不足30米。“储层薄,岩相复杂,横向变化快,预测难度大。”陈爱琼说,科研人员通过薄储层预测攻关,将预测精度提升为6~8米,能够清晰识别传统技术难以发现的薄储层,找到地质工程“双甜点”区。目前,落实红星地区吴二段、茅四段页岩“甜点”有利区,有力支撑千亿立方米探明储量提交。

跨界协同催生勘探新范式

“团队有地质、测井、地震等多个专业,大家一起努力让每口井都精准打在‘油窝子’里。”科研人员罗书行说,“在江汉老区碳酸盐岩油藏勘探过程中,多专业一体化团队发挥了很大作用。”

在潜3碳酸盐岩油藏取得勘探突破后,科研人员将目光聚焦到潜4下油藏。地质人员认为潜4下油藏与潜3油藏古环境相似,厚度是潜3油藏的4~5倍,资源潜力更大。地震专业人员对高品质地震资料进行攻关,通过多属性和叠前反演精准找到圈闭,从而部署钟99井,实现定点打井。测井专业人员针对湖相碳酸盐岩岩相复杂非均质性强、低渗透储层流体可动性参数响应弱的难点,形成“岩相-孔隙结构-可动孔隙”三位一体的测井评价体系,为湖相碳酸盐岩“甜点”层优选及单井高产奠定了基础。

最终,钟99井首次发现潜4下泥晶碳酸盐岩发育蜂窝状孔隙-裂缝储集空间,改写了“泥晶碳酸盐岩不是优质储层”的认识,开辟了碳酸盐岩勘探新领域,同时形成了实验-测井-地震联合复杂岩性识别和储层表征技术,落实了7个有利勘探目标。

2024年以来,天然气预测团队聚焦红星、复兴、宜恩三大领域多套页岩层系的“甜点”评价工作,与中国地质大学(武汉)、勘探分公司等单位联合,持续开展页岩油气地球物理关键技术攻关,提出逐级约束高分辨率反演方法,创建复杂页岩岩相三维预测、多压力系统一体化预测等多项核心技术,集成建立薄层页岩“甜点”预测技术系列。

专家点评

江汉油田勘探开发研究院地球物理所所长 秦 军:储层预测技术是油气勘探从 “宏观圈闭识别”向“微观储集空间解析”跃迁的核心,直接影响隐蔽目标定位与“甜点”评价精度。目前,江汉油田已形成多尺度技术体系:利用OVT域五维地震解释技术,像多角度探照灯般立体刻画低序级断层与薄储层;基于建立油气敏感参数叠前弹性参数反演,结合多属性分析明确储层展布;多项技术融合,构建地质工程“双甜点”地震预测及评价体系,薄储层预测精度提升为6~8米级,为油气高效勘探提供支撑。