来源:中国石化报 时间:2025-07-16 08:12

编者按

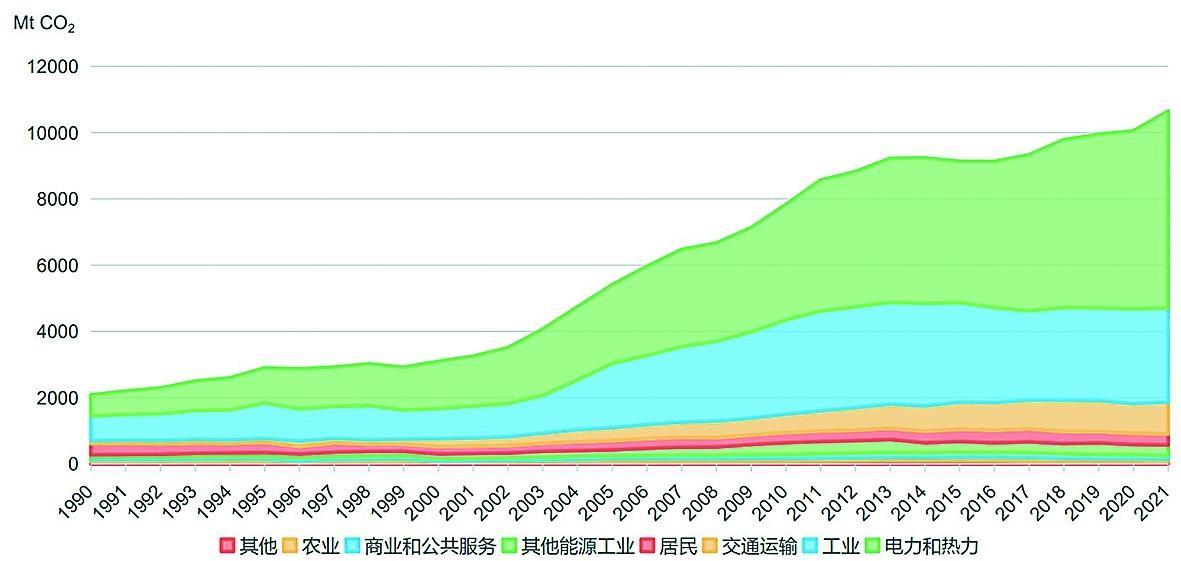

交通运输是主要的能源消费和碳排放来源之一,是我国仅次于电力和工业的碳排放源。因此,可持续低碳燃料对于未来能源结构的补充和实现净零排放具有重要意义。在近日由中国石油和化学工业联合会联合中国化工学会召开的2025(第十三届)亚洲炼油和化工科技大会上,可持续低碳燃料成为热议的话题。本版整理刊发部分与会嘉宾观点,敬请关注。

□本报记者 程 强

交通运输是全球主要的能源消费和碳排放来源之一。中国国际可持续交通创新和知识中心主任郭杰介绍,2024年全球交通运输二氧化碳排放约90亿吨,占总排放的24%左右。近年来全球交通运输行业碳排放持续反弹,实现净零排放存在挑战。2024年我国碳排放126亿吨,其中交通运输10亿吨左右(不包含小客车碳排放),仅次于电力和工业。我国交通运输碳排放将于2030年前后达到略高于10亿吨的峰值,然后逐步下降,到2060年下降为大约1亿吨。交通运输最需要转型的领域就是重卡、航空和航运。

氢燃料电池汽车产销量下滑,氢能发展遭遇挑战

传统柴油重卡正在被LNG(液化天然气)重卡、电动重卡、氢燃料电池重卡等替代。

郭杰认为,电动重卡有很多解决方案,如园区港区点对点短途使用电动重卡、自动驾驶技术,500公里以下点对点的定向运输都可以考虑充电重卡,而500公里以上门到门的运输可以考虑换电重卡。

氢燃料电池重卡的发展却遭遇挫折:今年1~4月,纯电和增程动力车辆产销量同比大幅增长,而氢燃料电池车辆产量同比下降22.4%、销量同比下降10.9%。在新能源重卡市场中,非换电重卡占比近2/3,换电重卡占比近1/3,氢燃料电池重卡占比仅2%。

液化空气(中国)投资有限公司氢能业务负责人庄洪波说,按等热值比较,氢气价格在30~35元/公斤时,基本可以对标汽柴油,因此从经济性来看,氢能一定是在交通领域得到率先发展。

但氢能发展在中国遇到了非常多的挑战:一是用氢成本仍然偏高。消费端规模偏小,规模效应无法体现。二是储运效率需要提升。主流运输方式是20兆帕气态长管拖车运输,一般重卡载荷49吨,拉的氢气只有两三百公斤,“实际上是在拉钢铁,运输效率非常低下”。而氢干线管道建设尚未铺开,液氢技术也在早期导入阶段。三是基础设施仍需完善。现在氢气生产和使用空间错配。加氢站数量不足,覆盖面偏窄,且单站加注能力偏小,大部分站是1吨站,基本只能覆盖30辆车,经济性差,重卡物流支撑能力非常低。四是应用推广需要政策支持。氢气参考危化品管理,生产运输和应用困难。建议对打造应用场景,如封闭场景、供应链脱碳等,给予政策倾斜。需要更多创新性政策,如免高速费用等,提升用氢的性价比。

庄洪波认为氢能发展有两大机遇,一是要跑通封闭场景。例如钢厂及矿场,有有竞争力的氢源,包括副产氢或无法上网的绿电制氢,加注价格低于30元/公斤;有运煤、运焦、运矿、运钢材等大规模运输应用场景;有大规模的加氢站或油氢气综合站,日供氢能力大于4吨;有示范城市群政策支持,车辆购置有补贴。目前中国中部和北部有几个点已经跑通了氢能封闭场景,这些点慢慢增加就会连成线连成面,对示范城市群建设的帮助也会非常大。

二是液氢。液氢比气氢有更高的单位体积密度和能量密度,因此具有更低的储运成本和更高的经济性。1辆液氢槽车可以运3.6吨液氢,相当于16辆200公斤长管拖车。如果加氢站日加注能力超过2吨,或者运输距离超过300公里,液氢就是一条非常好的技术路径。液氢重卡续航里程可以超过1000公里,车辆投资更低,有效载荷更多,液氢加氢站投资也更低,加注更快,加注车辆更多。因此,液氢重卡是氢交通规模化后的必经路径。

以未来氢能的“星辰大海”看待当前的“不及预期”

每年,国家发展改革委能源研究所副主任符冠云的研究团队都会跟踪氢能的发展形势并给出一个关键词:2018年为氢能元年,2019年为理想照进现实,2020年为曲折前行,2021年为整装出发,2022年为扬帆起航,2023年为动能转换,2024年则是理性乐观。

2024年,我国氢能发展遭遇一些不如意:氢燃料电池汽车产销量负增长,燃料电池汽车示范城市群进展不及预期,重大项目“雷声大、雨点小”,行业内卷式竞争,日子不好过。

符冠云说,要以未来氢能的“星辰大海”看待当前的“不及预期”。2024年也有很多利好:《中华人民共和国能源法》以法律形式明确了氢能的能源属性;多地对制氢用地需求松绑;绿色氨醇等绿色燃料开辟了“氢2.0时代”;清洁制氢、多元输氢、低碳用氢都有很多精彩实践。

从中长期看,氢能的发展是利好的。据预测,2060年终端能源消费中,电力占比将达65%,氢能占比达到15%,成为第二大终端能源消费品种。因此,在碳中和愿景下实现各领域深度脱碳,氢能的分量很重。

应对气候变化共识不断深化,将开辟氢能发展“新场景”。除了传统的工业和炼油领域,氢能在电力、合成燃料、交通等领域有新需求。

可再生能源大发展,电氢协同拓展氢能“新需求”。我国氢能的发展范式,正从需求拉动供应逐步转向供应推动需求,将创造更多新的需求。

央企国企大举布局,为氢能产业创造“新空间”。央企国企在资本、人才、基础设施以及政策标准方面的影响力非常大,将为氢能产业创造新的空间。

近年来,我国氢能产业发展迅猛,氢能制储输用各个环节的制造能力和自主性都大大提升,产业规模扩大显著降低成本。能源成本包括燃料成本和设备成本。化石能源的燃料成本随着资源稀缺和碳减排要求等因素会持续推高,可再生能源的燃料成本几乎为零,而设备成本则可以通过技术进步、效率提升、原料替代等方式持续下降。

符冠云分析,近中期看石化化工行业的形势,第一是基本面向好,产业升级、消费升级拉动新材料需求;贸易战只会改变贸易流向,不改变需求总量,我国优势仍在。第二是承压期渐过,大型石化化工项目“扎堆上马”时期渐近尾声,主要化工原料自给率渐达合理水平,增速降下来更有利于石化化工转型。第三是硬约束将至,一旦纳入碳交易市场,碳排放成本就会增加,所有项目都需要围绕碳价格重新审视。第四是多手段先行,没有哪个行业像石化化工行业一样汇集如此多的“难以减排领域”,需要各个领域技术和工艺手段创新才能推动整个行业深度脱碳。

中长期看,能源革命将重塑石化化工行业格局。交通领域深度脱碳要推进燃料革命,能源产品由汽柴油等向绿色氢氨醇等可持续低碳燃料拓展;化工领域推进工艺革命,化工产品要由塑料、化纤等向零碳、负碳产品拓展。

符冠云说,业界都很关注绿氢何时平价,但绿氢平价并不等于绿氨绿醇平价,绿氨的对手并不是灰氨,而是燃料油和LNG,因此,可持续低碳燃料必须在完全成本上胜出传统燃料,影响因素包括燃料经济性、环境外部性、设备经济性、系统配套性、政策支持度等。

石化化工是氢能最大消费领域,也是未来最有潜力的供应领域和可持续燃料生产领域,石化和氢能彼此融合定能实现相互促进。

可持续航空燃料(SAF)将长期供不应求

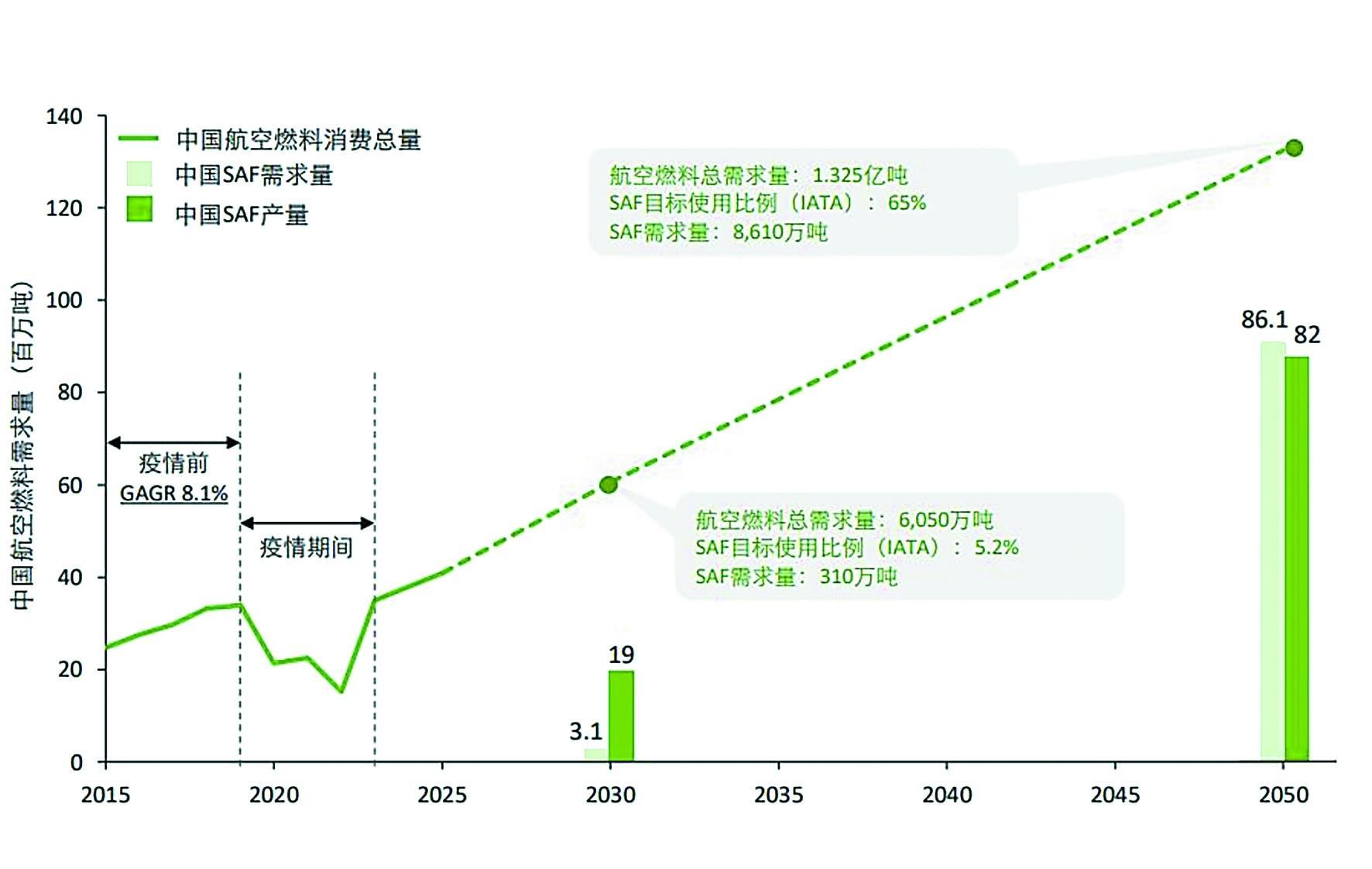

国际民航组织(ICAO)2016年提出国际航空碳抵消和减排计划(CORSIA),至2050年每年提升燃油效率2%。我国虽然暂未加入该计划,但2027年开始将强制参与。受限于短期内难以电动化、氢能化,可持续航空燃料(SAF)是现阶段规模化航空碳减排的唯一方案,预计到2050年约有2/3的航空碳减排依赖SAF。

郭杰说,截至2024年底,全球SAF商业航班飞行量已超过75万架次,全球127家机场实现SAF供应,全球SAF采购协议总量超4200万吨。预计SAF需求量2025年达630万吨,2030年达2500万吨;SAF产量2025年达210万吨,2030年达1700万吨,供不应求趋势将长期存在。

据预测,我国SAF产量2025年将在13万~17万吨,2030年有望增为57万~112万吨。我国SAF需求2030年将达300万吨,2035年达4500万吨,2050年达8600万吨,同样将长期供不应求。

我国SAF产业面临的挑战包括政策规划尚未建立健全、原料管控有待进一步规范、标准规范体系尚待建立、自主化生产体系仍待完善等。

中国民航航油航化适航审定中心主任夏祖西强调,SAF必须同时符合航空安全适航标准和可持续性评价标准。全球航空业碳排放虽然只占总排放的1.9%,但行业关注度和压力都比较大。

各适航当局都把航空油料当作航空发动机型号设计的一部分,在批准飞机发动机型号设计时也批准油料牌号。因此,航空替代燃料遵从现有航煤规格指标是投入民航应用的最安全、最经济的做法。

目前国内已适航审定的SAF产能有60万吨/年,包括镇海炼化5万吨/年、君恒生物15万吨/年、山东三聚5万吨/年、嘉澳环保35万吨/年,还有40万吨/年产能正在审定中。

SAF工艺路线百花齐放,技术经济性非常重要

据了解,目前SAF原料共有46种,包括废弃食用油(UCO)、农林和城市废弃物等。共有11条SAF路线通过ASTM(美国材料试验协会)认证,我国已投产的6家SAF生产企业均采用HEFA(油脂加氢)工艺,原料均为UCO。

中国石化石油化工科学研究院有限公司董事长、院长李明丰介绍,由于其他路线技术成熟度低、生产成本较高,2030年前HEFA处于主导地位。但受限于原料供应问题,2030年以后,HEFA路线新增产能大幅放缓,其他技术路线将成为SAF增量的主要来源。

中国石化早在21世纪初就开始布局可持续航空燃料技术,围绕国内资源可获得性、技术先进性和经济性,以及碳足迹和碳减排特性,开展了多条技术路线研究和技术开发。其中,油脂加氢的生物航空燃料实现了商业化应用。

我国生物质资源每年约有37亿吨,可利用量巨大,未来生物质制SAF路线将占重要位置。石科院2013年开始研发农林废弃物低压气化经乙醇制SAF技术,目前正在开发工业示范装置工艺包。生产乙醇可以选择气体生物发酵技术,乙醇制SAF(ATJ)技术正在开发中,集成中国石化的乙醇脱水、烯烃齐聚及加氢异构技术,可以快速形成产业化。此外,石科院还在开发农林废弃物高压气化经费托制SAF(FT-SPK)、农林废弃物高压气化经费托制SAF(FT-SPK)、农林废弃物酶解发酵制SAF,以及废塑料等有机垃圾热解油制SAF、二氧化碳绿氢加氢制SAF等技术。

托普索的HydroFlexTM加氢技术,是将甘油三酯转化为可再生柴油HVO或SAF的必要过程,具有一流的加氢脱氧(HDO)选择性,很少或没有二氧化碳产生,避免昂贵的胺洗系统,因此投资和运营成本可降低20%~30%。此外,托普索拥有高效的高温固体氧化电解制氢技术、费托合成加氢裂化技术及甲醇制航煤技术,因此可以高效生产电子燃料。

霍尼韦尔UOP也有多条路径生产SAF,其中,乙醇制航煤(ETJ)技术已许可内蒙古中能生物公司每年加工10万吨纤维素乙醇生产SAF,预计将于2026年投入运营;内蒙古久泰集团也选用霍尼韦尔UOP的eFiningTM技术生产电子燃料(E-SAF),预计年产量10.5万吨。

夏祖西则强调,从SAF原料看,从油脂类、糖和淀粉、木质纤维素到废弃物,成本越来越低,但工艺难度越来越高。SAF的经济性和需求应该匹配,“民航用得起的SAF,才是真需求”。

绿色船燃要加快产业链供应链布局

航运方面,国际海事组织(IMO)的温室气体减排目标是:2030年至少减排20%、力争减排30%,2040年至少减排70%、力争减排80%,2050年实现净零排放。

郭杰说,我国是全球最大的甲醇和氨生产国,配套产业成熟完整,发展可持续燃料竞争力强。但受制于我国船用可持续燃料标准尚未建立、可持续燃料价格高航运业难以接受、港口基础设施尚不完善等因素,规划产能多、实际投产项目少,可持续燃料供应不足。

从动力装置看,内燃机是当前船舶应用替代燃料最主要的形式,技术最为成熟。锂电池在沿海内河短航程场景中应用较为广泛,近年来发展迅速。燃料电池目前处于起步阶段,其关键技术难点在于如何实现高效储氢。

IMO近期明确提出了国际净零排放的新框架,设立直接合规目标和基础目标两级监管体系,未实现减排目标的船舶需支付相应的碳排放成本。

中国船级社武汉规范研究所所长甘少炜说,航运公司可选择使用一定比例的绿色燃料以满足不同的减排目标。据测算,当前,选择满足基础目标的成本最低,若绿色甲醇成本控制在757~969美元/吨、绿氨成本控制在801~1052美元/吨,则相较使用传统燃料更具优势。

基于IMO净零框架测算,2030年国际航运需使用绿氨和绿色甲醇替代约12%的燃油,总需求量约5400万吨;2040年替代约58%的燃油,总需求量约3亿吨;2050年替代约83%的燃油,总需求量约4.5亿吨。

我国绿色甲醇已披露产能达3272万吨/年,占全球近70%;绿氨产能达2037万吨/年,占全球近一半。但绿色船燃供应主要集中在西北和北方,需求主要集中在东南和南方的港口,需要建设完整的供应链。未来,我国生物质甲醇最大产能潜力为4174万吨/年,电制甲醇最大产能潜力可达1.43亿吨/年,绿氨最大产能潜力可达1.61亿吨/年。

甘少炜说,我国具备发展可持续燃料产业的良好条件,未来应积极推进甲醇和氨燃料产业链供应链布局,建立航运业可持续燃料标准认证体系,锁定长协订单抢占市场先机。