来源:中国石化报 时间:2025-07-23 08:44

面对夏日里无法回避的“劲敌”——高温,石化人既“硬核”又温柔,以智慧和汗水诠释责任担当。在这场与“热”的较量中,一方面,科技力量崭露头角,智能降温系统、自动化设备等创新成果为安全生产与效率提升注入强劲动力;另一方面,人文关怀浸润心田,从实用的防暑用品到贴心的关怀体恤,让每一份坚守都被珍惜。

“凉”在“太阳最近处”

钱晨来 蒋如高

7月5日正午,江苏省海安市南莫镇的地表温度飙升至46摄氏度,热浪裹挟着空气,相互卷积着、翻腾着,模糊了钻井设备的轮廓。

华东石油工程公司70266钻井队井架工王志文,不再是那个37米高空中“离太阳最近的人”,而是端坐在司钻空调房内,轻轻点击PLC智能屏,就能精准操纵井架作业的“幸福人”。

石油井架的二层台,曾被钻井工人戏称为“太阳神座”。如今,井架工的传统操作位置已经被智能机械臂占据,自动抓取、排列和存放钻具,一气呵成。那些炙烤与汗水,终于成为记忆里的故事。

二层台智能排管装置启用的第一天,21岁的王志文第一时间拨通了师傅张青博的电话。听到这个消息,电话那头沉默了几秒,突然笑骂起来:“你小子现在享福了,当年在二层台‘铁板烧’的滋味,我一辈子都忘不掉。”

在张青博的记忆中,盛夏里的钢铁管柱会被晒到70多摄氏度,戴两层手套依然感到烫。尤其是起下钻铤时,小小的二层台挤满了人,大家喊着号子,使出吃奶的劲儿,才能把沉重的钻铤拉回到“猴台”位置。

跟着师傅的思绪,王志文想起了那些挥汗如雨的日子。有一年夏天,钻井队在江苏句容市台照村打井,这里距离“四大火炉”之一的南京不远。天上太阳火辣辣,地上水气热腾腾,张青博竟然在二层台上扯开了嗓子。

那时候,张青博最爱唱张雨生的《我相信》:“想飞上天,和太阳肩并肩,世界等着我去改变……”师傅在前面扯着嗓子吼,王志文跟在后面唱,一场“演唱会”下来,师徒俩的肤色能深好几个色号。

曾经,“离太阳最近”,与热浪相拥,无处躲藏;如今,脚踏实地,与清凉为伍,身心俱安。同样的歌声,仍在井场回荡,只是唱歌的人,已不用再忍受酷暑的煎熬,王志文有了更深的感悟。

“现在很多工序都能在空调房里完成,过去抱着滚烫钻杆干活儿的日子,真的是一去不复返了。”近几年,随着石油装备的升级,在很多作业中,钻井工人正在逐渐告别与高温的“肉搏”,感受着科技给人带来的舒适与轻松。

(作者来自华东石油工程公司)

为“大漠勇士”降温

丁玉萍 胡 强

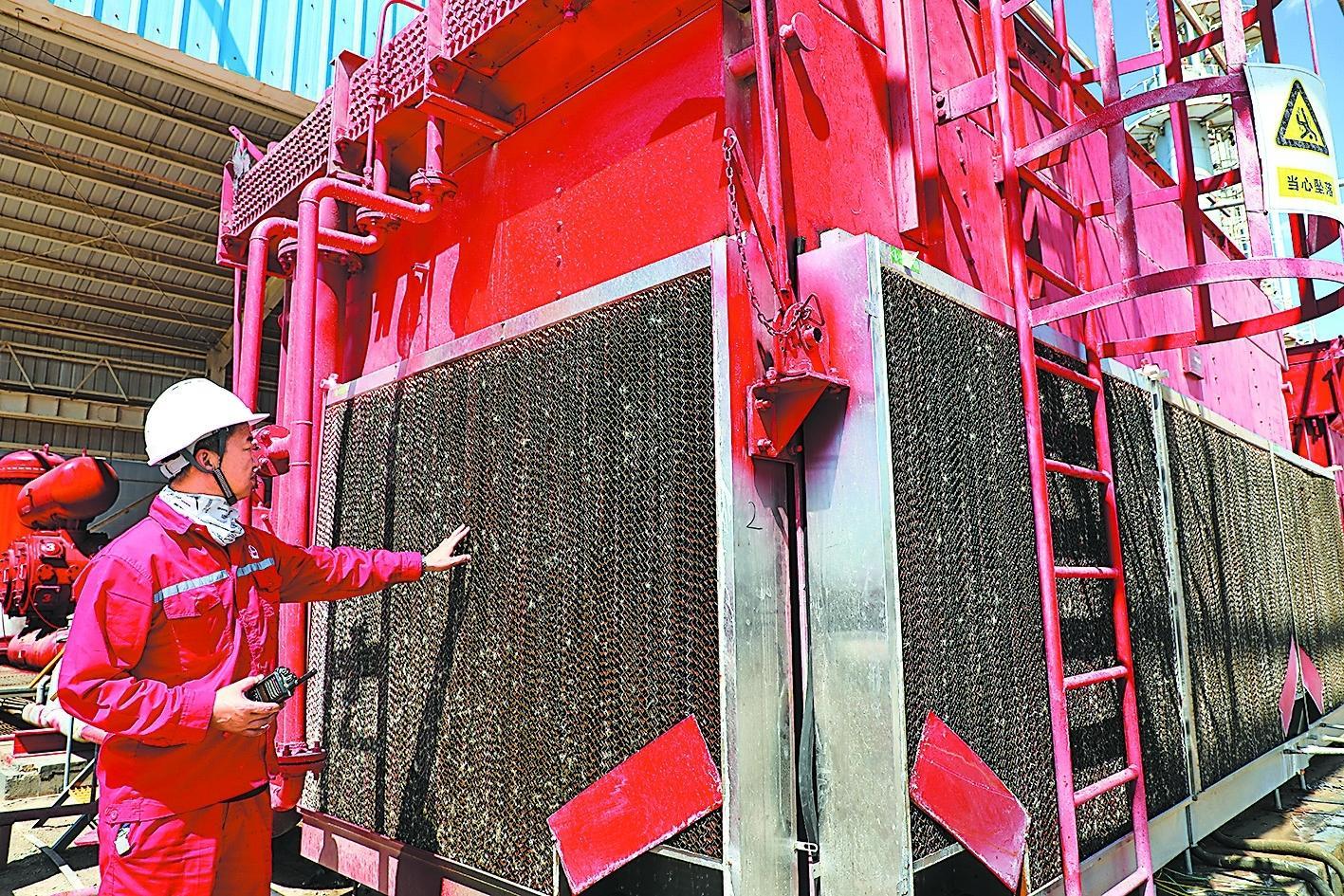

“这套水喷雾降温系统就像给压缩机装上了水空调,让饱受高温困扰的‘大漠勇士’享受水疗SPA服务。”6月30日,新疆库车,西北油田二号联合站螺杆压缩机装置现场,采油二厂主任技师、油气处理部安全生产运行中心副主任王洪江欣喜地介绍着新投运的自循环式水帘降温系统。

烈日炙烤下的二号联合站、轻烃站,8台钢铁“大漠勇士”正享受着精心呵护——压缩机披上了水之纱衣,细密的水雾均匀浸润特种纤维水帘。当热风穿过湿润的水帘时,热量被水膜快速吸收,热浪被转化为凉风;当散热管束被凉爽气流包裹时,压缩机“体温”可以直降10摄氏度。监控屏幕显示,机组排气温度曲线从剧烈的红色锯齿波变成了平缓的蓝色波浪线。

持续50摄氏度以上的极端高温,让8台重负荷设备压缩机频频“中暑”,排气温度居高不下,空冷器降温能力又严重不足,机组排气温度多次逼近停机警戒线。为此,采油二厂油气处理部技术团队展开了一场夏日清凉保卫战,为设备量身定制了专属降温方案。

针对不同设备特点,团队采取了差异化措施:往复式压缩机排气温度高,为一级、二级空冷器、油冷却器安装自循环水帘进行降温;螺杆压缩机空冷器底部空间相对较大,采用水喷雾降温系统;压缩机房温度较高的,则加装大功率轴流风机,保证机组平稳运行。

水喷雾降温系统主要由增压泵、水池、液位自动控制阀、管线、水雾喷头和固定管件等组成,在距离空冷器管束1.5米处加装水喷雾管线及喷头,高温时段启动增压泵,通过喷头喷出水雾与空气充分混合,再由空冷器风扇吸入到空冷器管束实现降温。

自循环式水帘降温系统设有补水管线,通过不锈钢浮球开关实现自动补水,补水液位可调;潜水泵增压后通过PVC管将水输送到水帘上方,使水帘整体保持湿润,多余的水返回蓄水槽,实现自循环。根据“水蒸发吸收热量”这一原理,循环水泵将水通过PVC管输送到水帘上方,在重力作用下,自上而下,在波纹状的纤维纸表面形成薄薄的水膜,干热的空气通过风机(空冷器)吸入,穿过水帘纤维纸时与水膜发生热交换,水膜蒸发吸收了干热空气中的热量,干热空气即转化为凉爽空气再吹向空冷管束,从而达到高效降温的目的。

历时20余天打造出的自循环式水帘降温系统,为设备注入清凉活力。长期“高烧”的压缩机机组温度迅速下降,单日节电量达1680千瓦时,实现了安全运营与节能降耗双赢。

(作者来自西北油田)

干菜汤里藏清凉

郦炎奇

浙江石油绍兴油库的夏天是从陶瓮被掀开那一刻开始的。老陶瓮“啵”地一声吐出咸鲜的气息,晒得黝黑的芥菜干在瓮底蜷缩成团,像藏着整个盛夏的阳光。

油库化验员王东摘下安全帽时,头发已经湿成了黑色海带。刚结束的罐顶采样让他的工服后背析出盐花,安全鞋里能倒出半碗汗水。食堂阿姨早早备好了青花大碗,滚水冲进碗底的瞬间,黑褐色的干菜舒展开叶片,竟泛出些翡翠般的绿意。

“慢点喝,小心烫着。”阿姨递来的第三碗汤在青瓷碗里晃荡。王东想起第一次喝这汤的新人时光,那时他总嘀咕“大热天喝热汤不是遭罪”,如今却成了喝得最凶的那个。汤水滚过喉咙时,他仿佛能听见晒场上芥菜被阳光晒得“噼啪”作响的声音。

每年立夏后,油库食堂都会煮上两大桶干菜汤。夏日炎炎,在外操作一圈回来,就像蒸了个桑拿。几年工作下来,以前可乐不离手的王东竟成了干菜汤的忠实粉儿,每次从作业区操作回来,不在食堂喝上两大碗,心中总觉得少了什么。干菜汤不似冷饮的刺激,又不同于白水的寡淡,王东大口喝着热腾腾的干菜汤,额头上汗珠滚落,夏日的酷暑烦躁和操作的辛劳仿佛也随着汗液蒸腾而出。

“看见没,这老菜梗就像输油泵的轴承。”一旁的机修班班长张晓武浑厚的嗓音裹着笑意,把王东的思绪拉了回来。张晓武正指着沉在碗底的干菜粗茎对新徒弟小钱说:“得经得起滚水泡,耐得住盐分腌。就像上午我们拆卸的那台泵,一步一步来,一个零件一个零件分解保养,别嫌麻烦,别怕累,活儿干透了,问题解决了,对设备的了解也就更深了。”小钱虽听得似懂非懂,但还是重重点了点头。

食堂小憩后,王东就端着装有干菜汤的陶瓷杯回到了化验室。空调的凉风扑面而来,窗外输油管道的银光在热浪里扭曲,几个身着蓝色工装的身影仍在罐区间穿梭。

杯中的干菜汤还冒着丝丝热气,在冷气中显得格外清晰。王东突然想起父亲说过,老底子晒干菜要选“三日头”——连续三个毒日头才能晒透。这油库里的日子何尝不是这样——巡检、采样、检修,哪项工作不是要经得住“晒”的活计?

化验仪器的指示灯在安静地闪烁,窗外传来隐约的金属敲击声。王东知道,那是机修班在检修输油泵。

天气预报显示,未来还将连续一段40摄氏度的高温,不过没关系,食堂墙角那口老陶瓮里还沉着大半瓮干菜,足够熬过整个三伏天。这些晒足了阳光的菜干,总能把最燥热的时节,都熬成喉头的一丝回甘。

(作者来自浙江石油)

沙海“高温守护者”

郭 良 马 兵

46摄氏度的热浪裹着滚烫的沙粒,钢铁钻台表面温度达到70摄氏度,热浪翻涌间将空气灼成扭曲的波浪。司钻房内,司钻陈金广的安全帽带早被汗水浸得发亮,黏在晒得黝黑的脖颈上。他盯着控制台屏幕上跳动的扭矩数值,稍有异响,都会牵动他紧张的神经。

这是6月里再普通不过的一个上午,但沙特6月的正午阳光能把人烤化。正在沙漠腹地施工的中原石油工程SINO-43钻井队的井场像个巨大的蒸屉,炽热难耐。天气太热,陈金广身上的工装早没了型,前襟被汗水打湿,后背也结了一层白花花的盐霜。

下午3点,警报声突然响起,像根钢针直扎进耳膜。陈金广猛地扭头,控制台上的扭矩表正疯狂跳动——高温导致金属部件热胀变形,钻杆卡钻的险情近在眼前。他一个箭步冲过去,手掌重重按下缓停按钮。他胡乱抹了把脸,手背蹭过嘴角时尝到股咸涩的味道,跨出司控房时,刚碰着护栏,隔着工装的小臂就像被火烫了似的弹回来。

“稳住!按上周演练的来!”安全员马兵带着两个队员迅速围了上来,一人从应急包掏出冰袋,敷在发烫的传感器上;一人猫着腰检查智能温控装置,手指在按键上翻飞。陈金广抓过对讲机:“罐上兄弟们注意,观察各台设备状态!”原来是雾化降温装置出现了问题,导致设备温度飙升。

十分钟后,经过紧张的抢修,降温装置被修复,传感器也恢复正常,屏幕上的监控数字终于降回绿色安全区间。陈金广再次抹了把脸上的汗,这才发觉被汗水浸透的工装,早被高温蒸得半干。

日头渐渐偏西,陈金广晃进空调营房。桌上的绿豆汤还冒着气,炊事班的老张头正往保温桶里续汤,见他进来,扯着嗓子喊:“小陈,给你留了大碗的!”

短暂休息时,门“吱呀”一声被推开,生产总监张瑜提着个文件夹闯进来,额角的汗顺着鬓角往下淌:“你们这个‘泥浆罐遮阳网+雾化降温’的法子,项目上要推广。”

这个降温举措是陈金广团队结合沙特项目高温的特殊情况,通过多次试验总结固化下来的,对于高温区域施工效果显著,因此,准备大力推广。

交接班时,陈金广望着夕阳,想起早上换班时,一个从巴基斯坦刚来的新雇员蹲在钻杆旁,满脸惊叹:“这铁疙瘩晒一天,能烤熟鸡蛋吧?”

“等你在这儿待够一个月就懂了。”当时他笑着拍了拍对方的肩膀,“真正的本事不是扛晒,而是让这滚烫的沙漠,也得听咱的……”

此刻晚风掠过,沙粒轻轻打着旋儿,仿佛连空气都在应和他。

(作者来自中原石油工程公司)

编织“清凉锦囊”

唐 甜

夏至的蝉鸣还未及铺开,浙江舟山鱼山岛的晨风已挟着太平洋的咸涩气息扑面而来。在十建公司浙江石化工程项目部的会议室里,安全总监吴杰正盯着电脑屏幕上一团橘红色的海洋温度示意图出神。中央气象台刚刚发布的“高温黄色预警”就像一粒石子,在他心里荡开层层涟漪。

“这还没入伏呢,西北太平洋副热带高压就急吼吼地要上岸了,看来这高温比往年来得要早。”7月20日,刚过完59岁生日的项目部施工经理赵洪武端着一碗绿豆汤踱进来。作为在鱼山岛工地摸爬滚打八年的“老石化”,他太熟悉这种天气——海天相接处那抹泛白的蓝,正是高温来袭的前兆。

“当前东海南部的海温已经突破30摄氏度,比往年同期偏高3摄氏度不止。”吴杰摘下被水汽模糊的眼镜,转头嘱咐安全员左伟,“赶紧给各施工班组发布高温预警,这波热浪怕是要持续十天。”

这封来自西北太平洋副热带高压的“高温来信”,在鱼山岛工地上掀起了“热浪”。项目部连夜架起的遮阳棚下,吴杰带着青年突击队调试新到的智能测温仪。银灰色的仪器在烈日下泛着刺眼的光,当红外线扫过反应器设备表面时,显示屏赫然跳出醒目的“62℃”。

“必须调整露天施工作业时间了。”吴杰抹去额头的汗水,果断决定第二天开始实行“朝五晚九”工作制。

一个个“清凉锦囊”也在工地上有序展开。物资供应仓库里,管理员王婧婧正清点着成箱的盐汽水和藿香正气水,冰箱里是包裹着保鲜膜的西瓜。热火朝天的高压聚乙烯装置施工作业区内,项目部工程技术负责人王友锡带领着5名技术员正给脚手架穿上“防晒衣”。浅灰色的隔热棉将滚烫的脚手架温柔包裹,塔身上新装的喷雾降温系统正喷出细密水雾,在阳光下折射出七彩霓虹。“这下塔器设备巡检舒服多了。”对讲机里传来塔器顶端同事的欢呼。

夜幕降临,项目部生活小区里亮起了“防暑夜校”的灯牌。多媒体教室内,安全员左伟正向20多名班组长演示着刚刚采购回来的“热应激预警系统”,大屏幕上跳动的曲线引人注目。“当温度超过35摄氏度,系统会自动触发应激报警。”左伟敲击键盘,三维模型里的虚拟工人立刻转移到阴凉区域,“咱们每人戴着的智能手环还能实时监测心率和体温。”海风穿过新安装的雾帘降温系统,带着薄荷味的清凉拂过灯火通明的工地。

此刻,吴杰在中央气象台播报的500百帕高空形势动态图上发现,西北太平洋副热带高压依然在西伸北抬,更猛烈的高温天气正步步逼近。但吴杰成竹在胸,他在项目部微信群里说:“西北太平洋副热带高压带来的高温,我们已经签收。”

(作者来自十建公司)