来源:中国石化报 时间:2025-09-29 09:31

江苏油田:“柔性利刃”破岩层 硬核科技闯市场

□徐博誩闻 张泽宇

9月初,暑热渐退,油气开发热潮涌动。面对大庆油田页岩油水平井GY20-Q9-H14井下2060~2070米段电磁隔离阀未完全打开、井内通道受限的复杂挑战,江苏油田连续油管作业技术团队迎难而上,逐步清除井筒障碍,同时采用为该井特制的工具作业,确保井筒清洁。目前,江苏油田连续油管技术团队已顺利攻克全井42个桥塞钻磨任务,为后续油井高效开采奠定了坚实基础。

此次作业成功,是江苏油田通过连续油管技术突破助推市场开拓的生动实践。近年来,江苏油田始终坚持外拓市场与内增自营

双向发力,一方面依托连续油管技术创新破解内部油气开发难题,保障内部区块产能提升;另一方面通过技术输出与服务升级,积极开拓外部市场,同时推动人力资源跨企业跨板块流动配置,为技术突破与市场开拓提供双重支撑,持续激活油气开发新动能。

突破技术壁垒 实现连续油管核心工艺自主化

2012年,江苏油田引进首套连续油管设备,以大国工匠、江苏油田首席技师田明命名的劳模创新工作室为依托,组建了连续油管技术团队,开启连续油管业务。

连续油管又称挠性油管、盘管或柔性油管,单根长度可达几千米,通过连接不同工具组合,可进行连续油管修井、测井、钻井等多种作业,因此又被称为“万能作业机”。

作为技术“新手”,田明带领团队先后攻坚切割油管、内穿电缆等核心技术。团队潜心钻研,反复试验,成功研发出一套具有自主知识产权的油管切割技术,可以在数分钟内切断在地下千米的油管、钻杆,性能超越进口割刀,为外闯市场奠定了基础。

2015年,涪陵页岩气田遇到水平井测井仪器电缆无法有效投送的棘手问题。若采用水力泵送测井仪器,泵送距离有限,还容易损伤地层;若用爬行器,不仅成本高昂,还面临中途遇卡的风险,施工安全难以保障。

技术团队抓住机遇,创新连续油管内穿电缆的方法,设计了送线总成、液压站、电缆支架等9种配套工具,历经数次试验与优化,最终成功将电缆内穿至5600米深度,创下当时行业最高纪录,成功打响了外闯市场的“第一枪”。

“有技术真不错!”当赚到了外闯市场的第一桶金时,田明感慨。从此,他带领团队不断培育江苏油田连续油管特色技术。

攻克技术难关 打造东北市场专属作业方案

2019年,“东北市场需要连续油管服务”的消息传来。江苏油田连续油管技术团队毅然带着仅有的一套设备北上“闯关东”,面对甲方质疑,团队用技术实力给出答案。

在这片油气富集却井况复杂的地区,团队面临着前所未有的考验。在第一口连续油管作业井东北石油局北213-9HF井施工中,面对防喷管短、落鱼难出井口的井控难题,该技术团队迎难而上,设计用压裂井口加长防喷管,创新“不放喷+小排量”挤液方案解决地层出砂问题,根据“落鱼”情况设计打捞配套工具,最终一次性将“落鱼”打捞上岸,创下了队伍成立以来最长打捞纪录,也让江苏油田连续油管技术团队在东北市场站稳了脚跟。

此后,连续油管技术团队在东北市场持续深耕。在北213-8HF井,成功实施连续油管拖动酸压295立方米,增产效果显著,后又在腰登4、腰登8、腰登12等多口气井推广应用该技术,刷新连续油管拖动酸压施工纪录;在查1井,成功开展连续油管双流程试气求产施工,创新性进行连续油管桥塞封堵和油套环空放喷求产双流程试气,填补了行业空白;在查2井,面对4731米超深井深、160摄氏度高温及70兆帕高压的多重困难,团队成功攻克水泥塞封层难题,助力该井获日高产10.8万立方米工业气流。

“没有金刚钻,别揽瓷器活儿!要想在外部市场站稳脚跟,就需要硬技术。”田明说。第一次大型酸压、第一次下速度管柱、第一次连续油管成像……每一项新纪录,都是技术创新的见证。

今年8月,在大庆油田一口5569米深、水平段长达3000米的页岩油井作业中,团队再次突破,采用“机械+化学”协同减阻加同步打捞的方案,通过井下工具水力振荡器高频振荡减阻施工工艺,有效降低了管柱在水平段中的阻力,成功完成了复杂落鱼的打捞和全井65个桥塞的钻磨施工任务。这一成果,标志着江苏连油技术在超深超长水平井连续油管作业领域的能力再上新台阶,为同类井开发提供了关键技术支撑。

6年来,从“外来者”到“独家经营”,江苏连油技术团队在东北市场承担重点井、特殊井的连续油管作业超300井次,先后打破10多项施工纪录,练就了连续油管切割技术、水平井段套变套损打通道技术、连续油管拖动压裂技术等一系列“连油绝活”。

聚焦应用场景 突破多领域适配技术

在东北市场站稳脚跟后,江苏油田连续油管技术团队并未停下脚步——随着“两深一非一老(深层、深井、非常规、老油田)”成为油气开发的重点方向,团队开始向更广阔的技术场景和市场领域进军,探索“连续油管+”多领域发展模式。

在深层、非常规页岩油开发中,团队反哺苏北页岩油勘探。花页3HF井作为江苏油田重点页岩油井,受复杂地质影响套损套变,井筒流动通道缩窄至不足65毫米,套损段后部1000多米井筒无法清理,直接影响该井产能。团队创新研制了能过套损的偏心磨鞋、大排量小直径螺杆、安全接头等十几种专业工具。2024年4月,工具成功“丝滑”通过破损段,钻磨桥塞23个,钻磨至5775米,实现全通道生产。施工后,该井迅速恢复产能,截至目前已增产1.1万吨原油、111万立方米伴生气。

在老油田治理方面,针对注水井传统工艺作业周期长、成本高的痛点,团队历经三次技术升级,通过“加药热洗+连续油管+铣锥+高压喷头”组合发力,成功将工艺模式转变为“钻磨+热洗”一体化。这一创新不仅有效解决了精细注水卡点问题,还将作业周期大幅缩短一半。

在深耕油气增储上产的同时,田明带领技术团队将连续油管应用领域拓展至炼化板块。2024年3月,团队跨板块联合炼化技术专家,攻克连续油管设备在石化厂超高超远距离吊装、精准控制、定向钻磨等难题,成功解决国内首套260万吨/年浆态床渣油加氢装置反应器清焦解堵行业难题,开上游企业井下作业技术服务中游炼油装置先河,入选中国石化重大技术攻关典型案例。

“十四五”以来,江苏油田连续油管技术团队持续提升科技创新能力,推动井下作业技术飞速发展,累计获得授权专利49项。

“技术没有界限,关键是要充分发挥连续油管技术所长,整合跨企业跨板块资源,创新多场景应用方式。”江苏油田工程中心连续油管项目部党支部书记韩江元表示,未来团队将持续以技术突破为引领,既巩固自营区块的产能支撑,又拓展外部市场的服务半径,真正把“连续油管技术”打造成“外拓市场与内增自营双向发力”的硬核引擎,为油气行业高质高效发展注入更强动能。

中原石油工程:技术管理双轮驱动全面升级

□魏园军 董 鑫 杨 越

截至9月15日,中原石油工程今年累计完成147次连续油管作业井,作业成功率100%,完井周期较去年缩短1.1天,平均完井周期缩短15%。

近年来,该公司凭借连续油管技术优势,不断突破复杂工况制约,在深层、深水、非常规和老油田等“两深一非一老”领域实现多项关键技术突破,助力油气勘探开发提质增效。

技术创新,突破“两深一非一老”难题

面对日益复杂的油气藏条件,连续油管作业技术以其灵活高效的特点,成为解决“两深一非一老”领域作业难题的有效手段。在今年4月普光气田铁北1侧HF井施工中,面对井眼轨迹复杂、水平段长、落鱼位置深、施工压力高等难题,中原石油工程组织技术团队开展攻关,通过优化工具组合、开展地面模拟测试和软件模拟分析,成功完成钻塞作业,创下连续油管钻塞井口最高施工压力纪录。

在川渝页岩气区块,该公司针对长水平段打捞难题,研发配套工艺,实现精准打捞;应用连续油管热熔切割技术,在焦页8-10HF井高效消除钻具卡阻;通过总结高含硫气井施工经验,形成井筒冲洗工艺模板和高压井钻塞技术规范,为同类油气田的高效开发提供了可复制、可推广的技术模式。

双向升级,推动提质增效

中原石油工程持续推动项目管理与安全管控双向升级,实现从粗放型向精细化管理转变、从事后应对向主动防控转变。

在项目管理方面,该公司建立完善的一体化管控体系,覆盖单井项目策划、执行、监控和收尾全流程。通过专家团队前期评估、明确分工责任、强化甲方沟通、实时信息化监控等措施,确保作业优质高效。成本控制上,实行单井预算分解管理,将指标落实到具体项目和责任人,严控油管工具摊销、租赁、油料等重点环节,全力保障单井盈利能力。

安全管理方面,该公司坚持从源头防控,将隐患治理前置。针对设备动迁风险,修订安全制度,落实道路勘察、干部押车、辅助装备配套等措施,保障运输安全。建立健全设备巡回检查和维护保养制度,加强对吊索具及关键受力点的检测。同时,通过开展“安全老师我来当”“会前安全教育五分钟”等培训活动,提升全员安全意识和实操技能,构建了积极主动的安全文化氛围。

拓市创效,从内部保障到外部突破

以技术和管理双轮驱动,中原石油工程公司积极推动连续油管作业服务从内部市场向外部领域拓展,实现了从“被动等待”到“主动开拓”的转变。

今年以来,该公司先后与东营汇聚丰、西南井下、江汉连油等多家单位达成合作,成功拓展外部市场。在西南工区,利用压裂保障间隙争取零星工作量;在液氮作业领域,积极与华北项目部结合,承接中原储气库液氮气举作业,弥补了产值缺口,拓宽了服务范围。

同时,他们不断深耕内部市场,通过技术交流与沟通,主动争取工作量,成功落实文72平201井钻塞施工等任务。主动出击的市场策略不仅拓展了业务增长点,也为公司持续创效打下坚实基础。

江汉油田:创新工艺破解长水平段钻塞难题

□本报记者 夏 梅 通讯员 赵 春

近日,江汉油田复兴区块兴页 L213井传来捷报,在水平段长度达3000米的复杂井况下,通过应用连续油管校直机及多技术协同工艺,创造了涪陵页岩气田单井钻塞数量最多、复兴区块连续油管水平段延伸最大施工纪录,为超长水平段页岩油开发提供了技术支撑。

页岩油气等非常规资源的开采离不开压裂改造,而压裂后需通过钻塞作业清除井筒内的桥塞“路障”,确保油气流动,连续油管正是完成这一任务的核心装备,堪称保障油气通道畅通的“高速公路养护车”。随着页岩气开发向更深、更长水平段迈进,连续油管作业面临更多技术要求。

“2014年,水平段长度普遍在1500米左右,连续油管基本能满足作业需求,但现在水平段逐渐延长为两三千米甚至更长,问题就凸显了。”该油田油气产能建设管理中心试油气工艺技术负责人吴魏介绍。当连续油管在长水平段中处于屈曲状态时,与套管内壁的摩擦力会随水平段长度增长而增加,严重制约其延伸能力,甚至可能出现“自锁”现象,即连续油管无法继续向前推进,导致部分桥塞未能被钻碎,留在井筒中形成障碍,影响油气产量。

在复兴区块,这一问题更为突出。该区块地层温度低,使得以往广泛使用的可溶桥塞无法正常溶解,只能采用可钻桥塞。而埋深浅、水平段长,导致连续油管在井下受到的径向约束较弱,更易因自身重力和作业推力发生屈曲变形。这些实际情况对连续油管的延伸能力和钻塞效率提出了更高要求。“想要将3000米水平段内的全部桥塞钻除,必须让连续油管稳定到达井筒末端,同时保证足够的钻压和扭矩,摩阻问题不解决,一切都是空谈。”吴魏坦言。

为突破长水平段连续油管作业瓶颈,今年4月,该油田引入连续油管校直机,通过对连续油管的校直处理,有效改善其屈曲状态,降低摩阻,延长在水平段的延伸长度,从而更好地保障相关开采作业的顺利进行,提升开采效率。

校直过程中,材料的疲劳损伤是技术人员重点关注的问题。“就像反复弯折的铁丝会断裂一样,我们必须严格控制校直次数,防止连续油管因疲劳而失效。”吴魏介绍,技术人员通过磁粉探伤技术检测油管外壁的微裂痕,并与前期井的检测数据对比分析,精准确定合理的校直次数。同时,团队采用基于临界面法的疲劳寿命预测模型,对材料疲劳行为进行精确分析,结果表明,在优化参数下进行校直,额外寿命损耗仅占总疲劳寿命的20%,且损伤集中在校直段局部。通过将校直段长度设计为水平段而非全井段,进一步降低了对整体管柱寿命的影响,实现了校直效果与设备耐久性的平衡。

在控制疲劳损伤的基础上,技术人员持续攻关校直曲度的优化。曲率是用于量化评估连续油管校直效果的核心指标之一,通过高精度光学测量或接触式测量仪,检测不同曲率校直前后效果,进一步优化校直工艺参数,确定更合理的校直目标曲率,达到既校直油管又保障其安全性能的目的。

在兴页L213-6-1HF井,技术人员使用校直机,将连续油管的屈曲程度降低80%以上,确保连续油管顺利抵达井斜5389.6米、水平段进尺2585.6米,一次性完成48个桥塞的钻除作业,施工效率较之前提升1.5倍。作为国内首次使用连续油管校直技术的页岩油井,该井验证了校直技术的可行性。

超长水平井的摩阻问题是系统性的,单一技术存在极限。技术人员提出了“校直降阻+振荡解锁+减摩剂润湿”多技术协同增输工艺理念。经过现场试验和大量对比试验发现,单独使用校直机时,连续油管最大延伸356米;将校直机与激活振荡器、金属减摩剂集成使用,收到了1+1+1>3的效果,最大延伸达到1011米。

目前,连续油管校直机已应用13井次,满足了当前超长水平段的作业需求,加速了页岩油产能释放。下一步,技术人员将持续攻关连续油管校直技术,继续配置校直装置,摸索校直曲率半径的调试,掌握最优的校直曲率半径范围,改进校直装置结构,提高时效,向更长水平段延伸努力。

知识链接

连续油管,又称挠性油管,是一种由高强度低碳合金钢或复合材料制成的柔性管材,可缠绕在大型卷筒上,长度可达数千米。与传统分段连接的油管不同,连续油管无须频繁拆卸,能够实现连续起下作业,广泛应用于石油和天然气钻井、修井、完井、测井及增产措施等领域。

连续油管作业的核心优势在于高效性和灵活性。它能够在带压条件下作业,减少井口压力损失,适用于水平井、大斜度井及深井作业。典型应用包括冲砂洗井、射孔、打捞落鱼、钻磨桥塞、酸化压裂、拖动压裂及气举排液等。

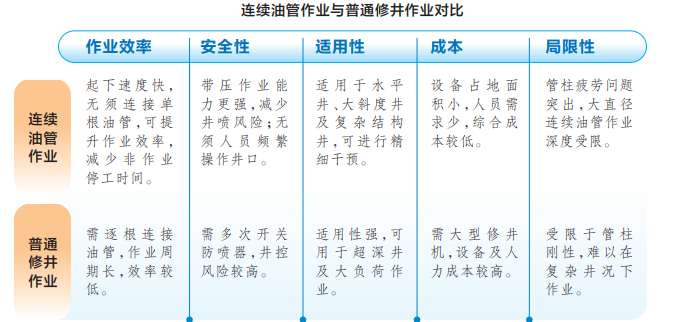

相比普通修井作业,连续油管作业优势显著:作业效率更高,起下速度快,无须频繁连接单根油管,大幅减少停工时间;安全性更强,带压作业能力突出,能降低井喷风险,且无须人员频繁操作井口;适用性更广,能适用于水平井、大斜度井及复杂结构井,可进行精细干预;综合成本更低,设备占地面积小,所需人员少,能有效控制作业成本。