来源:中国石化报 时间:2025-10-20 09:41

阅读提示:

近日,2025世界储能大会在福建宁德举办。大会由工业和信息化部装备工业发展中心、福建省工业和信息化厅、宁德市人民政府联合主办,以“储能新纪元 零碳启未来”为主题,共发布《中国长时储能产业蓝皮书》《“十五五”新型储能发展趋势》等6项重要研究成果。来自全球储能领域的专家学者、行业精英、企业代表认为,新型储能将以技术创新为驱动、以安全保障为基石,在全球能源结构转型深入推进中发挥越来越重要的作用。

□本报记者 马 玲

当前,全球能源结构加速转型,电力系统正经历从以化石能源为主导向以新能源为主体的历史性跨越。新型储能(除抽水蓄能外,以输出电力为主要形式的储能技术)的角色正在被重塑:不再只是新能源的配套设施,而是未来能源体系的核心支柱。截至2024年底,我国新增新型储能装机突破1亿千瓦时,储能电池和系统出货量分别占全球市场的90%和70%以上,拥有全球最完整、规模最大、技术最先进的储能产业链,成为全球最大的新型储能市场。

“十四五”期间,我国新型储能资源保障能力和产业能力大幅提升,带动投资规模超3000亿元、装机规模增长近30倍,相当于给新型电力系统配上了“巨型充电宝”,为能源转型注入了强劲动力。“十五五”期间,新型储能将与“源网荷”各环节进一步融合,在促进大规模新能源开发消纳、保障电力系统安全稳定运行和支撑用户灵活低碳用能等方面发挥更加重要的作用。

但新型储能也站在了“三重转折”的路口。技术层面:从短时向长时跨越,液流电池、固态电池成为关键突破口;市场层面:从政策驱动走向市场驱动,储能的商业模式和收益体系亟待重塑;产业层面:从单点突破走向集群化发展。与会专家认为,只有推动政策协同、市场机制创新和多方协作,加速全球储能部署和系统韧性提升,才能推动可再生能源规模化应用,重塑全球能源格局与零碳未来。

新型储能迎来前所未有的发展机遇

储能产业将迎来从量到质的转折点,“储”的规模将决定“十五五”新能源发展质量,影响电网安全运行水平、消费侧用能质量和经济性

作为构建新型电力系统的关键支撑和重要保障,新型储能产业迎来前所未有的发展机遇。“十四五”期间,我国新型储能技术创新和产业发展不断突破,步入规模化发展阶段;国家能源局共发布56个新型储能试点项目,涵盖十余种技术路线。新型储能连续两年写入政府工作报告,今年初实施的《能源法》从法律层面明确界定了新型储能的功能与定位。近日,国家发展改革委、国家能源局又联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025~2027年)》,提出3年内全国新型储能新增装机超过1亿千瓦,到2027年,新型储能装机超过1.8亿千瓦,带动项目直接投资约2500亿元。这意味着未来几年,新型储能发展速度将会加快,对电网的重要性更加凸显。

种种利好政策为新型储能产业的发展提供了完善的制度性保障。会上发布的《新型储能技术发展路线图(2025~2035年)》显示,全国新型储能装机预计到2027年超过1.8亿千瓦、到2030年超过2.4亿千瓦、到2035年超过3亿千瓦。伴随风光装机的高速增长,新型储能将成为构建新型电力系统的核心引擎。

工业和信息化部原副部长苏波指出,新型储能是能源开发利用与安全保障的关键技术,在解决能源波动性、保障电力系统稳定运行、促进可再生能源发展利用等方面起到重要作用,具有广阔的市场空间。建议加强统筹协调,把促进能源转型与发展利用储能紧密结合起来,加快培育壮大新型储能制造业,为构建新型能源体系、实现“双碳”目标提供坚实支撑。

国家发展改革委能源研究所可再生能源发展中心主任赵勇强表示,未来电力系统将高度依赖风电、光伏发电等可再生能源,新型储能是保障电力系统灵活性的关键,应通过技术创新、完善市场机制,让其成为电网侧、电源侧、负荷侧的重要灵活资源。

中国华能集团董事长、党组书记温枢刚表示,储能作为电力系统的调节中枢、新能源消纳的蓄水池、电力经济稳定的调节阀,将成为重塑能源格局的重要引擎,在改善新能源系统友好性、加快构建新型电力系统建设中发挥关键作用。

电力规划设计总院有限公司党委书记、总经理胡明认为,“十五五”是构建新型电力系统的加速期,新能源将成为装机增量主体,新型储能将从“重建设”转向“重应用”。未来的核心不在于建多少,而在于能否建立可持续的商业模式,通过容量补偿与电力市场机制协同,逐步形成电能量+电容量的收益体系。作为新型电力系统“源网荷储(电源、电网、用电负荷、储能)”的重要构成,“储”的规模将决定新能源发展质量,影响电网安全运行水平、消费侧用能质量和经济性。

工业和信息化部装备工业发展中心党委书记、副主任柳新岩介绍,当前全球新型储能市场正由中国、美国及欧洲共同主导。其中,我国已连续3年成为全球新增装机容量最大的国家,新型储能已形成以锂离子电池储能为主导,液流电池储能、压缩空气储能等其他技术路线多元发展的格局。

长时储能成为重要发展方向

没有长时储能,新能源无法真正成为主体能源。加快长时储能的商业化落地,将消除新能源大规模消纳的瓶颈,成为推动新型储能产业高质量发展的关键

据国际能源署(IEA)统计,2024年全球可再生能源新增装机达585吉瓦,占新增电力装机的92.5%。在全球能源转型加速推进的背景下,长时储能(通常定义为持续放电不低于4小时)需求呈现显著增长态势,其价值在日内调节、跨周平衡及极端天气应对场景中不可替代,是保障新型电力系统安全的关键调节手段。

目前,我国长时储能市场呈现“政策驱动、国企主导、技术多元”的特征。

虽然长时储能的系统投资成本短期内难低于锂电池,但其度电成本已与锂电池接近,且长期降本潜力巨大。《中国长时储能产业蓝皮书》指出,未来可通过合理的电力价格体系设计、完善的电力交易市场建设、多元的融资途径探索等引导市场形成更科学的商业模式和自我造血能力。

会上发布的《光伏与储能助力能源转型》指出,随着全球集中式光伏和储能项目成本的大幅降低,“光伏+储能”将成为最经济的绿色能源,可同时满足全球用电增长和能源清洁转型的需求。随着电池技术的进步和长时储能需求的增加,锂电池储能正向4~8小时,甚至更长的响应时长突破。

南方科技大学碳中和能源研究院院长赵天寿认为,长时储能是破解新能源大规模消纳问题的关键。电网侧需要长时储能削峰填谷,提升电网利用率;负荷侧也需要长时储能降低用电成本。没有长时储能,新能源无法真正成为主体能源。

中国电力科学研究院首席技术专家惠东指出,未来10年,解决新能源消纳问题,日调节(8小时储能)仍将是主体需求。从实践与技术层面看,锂电池在各类储能技术中经济性最优,到2035年,日调节类长时储能仍将以锂电池为主。

中国石油新能源事业部总经理苏春梅认为,传统能源与新能源正从简单的替代关系走向深度融合、协同发展新阶段,这为新型储能产业蓬勃发展创造了历史性机遇。未来,中国石油将重点布局枯竭油气藏压缩空气储能和熔盐储热等具有油气特色的储能技术,推动储能与油气主业和新能源业务深度协同,打造“油气+新能源+储能”融合发展的示范样本。

一些专家表示,建立合理的容量补偿机制和收益模式、完善全链条安全标准、加快长时储能的商业化落地,将成为推动新型储能产业高质量发展的关键,助力我国从装机规模第一迈向系统价值第一,在全球能源格局重塑中赢得更多话语权。

技术突破是产业迈向更高水平的关键

新型储能在新型电力系统中要发挥作用,技术突破与产业规范是重要基础,要为技术迭代与场景落地指明方向、筑牢安全基石

中国电子信息产业研究院院长张立认为,新能源安全和产业链安全已成为我国核心的战略关切。降低对进口石油的过度依赖,确保国家能源安全,大力发展以新能源电池为核心的新型储能和清洁能源应用产业是必由之路。

安全稳定、可调可用,是新型储能在新型电力系统中发挥作用的关键前提。新型储能产业要实现高质量发展,技术突破与产业规范是重要基础,构建全新产业生态更是推动产业迈向更高水平的关键。

《中国长时储能产业蓝皮书》指出,压缩空气储能系统效率、全钒液流电池功率密度、有机液流电池运行稳定性的提升,熔盐储能中低腐蚀熔盐配方的使用,低成本氢储运技术的突破等,将有效助力长时储能大规模使用。《新型储能技术发展路线图(2025~2035年)》则分析了全球新型储能技术发展态势,提出了电化学储能、机械储能、电磁储能、储热蓄冷、氢储能等五大细分领域。

赵勇强指出,储能技术是绿电高效消纳与电能质量提升的关键。新型储能产业要实现可持续发展,要加快技术创新步伐、构建综合储调规划制度、完善市场机制建设、充分激发并保障市场需求、科学合理调控产能规模、优化市场供给结构,以及积极拓展海外市场、推动构建“双循环”发展格局。

中车株洲电力机车研究所双碳技术中心副主任许东阳说,随着新能源装机比例不断提高,电网面临惯量、电压和频率支撑不足的挑战,构网型储能凭借主动支撑能力,将成为提升电网稳定性的重要技术路径。

大连融科储能技术发展公司总经理王晓丽认为,可再生能源渗透率的持续提升驱动长时、规模化储能的需求,液流电池是长时储能领域的重要技术路线。我国钒矿储量、产能、产量和消费量均位居全球第一,钒液流电池发展具有先发优势。

北京中科海钠科技公司副总经理康利斌指出,钠电池产业正步入理性发展阶段,未来将通过提升能量密度和扩大应用规模进一步降低成本,有望在多个应用场景与铁锂电池展开竞争。

中国矿业大学二级教授、国家能源局核电厂消防专家委员会副主任朱国庆指出,随着可再生能源新增装机超越火电,电化学储能安全已成为行业主要矛盾。新型水基灭火剂具备高效冷却与抗复燃能力,液氮灭火系统适用于不同储能电站场景。

人工智能将重塑新型储能产业

AI技术是推动储能生态升级的核心动力,能让储能这个“巨型充电宝”实现智能化,释放储能作为“能源革命核心支撑”的巨大潜力

中国工程院院士陈清泉提出,应推动能源网、信息网、交通网、人文网与能源流、信息流、物质流、价值流的深度融合。储能产业生态通过“四网四流”融合与AI技术赋能,正重构能源与交通体系的底层逻辑。其价值不仅体现在技术突破与经济收益,更在于推动人类社会向低碳、智能、韧性的可持续发展模式转型。未来需进一步强化政策引导、技术创新与全球协作,释放储能作为“能源革命核心支撑”的巨大潜力。

厦门新能安科技公司工商储解决方案负责人邓锦杰描绘了储能智能化的“三步走”发展路径:第一步是单一场景的智能优化,如单个园区、商场、工厂等;第二步是布局区域性应用场景,如区域虚拟电厂,提供区域性的负荷聚合服务;第三步则是终极目标——实现表前(电网侧)与表后(用户侧)储能的统一调度,构建真正的“源网荷储”互动电网。

双登集团储能方案解决总监马佳欣指出,当前储能产业面临“安全”与“衰减”两大挑战。人工智能被视为破局的关键。AI深度融入储能系统,通过实时监测电芯电压、温度、内阻等多维数据,结合AI算法进行深度挖掘,可实现电芯级故障提前一周以上的精准预警,将运维从“被动救火”转变为“主动预防”。AI的价值不仅体现在运行端,更体现在研发与制造的源头端。

南京复创智能制造技术公司董事长付金国指出,尽管电池行业数字化水平较高,但数据孤岛问题依然严重制约了AI的深度应用。电化学是经验科学,更是数据科学。AI可通过分析海量实验与生产数据,推荐最优材料配方,缩短研发周期,并精准识别工艺变量间的耦合关系,提升产品一致性与良品率。这标志着电池制造正从“老师傅经验”向“数据驱动决策”转变。

厦门大学能源学院副院长郑志锋认为,“AI+储能”将催生“自主决策、融合共生”的新生态,大量“智能体”——智能储能电站、虚拟电厂、无人能源系统将涌现,推动产业边界消融与跨界融合。人工智能将重塑新型储能产业。而这一重塑,离不开产学研资源整合、核心算法研发,以及制度支撑。

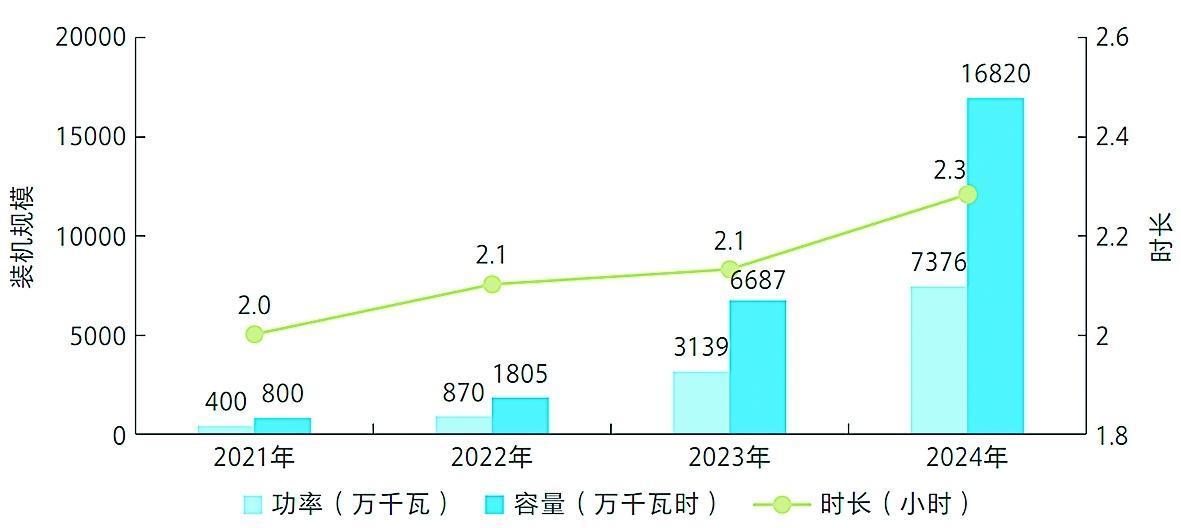

来自《中国新型储能发展报告2025》

从政策、机制和标准方面系统推进产业高质量发展

随着技术成熟与生态完善,储能产业正从电网侧、电源侧逐步延伸至用户侧。储能的未来,既取决于技术突破,也取决于市场制度和产业集群的合力

从“规模领跑”到“质量引领”,新型储能正成为新电力革命的核心支撑,为我国实现“双碳”目标与能源安全新战略提供坚实保障。在剖析我国新型储能产业健康发展问题时,中国产业发展促进会副会长兼储能分会会长史立山认为,目前新型储能成本已经很低,下一步需要在政策、机制和标准上发力。

福建宁德贡献了占全球1/5以上的锂电池产能,被誉为“中国新能源电池之都”。宁德时代作为龙头企业,储能电池全球市场占有率近四成,出货量连续4年全球第一。宁德时代董事长曾毓群称,目前我国累计注册储能企业超过30万家,新型储能产业已进入全球化的新阶段,要清醒认识到挑战,如价格竞争异常激烈、部分产品参数虚标、技术同质化、无序扩张导致一大批无人管理的“孤儿电站”即将涌现,即企业已关闭,电站没人维护。在新能源革命已进入以储能为关键支撑的下半场这个关键时期,必须从坚守储能安全的底线、构建实证可信的市场环境、加强知识产权保护、面向零碳未来推动技术创新等四个方面构建“创新型”产业生态。

胡明指出,“十五五”是构建新型能源体系、加快建设新型电力系统、实现碳达峰的关键时期,需要坚持规划前瞻引领,统筹推进电源侧、电网侧、负荷侧储能协同发展,以科技创新带动产业创新,不断完善新型储能市场与价格机制,积极推动新型储能高质量发展。

随着技术成熟与生态完善,新型储能产业正从电网侧、电源侧逐步延伸至用户侧,形成完整的市场闭环。特来电公司园区事业部总经理王冰提出“电动汽车是带着轮子的储能单元”,并分享了用户侧的创新实践:通过聚合充电桩、光伏、储能等分布式资源,构建“微电网+虚拟电厂”体系,参与现货市场、需求响应和辅助服务。在广东、山东等地,用户侧储能经济性明显提升,未来虚拟电厂将帮助用户实现“充电不花钱,放电还赚钱”。