|

| 2021-03-26 来源:中国石化报 |

| 石化新闻 |

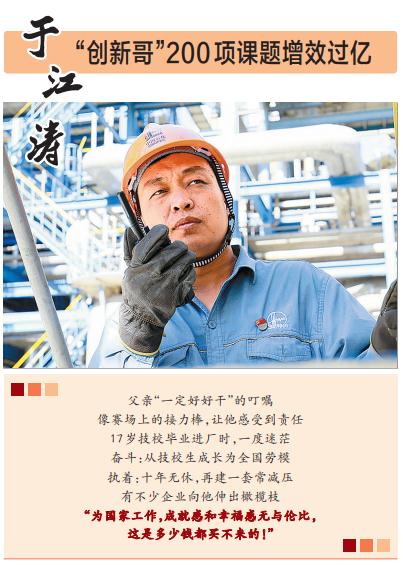

于江涛 “创新哥”200项课题增效过亿

孟繁涛 17岁技校毕业进厂时,于江涛一度迷茫。在人才济济的炼油行业,无论是拼学历,还是论经验,他都得靠边站。 父母是齐鲁石化第一代建设者,在荒山野岭上手拉肩扛建成了齐鲁石化胜利炼油厂,守护了一辈子。小时候,只要生产有异常,父母就立即奔向厂区的场景,让于江涛历历在目。 父亲“一定好好干”的叮嘱,像赛场上的接力棒,让他感受到了沉甸甸的责任:“我这一棒,不能差!”他暗下决心。 常减压装置是原油入厂的第一关,自身吃“粗粮”,加工劣质原油,为下游产“细粮”,是难伺候的装置。设备多、流程杂,换热器就有200多台,置身装置中看不到天,管廊上纵横交错。 为吃透这样的装置,于江涛铆足了劲儿。有时下了班,他在现场一泡就是三四个小时。没多久,于江涛就成了同事眼中的“活流程”。2007年,在山东省举办的青工职业技能大赛上,他一举夺得常减压蒸馏操作工和计算机多媒体操作员两类竞赛第一名。 同事们评价他:“不仅能干,还爱琢磨。” 2008年,新建800万吨/年常减压装置提上日程,面对5000多张图纸,联合装置车间技术员于江涛吃住在现场,争分夺秒,发现100多个设计漏洞,火速整改,为新装置中交赢得时间。装置稳定后,他带领团队实施抽真空改造,实现蒸汽节约最大化,第一年就节约8000余吨蒸汽。 有一次,受到给树木打药的喷雾杆启发,于江涛联想到空冷冲洗设施费时、费水、费力的问题。经过多次试验,制成新型冲洗喷头,极大提高了冲洗效率,节能效果显著,在全厂推广。 2014年,齐鲁石化成立“于江涛劳模创新工作室”,让于江涛有了更大的创新平台。 每月两次技术攻关,是于江涛的规定动作。既然是攻关,就一定要消除生产瓶颈,为企业带来真金白银。6年间,累计完成攻关课题200多项,获得两项国家专利和40多项荣誉,累计创效过亿元。 于江涛大胆打破厂际界限,与下游装置开展互动。2019年,他牵头和烯烃厂一家创新工作室联合攻关,解除了脱戊烷油非芳含量高、溴价高等生产瓶颈。 于江涛开设“劳模课堂”近200场,带思想、带技能、带作风,吸引一大批员工参与。 一次减压塔工艺处理中,职工因为不熟悉内部构造,操作失误,差点导致装置停工。 这件事让于江涛触动很大,如果平常能看到内部构造,不就能避免操作失误吗?于江涛自己也没想到,这个闪念,几乎占据了他10年所有的业余时间。 长时间的熬夜,于江涛有了明显的“熊猫眼”。身边有人劝他,没有人逼着你干,费这劲干啥?于江涛坚信,这件事有意义,也一定会成功! 10年时间,他凭着一股韧劲,绘制了1000多个阀门、5000多米管线、100多个塔器、几十万个内构件,录入几百万个数据,硬是把整套常减压装置完整、准确、立体化地呈现出来。 于江涛没有停步,又用了一年时间,将VR虚拟现实技术与3D模型结合,开发出虚拟生产装置模拟系统,为生产优化、设备维护、员工培训闯出了一条新路,而这项工程如果交给专业公司去做,至少要投资上百万元。 有不少企业向他伸出橄榄枝,待遇不菲,他始终不为所动,25年坚守一线岗位,于江涛认为:“为国家工作,成就感和幸福感无与伦比,这是多少钱都买不来的!” |

京公网安备 11010502033542号

京公网安备 11010502033542号